Die Schweiz ist politisch recht stabil, legt wert auf ihre Neutralität und die Bürger dürfen über Volksentscheide mitentscheiden. So einiges ist über das Nachbarland bekannt – wie das Parlament und die Regierung aufgebaut sind, allerdings weniger. Politologin Flavia Caroni von der Universität Zürich hilft vor den Parlamentswahlen am 22. Oktober, die Schweizer Politik zu entwirren.

Wie ist das Schweizer Parlament aufgebaut?

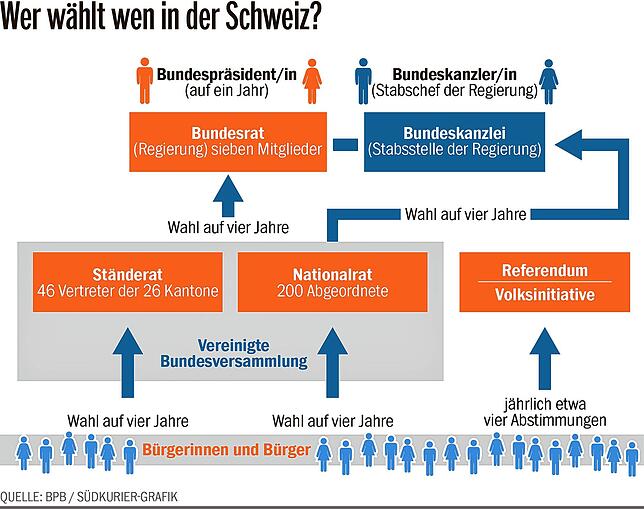

Das Parlament wird auch Bundesversammlung genannt und besteht aus zwei Kammern. Der Nationalrat wird als große Kammer bezeichnet, der Ständerat als kleine Kammer. 200 Parlamentarier und Parlamentarierinnen sitzen im Nationalrat. Dort sind die 26 Kantone der Schweiz unterschiedlich stark vertreten – abhängig von ihrer Bevölkerungszahl. So hat etwa der größte Kanton Zürich 36 Sitze im Nationalrat, wohingegen kleine Kantone wie Uri oder Glarus mit lediglich einem Ratsmitglied vertreten sind.

Anders ist das im Ständerat, also der kleinen Kammer. Dort sitzen nur 46 Parlamentarier, aus fast allen Kantonen je zwei. Der Ständerat ist damit Ausdruck eines stark ausgeprägten Föderalismus. „Der Kanton Zürich mit über einer Million Einwohnerinnen und Einwohnern wählt ebenso zwei Ratsmitglieder wie der Kanton Uri, der rund 35.000 Einwohnerinnen und Einwohner zählt“, heißt es auf der Website des Schweizer Parlaments.

Die Kantone Obwalden, Nidwalden, Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Basel-Landschaft und Basel-Stadt haben im Ständerat nur je einen Sitz. Sie werden aus historischen Gründen gelegentlich noch als Halbkantone bezeichnet. Beide Kammern sind bei der Gesetzgebung gleichberechtigt – und beide werden im Oktober gewählt.

Die Bundesversammlung ist ein sogenanntes Milizparlament, erklärt Flavia Caroni. Das heißt, dass die Abgeordneten eigentlich keine Berufspolitiker sein sollen, sondern eine andere Tätigkeit ausüben. In der Regel kommen sie vier Mal im Jahr zu dreiwöchigen Sessionen, also Sitzungen, im Bundeshaus in Bern zusammen, um über Gesetzesvorhaben zu beraten. Mit vielen Berufen seien die Sessionen und weiteren Termine der Abgeordneten aber schlicht nicht vereinbar, sagt Caroni. Die Zahl der Berufspolitiker hat daher zugenommen.

Wer wählt die Regierung?

Die Regierung der Schweiz ist der Bundesrat, der vom Parlament alle vier Jahre gewählt wird. Er setzt sich aus sieben gleichberechtigten Mitgliedern zusammen, die jeweils einem Department – vergleichbar mit den deutschen Ministerien – vorstehen.

Die Bundespräsidentin oder der Bundespräsident wird aus den Reihen des Bundesrats jeweils für ein Jahr vom Parlament gewählt, aktuell ist das der Sozialdemokrat Alain Berset. Er leitet die Sitzungen des Rates, ist aber nicht das Staatsoberhaupt: Das hat die Schweiz in dieser Form nicht, alle Bundesräte gemeinsam bilden die Staatsspitze.

Einen Bundeskanzler gibt es auch: Walter Thurnherr füllt die Rolle seit 2016 aus. Der Bundeskanzler gilt als Stabschef des Bundesrats. Er nimmt also eher verwaltende Tätigkeiten wahr, seine Position ist nicht mit der des deutschen Bundeskanzlers vergleichbar.

Die Verteilung der Sitze in der Regierung ist recht stabil. Es wird sogar von einer sogenannten Zauberformel 2:2:2:1 gesprochen, nach der die Sitze verteilt sind: So war die Besetzung des Bundesrats beispielsweise zwischen 1959 und 2003 unverändert: Je zwei Räte gehörten den Liberalen (FDP), den Sozialdemokraten (SP) und der Christlichdemokratischen Volkspartei (CVP, heute „Die Mitte“) an, die viertstärkste Schweizerische Volkspartei (SVP) hatte einen Vertreter.

Nach den Wahlen werden keine Koalitionen gebildet: Alle starken Parteien sollen in der Regierung vertreten sein und gemeinsam einen Konsens finden. Aktuell sind das die SVP, die SP und die FDP mit je zwei Sitzen und die Mitte mit einem Sitz.

Bei der vergangenen Wahl im Jahr 2019 haben die Grünen und Grünliberalen einen Zuwachs erfahren. Gemeinsam haben sie 26 Sitze im Parlament dazugewonnen. „Die Grüne Partei hätte arithmetisch einen Anspruch auf einen Sitz im Bundesrat“, sagt Flavia Caroni. Aber: „Das System ist sehr schwerfällig.“

Die Grundhaltung sei, dass die Grünen ihr gutes Ergebnis nun in einer zweiten Wahl bestätigen müssen, bevor die Besetzung des Bundesrats möglicherweise umgestoßen wird. „Das macht die Wahlen weniger aufregend“, sagt Caroni über die im Vergleich zu Deutschland recht geringen Schwankungen der Wahlergebnisse und die Stabilität des Bundesrats. Doch die Schweizer werden nicht nur für die Parlamentswahlen an die Urne gebeten.

Was hat es mit der direkten Demokratie auf sich?

„Das ist schon auch identitätsstiftend für die Schweiz“, sagt Flavia Caroni über die Bedeutung der direkten Demokratie. Neben dem ausgeprägten Föderalismus, der Neutralität und der Konkordanzdemokratie nennt sie die Volksentscheide als zentrales Merkmal des Schweizer Systems.

Bis zu viermal im Jahr werden die Schweizer für Volksentscheide zur Abstimmung gerufen – selten beteiligen sich dabei über 50 Prozent der Bevölkerung. Das könne negativ als Ermüdungserscheinung ausgelegt werden, sagt Flavia Caroni. Positiver betrachtet könne aber auch angenommen werden, dass die Schweizer eben nur an den Abstimmungen teilnehmen, die sie betreffen oder beschäftigen. „Über vier Jahre gesehen beteiligt sich aber doch eine große Mehrheit der Stimmberechtigung mindestens einmal an einer Abstimmung“, heißt es von Caroni.

Der stark ausgeprägte Förderalismus in der Schweiz zeigt sich dabei unter anderem bei Verfassungsabstimmungen, wenn also das Volk direkt mitentscheidet. Hier bedarf es einem Volks- und Ständemehr. Es muss also einerseits die Mehrheit der Bevölkerung insgesamt zustimmen. Andererseits muss auch in einer Mehrheit der Kantone die jeweilige Bevölkerung mehrheitlich für eine Verfassungsänderung stimmen. Dadurch seien kleine Kantone bei diesen Abstimmungen überrepräsentiert, sagt Caroni.

Dabei gibt es laut der Politologin durchaus unterschiedliches Abstimmungsverhalten in den Schweizer Regionen – was sicher auch in der Mehrsprachigkeit begründet liegt. Die Grenze zwischen deutschsprachiger Schweiz und französischsprachiger Romandie wird zur Untermalung dieser Differenzen umgangssprachlich als Röstigraben bezeichnet.