Die pointierteste, wenngleich verkürzte Definition des Begriffs Surrealismus verdankt die Kunstgeschichte Comte de Lautréamont. Der französische Dichter, dessen zwei Werke „Die Gesänge des Maldoror“ und „Poésies“ auf die Literatur der Moderne und namentlich auf den Surrealismus Einfluss nahmen, notierte quasi vorauseilend über eine den Realismus hinaus gehende Lebens- und Geisteshaltung, dass sie so schön sei, „wie die unvermutete Begegnung einer Nähmaschine und ein Regenschirm auf einem Seziertisch“. Lautréamonts lakonischer Aphorismus wurde zum Leitmotiv der Surrealisten.

Wer allerdings auf ihre Werke schielt, die laut ihrem theoretischen Kopf André Breton vom Unwirklichen, Absurden, Fantastischen, Unbewussten sowie von Träumen inspiriert waren, der entdeckt keine Nähmaschine, auch keinen Seziertisch.

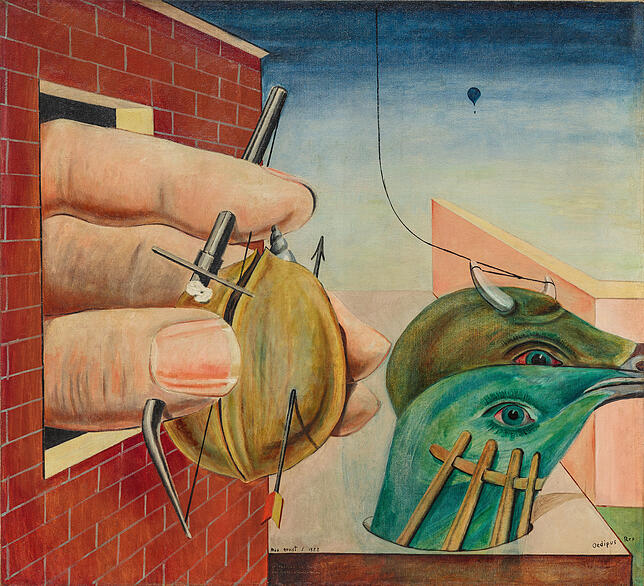

Das Stichwort Surrealismus löst im kollektiven Bewusstsein andere optische Assoziationen aus: Salvador Dalís schmelzende Uhren oder Elefanten auf dünnen Spinnenbeinen; René Magrittes schwebende Felsen oder riesige Äpfel am blauen Himmel; zwitterhafte Vogel- und Fabelwesen von Max Ernst oder die Selbstbildnisse von Frida Kahlo, die allein beim Betrachten Schmerzen evozieren.

Die Rätselhaftigkeit und Magie der Unergründlichkeit, wird oft gesagt, macht die Faszination des Surrealismus aus. In dieser Bewegung konnten zudem Künstler in viele Gewänder schlüpfen. Das war ein Faktor für seinen Erfolg beim Publikum. Auch Claude Hersaint, in Brasilien aufgewachsen, dann nach Paris übersiedelt, war fasziniert von dieser bizarren Parallelwelt.

1921, gerade mal 17 Jahre, erwarb er ein erstes Gemälde – eine Collage mit grünem Vogel in einem Käfig von Max Ernst. Daraus entwickelte sich nicht nur eine tiefe Beziehung zwischen Künstler und Käufer, es war zugleich der Starter für den Kunstsammler Hersaints, der seine Passion ein Leben lang unter dem Mantel der Diskretion verbarg. Heute umfasst die Collection 150 Werke. Im Zentrum: Werke der Surrealisten. Hersaints zweite Frau Françoise und die gemeinsame Tochter Evangéline teilten seinen Enthusiasmus und führten Sammlung nach seinem Tod weiter.

Claude Hersaint

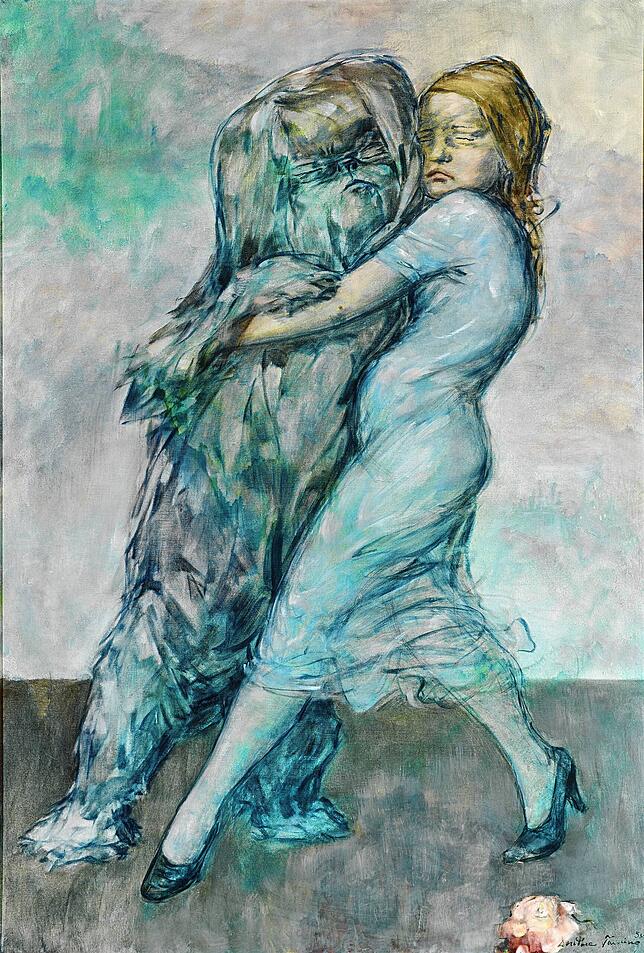

Ein Drittel dieses Kunstschatzes ist jetzt unter dem Titel „Der Schlüssel der Träume“ in der Fondation Beyeler ausgestellt. Eine Weltpremiere, sagt Kurator Raphaël Bouvier über den Premieren-Auftritt der Collection Hersaint. Das gilt nicht für den Surrealismus. Die Pariser Variante, sozusagen das Original, feierte die Fondation Beyer schon 2011/12. Unter den jetzt präsentierten Werken der Collection ist eine Ikone des Surrealismus zu bestaunen: „Der Hausengel (Der Triumph des Surrealismus“) von Max Ernst.

Das Bild entstand 1937. In Spanien ging General Franko als Sieger des Bürgerkriegs hervor, in Deutschland regierte die braune Horde, vor der Ernst 1941 in die USA fliehen musste – auch Hersaint musste Frankreich verlassen, er stammte aus einer jüdischen Familie aus Elsass-Lothringen, die im 19. Jahrhundert nach Südamerika ausgewandert war.

Im „Hausengel“ stellt Ernst ein wütendes stampfendes, in Stofffetzen gehülltes Ungetüm dar, das mit den Armen wild gestikuliert, während ein Fuß im Boden steckt und der andere mit gezackter Sohle noch in der Luft schwebt. Der bissige Kopf des Monsters erinnert an einen Vogel. Am Horizont zeichnen sich weiße Berggipfel ab, kein Mensch nirgendwo. Das Bild der Stunde? Mit Blick auf Putin kommt manch ein Betrachter auf diesen Gedanken kommen. Der Künstler selber lieferte eine Erklärung zum Bild.

Albtraumartige Szenarien

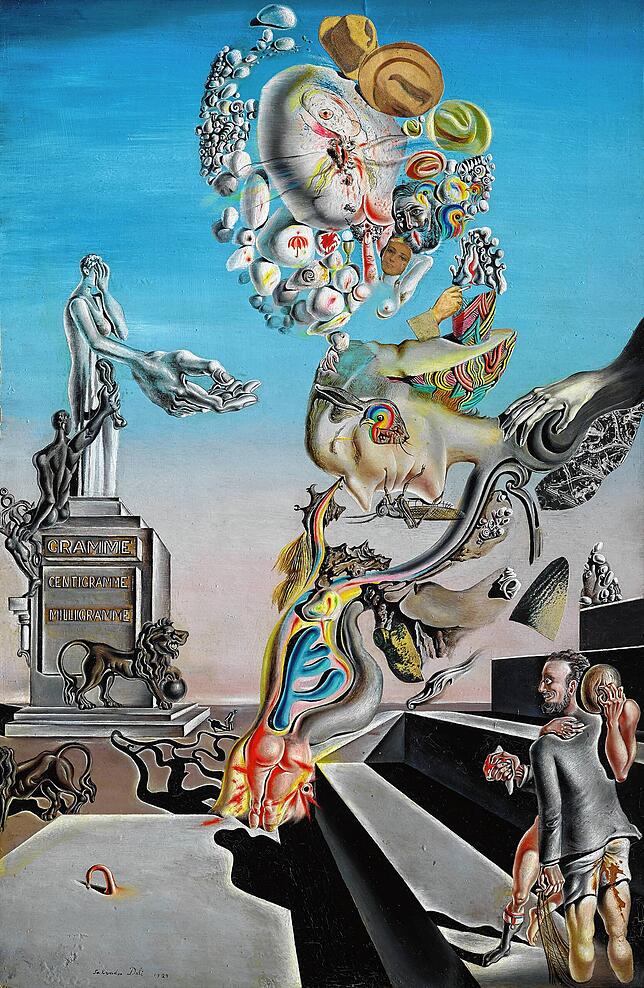

Nicht minder beeindruckend Dalís „Finsteres Spiel“ (1929). Darin verleiht er albtraumartigen Szenarien Gestalt. Eine besondere Rolle spielt in dem Bild das Thema Verwandlung, das Dalí in altmeisterlichen Technik virtuos durchspielt. Der Titel stammt vom französischen Lyriker Paul Éluard. Nicht nur Künstler, auch Literaten experimentierten mit dem Surrealismus.

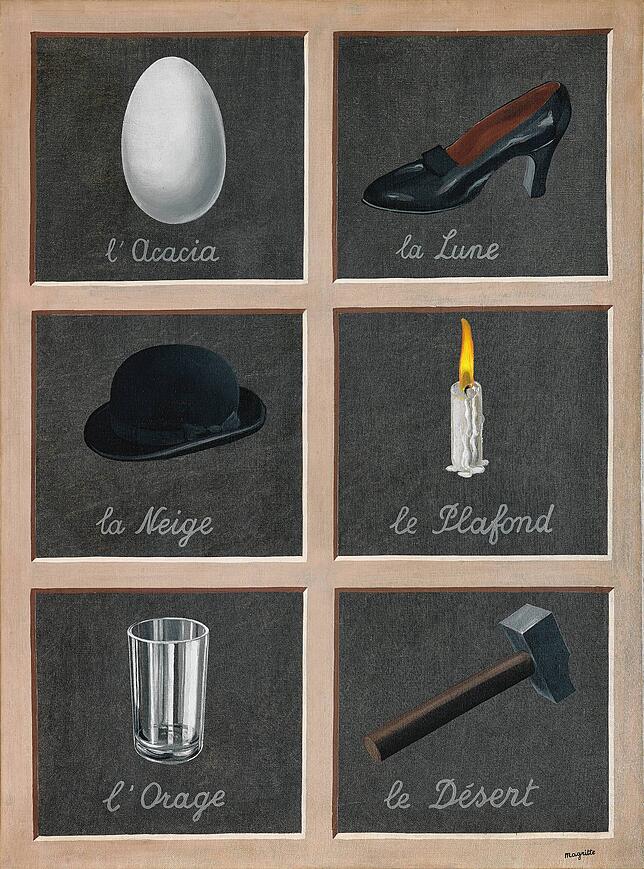

Und weiter: Magritte, genialer Ingenieur des Unmöglichen, gehört ebenfalls zur Collection Hersaint. Sein Schlüsselwerk „Der Schlüssel der Träume“ (1930) gibt der Ausstellung ihren Namen. Das Bild: In einem illusionistischen Fenster ordnet er scheinbar beliebige Begriffe verschiedenen Gegenständen zu. Magritte lädt ein, so die gängige Interpretation, darüber nachzudenken, wie unsere Vorstellungen durch die Sprache determiniert werden.

Mit der komplexen Beziehung zwischen Wort, Bild und Objekt beschäftigte sich der Belgier auch in anderen Werken. Wie kaum ein anderer verstand sich dieser Surrealist darauf, mit den „Gesetzen des Sehens“ zu spielen.

Pablo Picasso fehlt in keiner großen Sammlung. Auch wenn sich der Titan der Kunst nicht (nur) als Surrealist verstand, kam Hersaint an ihm nicht vorbei. In der Ausstellung ist Picasso mit der „Frau mit Katze“ (1937) vertreten: Eine gestreifte Mieze saugt an der Burst einer grünhäutigen Person. Die Pointe des skurrilen Bildes verrät der Katalog: der Lyriker Éluard saß als Frau verkleidet Modell für das Gemälde. Was müssen sie gelacht haben, als das kuriose Bild entstand…

Von Joan Miró ist das Pastell „Frau“ (1934) ausgestellt. Die Figur ist nur schwer als weibliche Gestalt identifizierbar, gleiches gilt, was die Lesbarkeit angeht, für Jean Dubuffets „Der Mann aus Marmor“ (1955). Die titelgebende Person wirkt wie in Stücke geschlagen. Dubuffets Werk wurde inspiriert von künstlerischen Außenseitern.

Schließlich Balthasar Kłossowski de Rola, genannt Balthus, ein Meister der Stille, der den als melancholischen Schöngeist beschriebenen Sammler Hersaint mehrfach porträtierte. Balthus‘ monumentales Gemälde „Passage du Commerce-Saint André“ (1952/54), eine Dauerleihgabe aus der Sammlung Hersaint, darf als Höhepunkt der Ausstellung bezeichnet werden.

Es gibt in gedämpften Pastelltönen eine gespenstisch anmutende Straßenszene in Paris wieder, die Cour de Rohan, in der sich einst Atelier und Wohnung des Künstlers befanden. Vor dieser theaterhaften Kulisse scheinen die in sich gekehrten Figuren wie erstarrt, beim zweiten Blick zeigen sie sich als Personifikationen der drei Lebensalter Kindheit, Erwachsen- und Greisenalter. Der Kreislauf des Lebens. Das sitzt.

Surreale Welt aus dem Urwald

Hersaint verband eine enge Freundschaft zu Ernst und Hildy Beyeler, dem Gründerpaar der Fondation. Ihre Sammlungen weisen Gemeinsamkeiten wie Unterschiede auf, klärt Bouvier auf, und stehen dabei „in idealer Weise komplementär zueinander“.

Also erweiterte er das Gipfeltreffen der Surrealisten um Meisterwerke der Fondation, darunter Alberto Giacomettis grandiose, in Bronze, Eisen und Metall gegossene Figuren, die etwas von Hungerkünstlern haben; darunter auch der große Naive Henri Rousseau und sein legendäres Dschungel-Bild „Le lion, ayant faim, se jette sur l‘antilope“ (1898/1905). Wie ein schön geordnetes Herbarium präsentiert sich hier die Wildnis.

Der Künstler war nie im Urwald. Die Vorlagen für die Tiere und Pflanzen hatte er Zeitschriften und Fotos entnommen, weitere Ideen sammelte er in Paris im Botanischen Garten und im Zoo. Er entwarf zu einem Zeitpunkt eine surreale Welt, als es an den Surrealismus als Kunstform noch nicht gab. Rosseau – ein „Vordenker“ der Strömung wie Lautréamont.

„Der Schlüssel der Träume. Surrealistische Meisterwerke der Collection Hersaint“ . Bis 4. Mai. Fondation Beyerle, Basel-Riehen. Katalog 52 SFR. Öffnungszeiten: Mo bis So 10–18 Uhr, Mi 10–20 Uhr. www.fondationbeyeler.ch