Das antike Vindonissa ist ein international bedeutungsvoller und gut erforschter Platz. Besonders hoch ist die Funddichte für die Zeit der römischen Legionen circa 17 bis 101 nach Christus. Über die Verhältnisse der Spätantike hingegen ist deutlich weniger bekannt. „Vieles liegt noch im Dunkeln“, erklärt das Departement Bildung, Kultur und Sport in einer Mitteilung.

Nun beleuchtet eine Publikation der Kantonsarchäologie Aargau die Geschichte von Windisch zwischen Antike und Frühmittelalter, basierend auf neuen Funden. „Früher Tod im spätantiken Vindonissa“ von Michael Baumann befasst sich mit einer Windischer Grabstätte aus dem 4. und frühen 5. Jahrhundert nach Christus und bietet viele neue Einsichten in das damalige Leben.

Heute liegt dort der Dorfteil Unterwindisch

Das Gräberfeld befand sich früher am Hangfuß des Windischer Sporns, wo heute der Dorfteil Unterwindisch liegt. Die ersten archäologischen Untersuchungen wurden bereits Anfang des 20. Jahrhunderts vorgenommen und brachten Gebäudereste aus römischer Zeit zutage.

27 eingetiefte Gräber im längst verlassenen Legionslager

Als in den 1980er- und 1990er-Jahren aufgrund eines geplanten Neubaus großflächige Grabungen notwendig waren, kam ein großer Gebäudekomplex aus dem 1. Jahrhundert zum Vorschein – zeitlich deckend mit dem Legionslager Vindonissa. In die mächtigen Schichten des längst verlassenen Legionslagers wurden damals, rund 260 Jahre später, insgesamt 27 Gräber eingetieft.

Wer waren die Menschen in den 27 Gräbern?

Diese 27 Gräber enthielten 39 Bestattete, davon 19 Männer und acht Frauen. Mit einem Alter unter 30 Jahren verstarben die meisten der Gefundenen vergleichsweise früh. Ausgeprägte Muskelmarken und Stressläsionen weisen auf schwere körperliche Arbeit hin, die Betroffenen litten offenbar unter dauerhaftem Stress. Auch Zahnkrankheiten waren omnipräsent: „Die Bestatteten hatten keine guten Lebensbedingungen“, lautet das Fazit in einer Mitteilung.

Michael Baumann wertet die Grabanlage aus

Von 2019 bis 2020 befasste sich der Autor und Archäologe Michael Baumann während seiner Masterarbeit mit der interdisziplinären Auswertung der Grabanlage, der beigegebenen Funde und insbesondere der menschlichen Überreste. Eine Auseinandersetzung mit den übergeordneten Aspekten erlaubte ihm zudem eine Annäherung an die verstorbenen Menschen.

Bestattungen in ungewöhnlichen Körperhaltungen

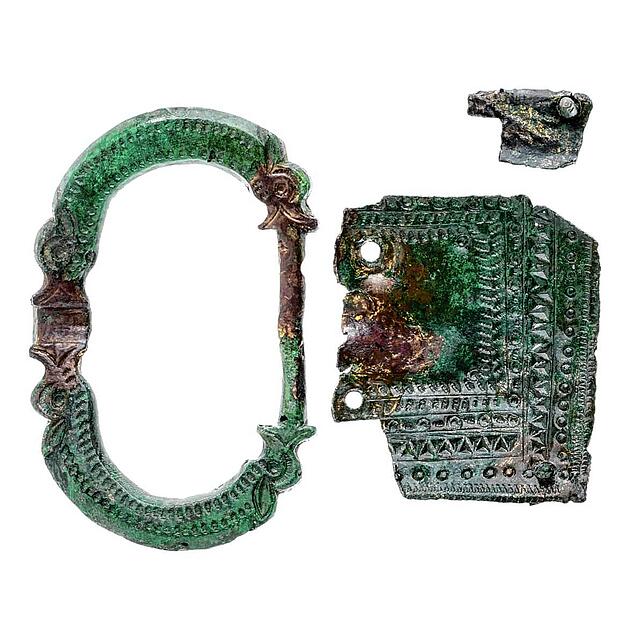

Geschlechts- und Alterszusammensetzung der Toten sowie die wenigen vorhandenen Grabbeigaben weisen darauf hin, dass es sich zumindest bei einigen Individuen um Soldaten handelte. Zwei der Männer wurden zudem ungewöhnlicherweise in der Bauchlage bestattet. Dies wird als Stigmatisierung oder gar Angst vor Wiedergängern, also Untoten, interpretiert, aber auch als Abwehr vor epidemischen Krankheiten. So wiesen beide Männer Spuren einer Infektion auf. Auch die weitere vorgefundene Bestattung in der Seitenlage, der Hockerposition oder mit überkreuzten Beinen ist unüblich für diese Zeit.

Radiokarbondaten lassen Rückschlüsse zu

Die Entschlüsselung dieser Indizien nimmt Michael Baumann in seiner Publikation akribisch vor. Mithilfe von Radiokarbondaten aus den Knochenresten kam er zum Schluss, dass die Verstorbenen wahrscheinlich zwischen 360 und 410 nach Christus einer Seuche zum Opfer fielen. Reich bebildert schließt das Buch so über 135 Seiten eine Lücke in der Vindonissa-Forschung. Es ist im Buchhandel sowie kostenfrei als Download erhältlich.

Die Autorin ist Mitarbeiterin der „Aargauer Zeitung“. Dort ist dieser Beitrag auch zuerst erschienen.