„Gangsterarroganz“ heißt er und dauert dreieinhalb Minuten. Der Song macht seinem Namen alle Ehre. Felix Blume rappt vom teuren Benz mit getönten Scheiben, von Frauen, die für ihn tanzen, vom Handel mit Drogen.

Felix Blume (34) ist Kollegah, einer der erfolgreichsten Gangster-Rapper in Deutschland. Er ist mit seinen Hits regelmäßig in den Charts, sein erfolgreichstes Album schaffte es auf Platz eins und wurde mehr als 300.000 Mal verkauft.

Rebellion bringt Erfolg

Beleidigungen sind in seinen Texten ganz normal – egal ob gegen Rapperkollegen oder Frauen. Immer wieder gibt es deshalb Kritik. Drei gemeinsame Alben von Kollegah und Farid Bang (33) wurden als jugendgefährdend eingestuft. Was den Gangster-Rap so erfolgreich macht, ist aber genau diese Rebellion.

Die Rapper schaffen es von der Straße in die Charts. Sie spielen die Außenseiter, ausgegrenzt aus der Gesellschaft, von den Eltern nicht verstanden. Sie sind Rebellen, die absichtlich Regeln und Verbote missachten. Von ihren Fans werden sie dafür gefeiert – und das sind überwiegend Jugendliche.

Rebellion wurde aber nicht erst mit dem Gangster-Rap entdeckt. Rebellion liegt uns allen im Blut. Genauer: in den Hormonen. Das zeigt sich, wenn in der Pubertät zum ersten Mal Sexualhormone im Körper ausgeschüttet werden.

Eine Zeit, in der Jugendliche unsicher sind und herausfinden wollen, wer sie wirklich sind. Sie suchen zwanghaft nach Orientierung. Über eine politische Ausrichtung, die Musik, ihren Kleidungsstil. Selbstständigkeit wird hart erkämpft, auch mit vehementen Rebellionsversuchen gegen elterliche Regeln. Vor allem Musik spielte dabei für Jugendliche immer eine große Rolle.

Die Punk-Rock-Szene in den späten 70ern war der Aufstand der Jugend gegen die spießige Erwachsenenwelt. Bunte Haare, Irokesenschnitt, Militärkleidung. Musik, die auf laute Klänge setzte. Die Texte waren konfrontativ bis aggressiv, sie transportierten politische und philosophische Inhalte.

Punk war bewusst destruktiv. Es ging um die Zerstörung von Tabus und heuchlerischen Ideologien, nicht um sachliche Kritik oder Verbesserungsvorschläge. Punk hatte keine Lösung parat und keine Vision für die Zukunft. Es war ein Aufstand um des Aufstands Willen.

Und die Toten Hosen?

Aus der Punkbewegung entwickelte sich 1982 auch die bis heute erfolgreichen Toten Hosen. Auf der Bühne brachte die Band damals nicht nur den Soundtrack zum Aufstand der Jugend – sie verkörperte ihn selbst: Die Band um Sänger Campino (57) setzte mit ihrer Musik auf Provokation.

Sie übte Kritik an Politik und Gesellschaft, provozierte mit Outfits und satirischen Äußerungen. „Warum springt hier keiner mehr auf, warum bleiben alle zu Haus‘, warum lehnt sich keiner mehr auf und schreit heraus“ heißt es im Song „Großalarm“, der 1986 veröffentlicht wurde.

Die Toten Hosen wollten anders sein und rissen damit eine ganze Generation Jugendlicher mit, die auf der Suche nach Orientierung waren. Im Elternhaus kam das selten gut an. Laute Musik, die überhaupt nicht dem Geschmack der Älteren entsprach. Doch das befeuerte die Entwicklung nur noch. Frei nach dem Motto: Jetzt erst recht!

Gesten Punks, heute Eltern

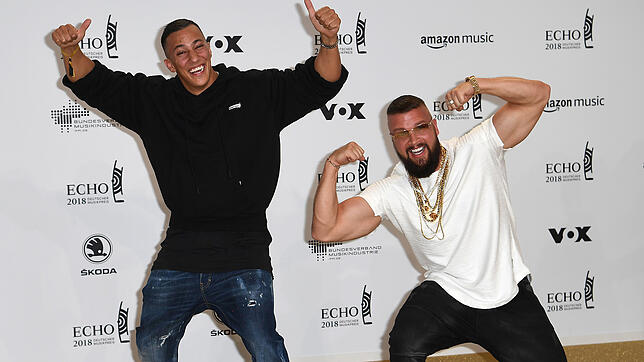

Die Punks von früher sind die heutige Elterngeneration. Auch Campino und Die Toten Hosen sind erwachsen geworden. Das zeigte sich schon bei der Echo-Verleihung im vergangenen Jahr. Kollegah und Farid Bang hatten den Musikpreis erhalten, obwohl sie in einem ihrer Lieder „Mein Körper definierter als von Auschwitz-Insassen“ rappen.

Eine umstrittene Entscheidung, zu der sich Campino auf der Bühne äußerte: Provokation sei ein wichtiges Stilmittel. Habe sie aber eine rechtsextreme oder antisemitische Form, sei seine persönliche Grenze überschritten.

Wirkungsvolle Provokation

Neu ist die Provokation mit der Nazi-Thematik jedoch ganz und gar nicht. Schon der Punk-Rock der 80er-Jahre in Deutschland hat dadurch seinen Ruhm erlangt. Die Nazi-Symbolik, das erkannten die Punks schnell, erwies sich als wirkungsvoll.

Der Tabubruch verschaffte ihnen die nötige Aufmerksamkeit. Hakenkreuze wurden auf T-Shirts, SS-Zeichen auf Lederjacken gemalt, Bands gaben sich Namen wie Alte Kameraden, Blitzkrieg, SS Ultrabrutal. Songtitel hießen „Party in der Gaskammer“ oder „Dachau Disco“. Die Punker waren keine Nazis, wollten aber bewusst für Empörung sorgen.

Die Sprachwahl der Rapper ist im Vergleich dazu deutlich härter, nahezu vulgär. Nicht umsonst nennt sich das Genre, das in Deutschland vor allem von Bushido und Sido geprägt wurde, Gangster-Rap. Die Musik lebt von der Glorifizierung krimineller Handlungen und der Faszination für soziale Verelendung.

Doch es scheint fast ironisch, dass Campino, der selbst zur Punk-Rock-Szene gehört, die von der teils extremen Provokation lebt, bei der Echo-Verleihung aufschrie.

Rapper treffen den Zeitgeist

Gangster-Rapper wie Kollegah und Farid Bang geben den Jugendlichen eine Identifikationsmöglichkeit in einer Zeit, in der sie bewusst danach suchen. Damit treffen sie den Zeitgeist von vielen. Gangster-Rap reißt seine Fans mit, sie rebellieren gemeinsam.

So wie vor 40 Jahren Die Toten Hosen. Nur eins hat sich verändert: Heute wird nicht mehr mit Punk-Frisuren und Militärjacken provoziert. Es ist ein Aufstand mit aufgepumptem Bizeps und Goldketten.