Dasselbe Leben noch einmal führen, aber diesmal ohne die lästigen Nebenwirkungen: ohne Angst, ohne Hektik, ohne Reue. Wäre das nicht großartig?

Charles Ferdinand Ramuz (1878-1947) ist hierzulande noch immer eher wenig bekannt, dabei gilt er als Schweizer Nationaldichter. Nur hat er anders als etwa Gottfried Keller, Robert Walser, Max Frisch oder Friedrich Dürrenmatt eben auf Französisch publiziert statt Deutsch. Manche seiner Werke brachten es bis heute nicht zu einer Übersetzung. Der kurze Roman „Dorf im Himmel“ (Limmat Verlag) zum Beispiel ist erst jetzt auf Deutsch erhältlich: Das Gedankenspiel vom sorgenfreien Leben findet in ihm seine literarische Verwirklichung.

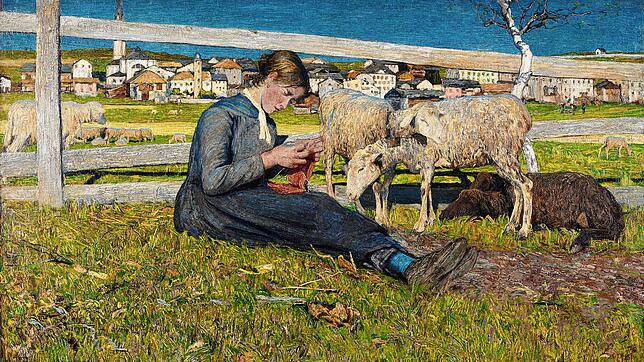

„Von allen Jahreszeiten ist nur die schönste geblieben“, heißt es über dieses fiktive Alpendorf, in dem die zuletzt Gestorbenen plötzlich eine zweite Chance erhalten. Der alte Jäger, die so jung verstorbene Hirtin, der Mann mit der Pfeife: Sie alle wurden aus ihren Gräbern gerufen, durften zurück an ihren gewohnten Platz. Ein Dorf, das aussieht wie ihres, nun aber in einem Jenseits voller Sonntage liegt. Die Turmuhr schlägt darin zwar noch, aber nur um „der Luft zu schmeicheln“. Im Unterschied zu früher, als sie die Menschen aus Betten scheuchte, hinaus in Schnee und Regen. Dort tat man dann nicht etwa, „was man wollte, sondern was die Dinge wollten“.

Es ist nicht viel, was in diesem Garten Eden noch passiert. Sonst wäre es ja nicht so wunderschön. Ein Blinder kann jetzt auf einmal sehen. Ein Lahmer hat nun Beine. Und ein im Diesseits noch verhindertes Liebespaar findet endlich zueinander.

Dass diese Idylle dennoch frei von Langeweile ist, verdankt sich einer ganz unvergleichlichen Sprache. Etwa, wenn der Winzer am Beispiel des Weines beschreibt, warum das alte Leben sogar im Genuss am Ende nur Verdruss bewirkte. „Denn nichts war gut bis zum Ende“, klagt er. „Gerade als man den Geschmack zu spüren begann, ging er dahin; stahl sich vom Gaumen davon; man wollte ihn festhalten; und dann war er schon weg.“

Angst und Reue

Oder der unglücklich Verliebte auf der vergeblichen Suche nach dem Glück: Alle erzählten einem davon, nur man selbst vermochte es nirgends zu finden. „Man war wie jemand, der mit einer Tasse in der Hand zu jedem Brunnen ging, aber die Tasse hatte keinen Boden.“ Warum eigentlich sind Vergleiche von derart bestechender Präzision und schlichter Schönheit nurmehr so selten in der Literatur zu finden?

Bemerkenswert lange lässt Ramuz seine Dorfbewohner mit der Vergangenheit hadern, statt ihre Gegenwart zu genießen. Mit einer Zeit also der ständigen Sorge, voller „Angst der Zukunft wegen“ und “Reue der Vergangenheit wegen“. Und als es ihnen endlich gelingt, Abstand zu finden, schleicht sich plötzlich doch wieder das altbekannte Unbehagen ein.

Der Maler zum Beispiel, der in seiner Werkstatt nur noch leuchtende Farben aufträgt und sich wundert, warum dieses Leuchten immer mehr verblasst. „Früher, im alten Leben, war das Herz wie der Himmel, also meistens grau, aber jetzt fiel jeden Tag die Sonne durch die Fenster [...]. Damals war man fast nie mit sich zufrieden, höchstens einmal alle zehn Tage. Die Sonntage des Herzens waren selten in jener Zeit, vielleicht waren sie darum so kostbar.“ Es fehle ihnen an nichts mehr, sagt eine Dorfbewohnerin. Außer an einer einzigen Sache: „dass es sich nicht ändern kann.“

Und dann kommt es eines Tages zu diesem verstörenden Ereignis. Damit, dass es sich nicht ändern kann, möchte der alte Jäger sich nicht abfinden. Er steigt hinab in die dunkle Schlucht unweit des Dorfes. Als er wieder herausfindet, folgt ihm ein Schwarm schrecklicher Gestalten. Ohne Hände oder ohne Gesicht, mit nur einer Hand oder ohne Füße, wirr lachend, einander vorwärts schiebend, rollend, fluchend. Keine Frage, der Jäger muss den Eingang zur Vorhölle geöffnet haben, die Verdammten drängen nun ins Paradies. Aber kaum, dass sie gekommen sind, ziehen sie auch wieder ab, wie von einer magischen Kraft gezogen. Ja, die Schlucht scheibt sich nach vorne „wie ein Kiefer“ und verschlingt alle, die ihr gerade erst entronnen schienen. Was war das denn?

Vergiftetes Happy End

Eine Drohung, sagen sich die Dorfbewohner, „damit wir besser verstehen, wer wir sind.“ Tatsächlich scheint ihr Glück erst jetzt vollkommen, jetzt, da sie wissen: Es gibt noch diesen anderen Teil der Welt. „Es ist komisch“, sagen sie, „wir hatten nicht gemerkt, dass er uns fehlte.“

Erst dieser irritierende Ausflug in die Apokalypse, dann das vergiftete Happy End: Man kann diesen Roman lesen als Kritik an einem Erlösungsglauben. Man kann ihn politisch interpretieren: die neutrale Schweiz als Idylle der Untoten in einem von Kriegen zerrissenen Europa. Und natürlich werfen die zahlreichen Bezüge zur christlichen Mystik sowie kirchlichen Liturgie (der Wein als Blut Christi) auch religiöse Fragen auf. Es steckt eine Welt in diesem Büchlein. Mehr als 80 Jahre ist es dem deutschsprachigen Publikum unbekannt geblieben. Gut, dass sich das nun ändert.