So wichtig die anstehende Wahl zum Europäischen Parlament am 26. Mai auch ist: Die eindrucksvollste Vision eines im Frieden geeinten Kontinents befindet sich weder in Straßburg noch in Brüssel. Sie steht in einer Kathedrale der flämischen Stadt Gent.

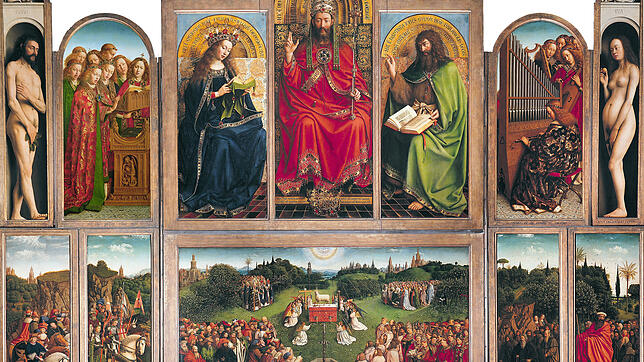

Der sogenannte Genter Altar zeigt eine Gesellschaft in demütiger Eintracht, versammelt zum Beten, Lesen, Feiern. Statt ums Goldene Kalb des Kapitalismus zu tanzen, beten sie das Lamm Gottes an. Eine Taube spendet den Heiligen Geist, und über alldem wacht der dreieinige Gott.

Normalbürger standen Modell

Ein solches Szenario hilft uns im 21. Jahrhundert nicht weiter? Vielleicht doch. Denn die Brüder Jan und Hubert van Eyck, die dieses prachtvolle Gemälde im 15. Jahrhundert erschaffen haben, bedienten sich damals realer Vorbilder: Ganz gewöhnliche Bürger der Stadt standen Modell als Jungfrau Maria, Johannes der Täufer oder Adam und Eva.

Das ist insofern bemerkenswert, als die Lebenswirklichkeit der Stadt Gent von solch harmonischer Idylle schon damals weit entfernt war. Belgien ist immer Spielball der Großmächte gewesen. Und bis heute vereint dieses so oft überfallene und besetzte Land mit seinen verschiedenen Sprachen und Volksstämmen alle Widersprüche in sich, die für Europa charakteristisch sind.

Es gehörte deshalb nicht zu den schlechtesten Entscheidungen der EU-Gründerväter, für ihre wichtigsten Institutionen Belgiens Hauptstadt Brüssel auszuwählen.

Bürger aus Gent auf der Bühne

Der Schweizer Regisseur Milo Rau zählt zu den meistbeachteten Theaterkünstlern dieser Tage. Nun war er im Stuttgarter Schauspielhaus zu Gast, um den künstlerischen Einigungsprozess der Brüder van Eyck zu wiederholen. „Lam Gods“ nannte er seine „performative Videoinstallation“, für die er neben zwei professionellen Schauspielern auch zahlreiche einfache Bürger der Stadt Gent mitbrachte.

Vor den Konturen des Altars (Bühne: Anton Lukas) erzählten sie ihre jeweilige Lebensgeschichte und wählten dann die dazu passende Rolle aus. Mit frappierenden Ergebnissen.

Rames zum Beispiel ist einst aus Afghanistan nach Gent geflohen. Er soll den Heiligen Christophorus geben, weil er wie der frühchristliche Märtyrer auf seiner Flucht ein Kind über den Fluss getragen hat. Beim Erzählen aber wird deutlich, dass ihn ein ganz anderes Schicksal weit mehr beschäftigt: das jenes Kindes, das bei der Fahrt übers Mittelmeer vom Boot fiel und in den Wellen verschwand.

Wasser ist Leben, Wasser ist Tod

Schnitt: Ein auf die Altarfläche projiziertes Video zeigt uns eine Geburt im hochmodernen Kreißsaal des Genter Krankenhauses. Das Kind kommt unter Wasser zur Welt, eine beliebte Methode unserer Tage.

Den Armen an den Grenzen Europas bringt das Wasser den Tod. Den Reichen in seiner Mitte gibt es das Leben. Leben und Sterben in Europa 2019: Das ist eine Frage von Herkunft, Nationalität, Wohlstand.

Wer ist Adam und Eva?

Wie anspruchsvoll, ja fast unmöglich es anmutet, angesichts dieser Gegensätze unserer Zeit das Gruppenbild des Genter Altars bruchlos nachzustellen, zeigt sich schon in der Besetzung von Adam und Eva: Wo gibt es denn heute noch ein Ehepaar ohne jede sittliche oder religiöse Vorprägung?

Milo Raus Eva-Interpretin hat bereits einen Sohn aus erster Ehe. Ihr damaliger Mann war indonesischer Muslim, weilt heute längst wieder in seiner Heimat. Ehe und Familie im Europa des Jahres 2019: Das ist eng verknüpft mit Migration, Globalisierung, Wertewandel.

Schäfer schert live auf der Bühne

Ein belgischer Schäfer steuert das Lamm bei. Weil jedoch Tierschutz in Europa großgeschrieben wird, kommen gleich fünf Stück auf die Bühne: Schafe sind Herdentiere, ein Soloauftritt wäre mit Stress verbunden.

Nun gehört es allerdings auch zur europäischen Wirklichkeit, dass Lämmer geschlachtet werden. Je nach Region kommt dabei sogar die besonders umstrittene, im Islam aber vorgeschriebene Methode des Schächtens zum Einsatz. Und so sehen wir dem Schäfer live beim Scheren zu (die Wolle geht für 50 Cent das Kilo nach China), während ein Film auf der Rückwand uns zeitgleich ein blutendes, zuckendes Lamm im belgischen Schlachthof zeigt.

Europa im Jahr 2019: Das ist auch eine Zerreißprobe zwischen Konsum und Naturschutz, Religion und Ökonomie.

Mit Bürgern einer belgischen Stadt ein Altarbild des 15. Jahrhunderts nachstellen? Nichts leichter als das, sollte man meinen. Tatsächlich ist dieser Versuch geeignet, in unserer Gesellschaft eine Bruchstelle nach der anderen aufzuzeigen. Sogar abseits des Theaters: Gegen die Darstellung des Schächtens und die Schur auf der Bühne demonstrieren draußen Tierschützer.

Bei den Akteuren im Schauspielhaus wird dabei stets eine Dimension spürbar, die zu Zeiten der Brüder van Eyck noch mehr war als bloß eine vage Sehnsucht. Es ist die Hoffnung auf einen alles verbindenden Glauben. Dieser freilich liegt heute in weiter Ferne. Und so richtet sich die Frage nach dem richtigen Umgang mit all diesen Herausforderungen an eine Belgierin, die auf nichts und niemanden mehr Rücksicht nehmen muss, weil sie bereits im Sterben liegt.

Wir sehen sie auf der Videowand, schwer atmend im Bett liegend. „Wie lautet dein guter Rat für uns?“ fragt die Schauspielerin auf der Bühne. Die Sterbende richtet sich leicht auf. „Man darf den Mut nicht verlieren“, sagt sie mit schwacher Stimme. „Das bringt nämlich nichts.“