Diese nutzlosen, unwirtlichen Berge! Und was für ein hartes Leben mit der Sense am Steilhang! Frewillig in einem Land wie der Schweiz leben: Dazu musste man nach einer lange Zeit verbreiteten Ansicht schon masochistisch veranlagt sein.

Naturidyll und Wohlstandsparadies

Heute scheint das unvorstellbar, ist doch die Schweiz ein Naturidyll und Wohlstandsparadies. Der Imagewandel vollzog sich innerhalb kürzester Zeit, und wesentlich verantwortlich dafür war der Philosoph Jean-Jacques Rousseau (1712-1778). Die Zivilisation galt ihm als wahres Unglück der Menschheit, die Stadt als ein „Schlund, der das Menschengeschlecht verschlingt“.

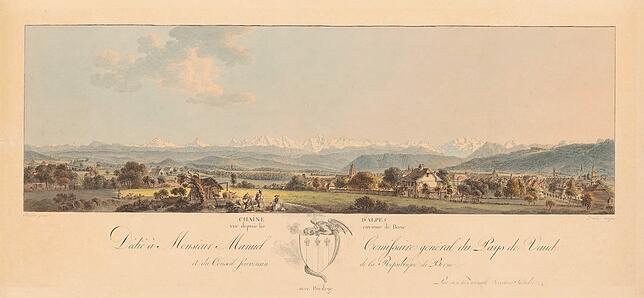

Wurde die Schweiz zu Beginn des 18. Jahrhunderts noch mitleidig belächelt, war sie am Ende dieser Epoche auch schon Sehnsuchtsort von Reisenden aus ganz Europa. Und Maler wie Johann Ludwig Aberli (1723-1786) sorgten mit Naturabbildungen in Serienproduktion für die passenden Mitbringsel.

Mehr als nur steile Felsen

Ebendiese zeigen jetzt im Kunstmuseum Winterthur, was die Besucher aus London, Paris und Berlin an der Schweiz so faszinierte. Überraschend: Es waren keineswegs nur die steilen Felsen und schneebedeckten Gipfel, die den gemeinen Stadtbewohner beeindruckten. Eine Auswahl an Schweiz-Attraktionen, die aus heutiger Sicht oft gar nicht mehr besonders erscheinen.

- Wasser: Hellklar sprudelt es auf den Zeichnungen und Gemälden der Schweizer Souvenir-Künstler hervor. Johann Hürlimann (1793-1850) etwa lässt den Staubbachfall von Lauterbrunnen direkt neben einem Bauernhof herniederdonnern. Und Gabriel Ludwig Lory (1763-1840) zeigt eine Bäuerin beim Auffüllen ihres Waschzubers am munter gurgelnden Brunnen. So viel sauberes Wasser: Für Stadtbewohner, gewöhnt an stinkende Abwasserkanäle und wiederkehrende Epidemien, war das etwas ganz und gar Besonderes.

- Häuser: Auffallend häufig sind vor den (nun als erhaben statt nutzlos geltenden) Bergen auch Häuser zu sehen. Stehen sie auch für Zivilisation, so transportieren sie doch zugleich ein Ideal, an dessen Verwirklichung in den Städten niemand mehr zu glauben wagte: die von der Französischen Revolution angestrebte Gleichheit und Brüderlichkeit. Wenn selbst der reichste Mann im Dorf sein Haus aus Holz baut, muss es sich um eine wahrlich einträchtige Gemeinschaft handeln! So dachte man.

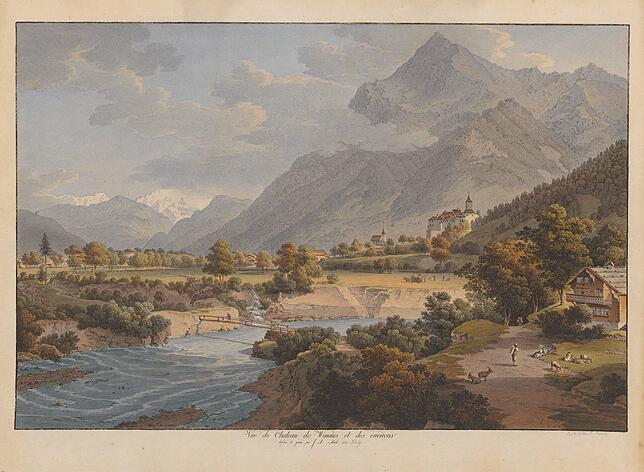

- Menschen: Der Traum vom friedlichen Zusammenleben ohne Standesunterschiede zeigt sich in geselligen Szenen am Wegesrand wie etwa bei Johann Ludwig Aberlis „Vue du Chateau de Wimmis et des environs“. Ein jeder hat sein Werkzeug dabei, niemand ist der alltäglichen Pflichten enthoben. Und doch bleibt ihnen allen genügend Zeit für einen Mittagsplausch: Selbst die Tiere, Ziegen, Kühe, Hunde, strahlen eine beneidenswerte Gemütsruhe aus.

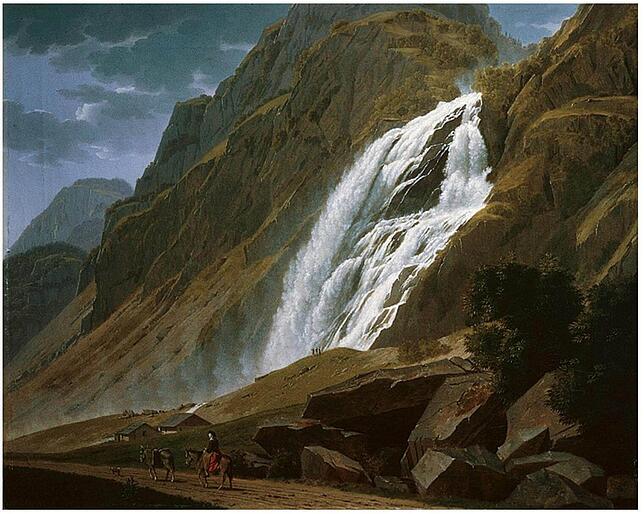

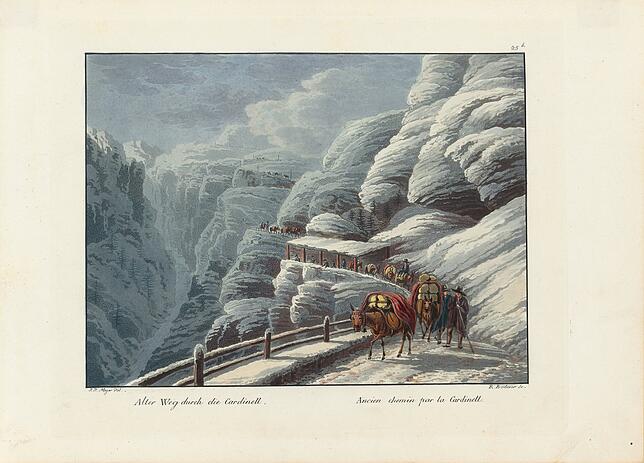

- Verkehr: Auch das Reisen selbst als Ausdruck eines durch die Aufklärung befeuerten modernen Entdeckertriebs findet sich als Sujet. Manchmal mit Ironie, wenn etwa bei Johann Jakob Biedermann (1763-1830) die Touristen – deutlich zu erkennen an Zylinder, Sonnenschirm und begeistert ausschweifender Gestik – viel zu nah am Pissevache-Wasserfall im Kanton Wallis stehen, während im Bildvordergrund eine Bäuerin mit ihren Eseln gemächlich die Ernte nach Hause bringt. Und manchmal mit politischer, ökonomischer Intention, wenn zum Beispiel Johann Jakob Meyer (1787-1858) die Brücke in der Via Mala feiert und damit den verkehrstechnischen Fortschritt.

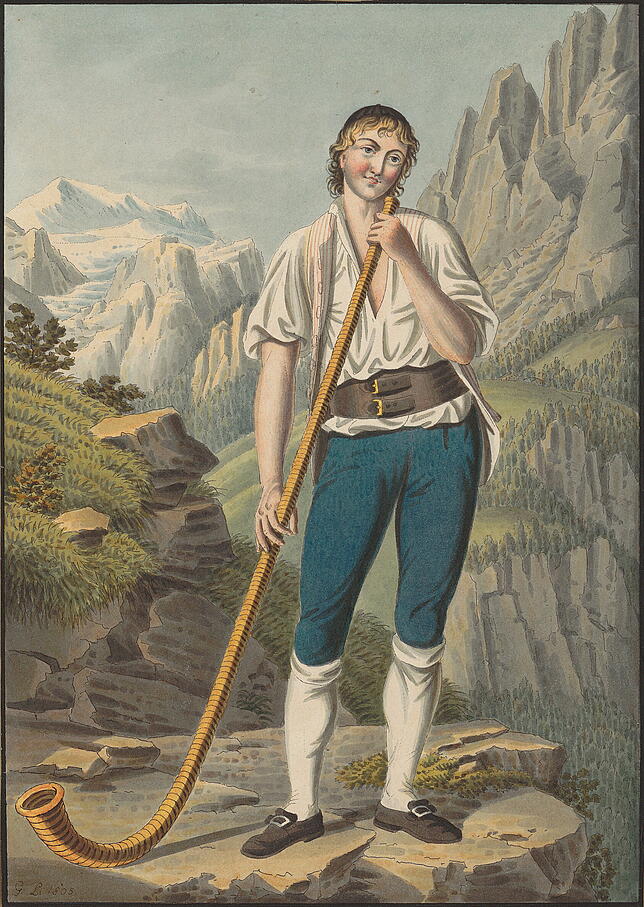

- Trachten: Ein Gamsjäger mit Steigeisen, ein Bauer in brusttief ausgeschnittenem Hemd – den Schweizern war ihre Naturverbundenheit schon an der Kleidung anzusehen. Höfische Traditionen hatten bis ins 18. Jahrhundert hinein ein Modeverständnis gepflegt, wonach Schönheit leiden muss und keine Bequemlichkeit duldet. Porträts der Schweizer Landbevölkerung, wie sie etwa Gabriel Ludwig Lory schuf, brachten diese Vorstellung ins Wanken.

- Aussichtspunkte: Allein die Perspektive konnte bereits ein verändertes Landschaftsbewusstsein offenbaren. So lässt Johann Ludwig Aberli seinen Betrachter von der Kleinen Schanze der Stadt Bern auf die schneebedeckten Berggipfel blicken. Dem damaligen Publikum war durchaus bewusst, dass diese Anhöhe einst eigentlich zu militärischen statt zu künstlerischen Zwecken gebaut worden war. Mit dem Aufstieg der Schweiz zum beliebten Erholungsziel wurde aus der Feindbeobachtung ein Bergblick-Genuss.

Dem heutigen Betrachter fallen ganz andere Aspekte ins Auge: zum Beispiel der bis ins Tal reichende Grindelwaldgletscher auf der Wetterhorn-Radierung des Malers Simon Daniel Lafond (1763-1831). Die lange Gletscherzunge wirkt wie eine Übertreibung. Dabei sind ihre Dimensionen historisch verbürgt: Die traurigen Reste unserer Tage sind alles, was der Klimawandel übrig ließ.

„Souvenir Suisse“ läuft bis 2. Februar im Kunstmuseum Winterthur, Reinhart am Stadtgarten. Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 10-17 Uhr, Donnerstag 10-20 Uhr. Weitere Informationen auf http://www.kmw.ch