Am 29. Juni kentert vor der Küste Libyens ein Boot. 120 Menschen befinden sich an Bord, sie alle hoffen auf ein besseres Leben in Europa. Doch nur 16 von ihnen werden gerettet, die anderen bleiben vermisst. Gibt es noch Überlebende? Das deutsche Publikum interessiert es wenig.

Zur selben Zeit in Thailand: Zwölf Jungen harren in einer Höhle ihrer Rettung. Vom plötzlich einsetzenden Monsunregen überrascht, waren sie vor dem Hochwasser immer weiter ins Innere des Berges geflohen. Werden sie überleben? Ganz Deutschland fiebert mit.

Das Mitgefühl war ungleich verteilt in diesem Jahr. Nicht immer galt unsere Empathie denjenigen, die sie am meisten nötig gehabt hätten. Wessen Schicksal uns aus welchen Motiven interessieren sollte, diese Frage bestimmte dieses Jahr wie kaum eine andere.

Empathie mit Einheimischen

Empathie mit Flüchtlingen etwa forderten Politiker, Künstler und Medien vielen Bürgern ab. Viele von letzteren, allem in Sachsen, gingen genau dagegen auf die Straße. Sie vermissten Empathie in eigener Sache: Niemand interessiere sich für ihre Sorgen vor Kriminalität, Armut und Überfremdung. Vor allem die Flüchtlinge selbst sollten doch Empathie mit den Einheimischen beweisen, indem sie sich um bestmögliche Integration bemühen!

Einig waren sich alle darin, dass Gaffer, die mit ihren Smartphones Unfallopfer filmen statt ihnen zu helfen, über gar keine Empathie verfügten. Doch stimmt diese Diagnose überhaupt? Besteht der – zweifellos perverse – Reiz an solchen Videoaufnahmen nicht gerade im Nachempfinden des Opferleids? Also buchstäblich im Mitgefühl?

Keine Frage: Mit unserer Empathie stimmt etwas nicht. Man könnte geradezu sagen, unser Kompass des Mitgefühls ist kaputt. Und es ist an der Zeit, sich Gedanken darüber zu machen, wie er sich reparieren ließe.

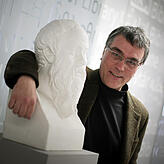

Für den Philosophen Thomas Metzinger („Der Ego-Tunnel“, Piper) ist nicht der Verstand die Triebfeder menschlicher Handlungen, sondern das Gefühl. Dieser Umstand hat sich in der Evolution als enormer Vorteil herausgestellt. Heute aber kehrt sich der Vorteil um: Wir mitfühlenden Wesen gefährden unsere eigene Existenz.

Kein Mitleid für Sippe im Nachbartal

Denn der mitfühlende Mensch bildet zwar Solidargemeinschaften und trotzt so den Gefahren. Allerdings gilt sein Mitgefühl nicht alles und jedem. Um Kräfte zu bündeln und soziale Einheiten zu stärken, haben sich unsere Vorfahren für das Schicksal der Sippe im Nachbartal nie groß interessiert. Und so leiden wir noch heute zwar mit engen Familienmitgliedern, guten Freunden und auch noch entfernteren Bekannten. Schon das Leiden im Nachbarstaat aber berührt uns weitaus weniger.

Solidarität nur in Kleingruppen

Was vor Jahrhunderten noch unbedenklich schien, wird in einer globalisierten Welt zum großen Problem. Dass Menschen in fernen Regionen unter den Folgen unseres Konsums leiden: Wir erfassen es zwar mit unserem Verstand – eine echte Betroffenheit aber vermögen wir kaum zu entwickeln.

„Wir bleiben nur in Kleingruppen solidarisch“, sagt Metzinger. An der Grenze hört unsere Empathie auf.

Visuelle Medien können diese Kluft zwar überbrücken, allerdings nur kurzzeitig. Verängstigte Kindergesichter in einer dunklen Höhle, dazu eine spektakuläre Geschichte: Für wenige Tage funktioniert die Einfühlung wie bei einem Hollywoodfilm.

Was, wenn das mein Junge wäre? Wie würde ich als Mutter beten und bangen? Gesetzt, in wenigen Wochen ereilte weitere Kinder dasselbe Schicksal: Das globale Interesse wäre nur noch halb so groß.

Grenzen unserer Empathie

Metzingers Verweis auf die engen Grenzen unserer Empathie wirft freilich die Frage auf, warum Mitfühlen auch innerhalb unseres Landes schwierig geworden ist. Flüchtlingen etwa gelingt es auch trotz räumlicher Nähe kaum, sich unseren solidarischen Kleingruppen anzuschließen. Warum das so ist, lässt sich in einem jüngst erschienen Buch von Melanie Mühl nachlesen („Mitfühlen – Über eine wichtige Fähigkeit in unruhigen Zeiten“, Hanser Verlag).

Da ist zunächst der Zugabteil-Effekt. Jeder erprobte Bahnfahrer kennt ihn: Es öffnet sich die Tür, zwei weitere Passagiere wollen im schon halb gefüllten Abteil die letzten Plätze besetzen. „Bei denen, die sich bereits ausgebreitet haben, macht sich ein Widerwille bemerkbar, zusammenzurücken, die freien Plätze zu räumen, den Stauraum über den Sitzen zu teilen.“

Und in diesem Widerwillen verhalten sich die angestammten Platzinhaber „eigentümlich solidarisch“.

Auch innerhalb eines begrenzten Raumes also können sich einzelne Solidargemeinschaften ausbilden. Es bedarf nur weniger Sekunden, dann tun sich bislang wildfremde Menschen zu einem „Wir“ zusammen, dem ein „Die“ gegenübersteht.

Grenzen aufbrechen

Die gute Nachricht: Durch direkte Begegnung können diese Grenzen aufbrechen. Werden gezielt Kontakte zu Fremden aufgebaut, so lässt sich der in der Evolution erlernte Drang zur Gruppenbildung überschreiben. Das Fremde wirkt plötzlich vertraut, der Radius unserer Empathie dehnt sich auf einen neuen Personenkreis aus. Warum gelingt das aber nicht?

Mühl sagt: zum einen wegen des Versagens einer Flüchtlingspolitik, die immer noch auf Transitzentren ohne Kontakt mit der Außenwelt setzt. Zum anderen aber auch wegen der Digitalisierung.

Smartphones beeinflussen Empathie

Die Beobachtung fremder Menschen ist aus der Mode gekommen, seit man sich am Bahnhof oder an der Bushaltestelle die Zeit mit seinem Smartphone vertreiben kann.

Das Gespräch mit der Verkäuferin im Bekleidungsfachgeschäft: von Amazon ersetzt. Die Fremdheitserfahrung beim Feilschen auf dem Flohmarkt: Ebay hat’s verdrängt. Und nach dem Weg „fragt seit Google Maps im Grunde auch keiner mehr.“

Ohne Empathie kann der Mensch nicht handeln. Doch in Zeiten von Globalisierung und Digitalisierung müssen wir unser Mitgefühl neu ausrichten. Für Hilfeleistungen im globalen Maßstab hat sich unser Gefühl allein als schlechter Ratgeber erwiesen.

Hier bietet die Philosophie des „Effektiven Altruismus“ einen Lösungsansatz: Statt aufgrund eines spontanen Mitgefühls in Einzelfällen große Spenden zu leisten, orientieren sich ihre Anhänger lieber an kühlen Kosten-Nutzen-Berechnungen. Unterm Strich, so sagen sie, profitieren auf diese Weise nur umso mehr Menschen von ihrer Hilfe.

In Gesichter schauen statt auf Bildschirme

Für den Frieden innerhalb einer Gesellschaft werden institutionalisierte Begegnungen mit Fremden und Andersdenkenden dringend benötigt. Politik muss hier auch Zumutungen bieten, statt nur den Weg des geringsten Widerstand.

Und schließlich sind die Bürger selbst gefordert, sich ihre eigene Empathie zu erhalten. Einfach mal wieder in Gesichter schauen statt auf Smartphone-Bildschirme: Sie werden sich wundern, wie viel Mitgefühl sich plötzlich einstellt.