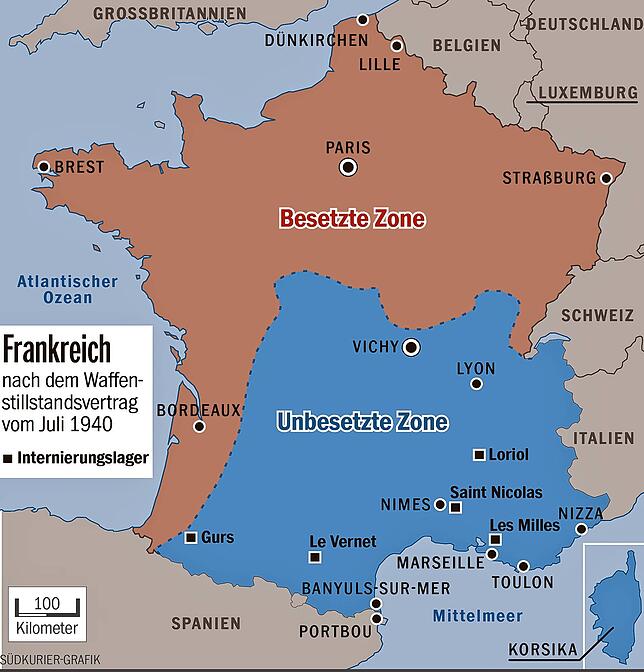

Herr Wittstock, mit dem Beginn des Zweiten Weltkriegs, dann während des Feldzugs der deutschen Wehrmacht gegen Frankreich im Mai/Juni 1940 ist im unbesetzten Teil des Landes eine Art Gulag für deutsche Exilanten entstanden. Warum kommandierte das Regime des Marschalls Philippe Pétain auch bekannte NS-Gegner wie die geflüchteten Schriftsteller in Internierungslager?

Das Regime in Vichy wollte zwischen Hitler-Gegnern und Hitler-Anhängern nicht unterscheiden oder nicht verpflichtet sein, eine Unterscheidung zu finden. Die einzige Ausnahme waren Mütter mit kleinen Kindern. Die mussten nicht in die Internierung, weil man nicht auch Kinder im Lager haben wollte. Deshalb wurde die Schriftstellerin Anna Seghers verschont. Sie flüchtete erst spät aus Paris – als die Deutschen die Stadt besetzten.

Sie schildern die teils abenteuerlichen Flucht- und Lagererlebnisse einer Reihe von Schriftstellern. Waren diese mit der Organisation einer Ausreise aus Frankreich überfordert?

Viele der Exilanten hatten keine Papiere mehr. Das lag zum einen daran, dass sie von den Nazis aus Deutschland ausgebürgert wurden und insofern staatenlos waren. Anna Seghers verbrannte ihre Papiere, um nicht als Jüdin und als deutsche Kommunistin erkannt zu werden. Es war für viele Exilanten besser, keine Papiere zu haben, als Papiere zu haben, die quasi nachwiesen, dass sie zu Hitlers Feinden gehörten.

Uwe Wittstock zu Gast beim SÜDKURIER

War Marschall Pétain Antisemit?

Er hat mit den Nazis kooperiert und war ein autoritärer Herrscher mit deutlich antisemitischer Einstellung. Er hat in seiner Regierung viele antisemitische Gesetze erlassen. Juden sind seit 1941 regelrecht ausgeraubt worden, und die Regierung hat ihr Geld einkassiert.

Das bringt uns zur Geld- oder Armutsfrage unter den Exilanten. Lion Feuchtwanger lebte in einer Villa, anderen ging es schlecht.

Die Exilanten waren keine homogene Gruppe, sondern sie waren sehr unterschiedlich. Es gab ein paar reiche Schriftsteller wie Feuchtwanger oder Franz Werfel. Heinrich Mann aber hatte bei seiner Flucht 1933 so viel Geld verloren, dass er in Frankreich hauptsächlich von journalistischen Arbeiten leben musste und keineswegs über größere Beträge verfügte. Die meisten Geflüchteten konnten nur mit Mühe Fuß fassen und lebten von der Hand in den Mund. Das verschärfte sich, als sie ins Internierungslager kamen. Deshalb gründete der Amerikaner Varian Fry, der nach Marseille gekommen war, um den Exilanten zu helfen, erst einmal so eine Art Wohltätigkeitsorganisation.

Was konnte er tun?

Fry hat wöchentlich kleine Geldbeträge ausgezahlt. Viele Exilanten konnten sich kaum ein Essen leisten. Verdienstmöglichkeiten gab es keine, und es war sehr schwierig, zu überleben.

Die Aktiven in diesem Emergency Rescue Center um Fry scheinen ein bunter Haufen von Idealisten gewesen zu sein . . .

Ja, es waren Idealisten. Fry, damals erst 32 und Journalist, ist es in dem im Mai 1940 mit einer halben Million Flüchtlingen total überfüllten Marseille gelungen, innerhalb von nur zwei, drei Wochen eine Hilfsorganisation aufzubauen. Dabei unterstützte ihn ein hochbegabtes Team von Männern und Frauen, von Idealisten. Ich finde, das ist genau das richtige Wort: Leute, die ihr Leben riskiert haben, um anderen zu helfen und sie zu retten. Das waren Leute, die später an Universitäten gearbeitet haben, Professoren, Schriftsteller, Schauspieler.

Wie war der politische Rückhalt für die Aktion in den USA?

Dort war man keineswegs begeistert davon, dass so viele Leute ein US-Visum erhalten sollten. Bei Prominenten wie Heinrich Mann, Franz Werfel oder Lion Feuchtwanger war das anders, die durften gerne kommen. Aber Fry hatte keine Hemmungen, auch unbekanntere Leute und vor allem linken Intellektuellen ein Visum zu besorgen. Zum andern gab es auch in den USA eine ausgeprägte antisemitische Strömung, und man wollte eigentlich keine weiteren Juden in Amerika haben.

Zwei Namen in der Gruppe stechen hervor: Lisa und Hans Fittko, beide Kommunisten aus Berlin . . .

Die Fittkos haben ein halbes Jahr lang zwei bis dreimal pro Woche Flüchtlingsgruppen über einen schwierigen Schmugglerpfad über die Pyrenäen und über die Grenze nach Spanien geführt. Sie haben bei jeder dieser Bergtour ihr Leben riskiert. Wenn sie von den Gendarmen geschnappt worden wären, wären sie in ein französisches Lager oder ins KZ gekommen. Vielleicht hätte man sie auch gleich erschossen, wenn man sie als Kommunisten erkannt hätte oder Lisa Fittko, als Jüdin. Das waren wirklich Helden.

Wie groß war denn die Gefahr, dass man eine Übergabe an die Nazis und dann die Haft nicht überlebt hätte?

Eine Auslieferung an die Nazis bedeutete Gefängnis oder KZ. So ist es bei den beiden SPD-Politikern Rudolf Hilferding und Rudolf Breitscheidt gewesen. Der eine war der Fraktionschef der SPD, der andere war ein Finanzminister. Dennoch wurden sie von den Nazis umgebracht. Das Risiko für die etwa 20.000 bis 25.000 Exilanten in Südfrankreich war also extrem. Rund 2000 hat alleine Frys Organisation gerettet.

Gab es auch andere Fluchten?

Ja. Einige flohen in die Schweiz, andere sind auf geheimen Wegen nach Spanien entkommen. Schließlich sind viele Verfolgte innerhalb Frankreichs untergetaucht. Es gab viele Franzosen, die bereit waren, den Deutschen zu helfen und für sie zu lügen. Manche Leute haben überlebt, indem die Franzosen gesagt haben: Der ist auch Franzose, der gehört zu uns, das ist kein Jude. Es gab Kinder, die in Heimen untergebracht waren, Erwachsene, die als Hirten gearbeitet haben, zwei, drei Jahre lang. Da sie nicht verraten wurden, haben sie in Frankreich überlebt. Viele Franzosen haben nach dem simplen Motto gehandelt: Die Feinde meiner Feinde sind meine Freunde.

Es gab in Deutschland Schriftsteller, die nach der NS-Machtübernahme 1933 geblieben sind – etwa Gottfried Benn oder Erich Kästner, die sie in Ihrem Buch „Februar 33“ behandelt haben. Waren es Opportunisten?

Zunächst: Die Schicksale sind individuell unterschiedlich. Gottfried Benn hat sicher in den Jahren 1933 und 34 intensiv an die Nazis geglaubt. Er war zu dem Zeitpunkt – man kann kaum anders sagen – ein faschistischer Schriftsteller. Später hat er sich von den Nazis distanziert. Kästner war ein Schriftsteller, der nie viel für die Nazis übrig hatte. Er ist auch geblieben, hat aber viel Unterhaltungsliteratur geschrieben, weil ihm politische Literatur verwehrt war. Drittens gibt es eine Frau wie Ricarda Huch, die im Land überlebt und keine Kompromisse gemacht hat. Sie hat sich als Gegnerin Hitlers deutlich zu erkennen gegeben. Allerdings hatte sie auch in der NSDAP so viele Sympathien, dass man ihr nichts getan hat.

Welche Botschaft geben diese Ereignisse heute in einer Zeit ab, in der prominente Politiker das Recht auf Asyl infrage stellen?

„Februar 33“ zeigt deutlich, wie schnell eine Demokratie von einem Antidemokraten zerstört werden kann. Das ist keine Sache von Monaten, das ist eine Sache von Wochen. Insofern ist es sehr wichtig, welche politischen Entscheidungen man bei der Wahl trifft. „Marseille 1940“ zeigt, wie viele Leute damals von Norden nach Süden geflohen sind. Heute erleben wir eine Fluchtbewegung vom Süden nach dem Norden. Diese Verschiebung der Perspektive ist interessant.

. . . zumal man auch heute dahin tendiert, die Migrationsfrage ganz von ihrer problematischen Seite her zu betrachten . . .

Im Vergleich zu heute kamen damals wenige Flüchtlinge nach Frankreich. Heute haben wir es mit viel mehr Menschen zu tun. Dadurch werden Probleme möglicherweise größer. Aber auch der Nutzen ist viel größer. Würde man – so wie das in Großbritannien nach dem Brexit war – diese Migranten aus dem Land vertreiben, würden die Krankenhäuser, würde unsere Krankenversorgung und viele Dienstleistungen zusammenbrechen. Wir brauchen also Migration. Aber wir müssen versuchen, ihre Probleme besser zu bewältigen. Nur so lässt sich die Akzeptanz letztendlich stabilisieren.

Buchtipps: Marseille 1940. Die große Flucht der Literatur. Verlag C. H. Beck, 351 Seiten, 26 Euro.

Die Vorgeschichte des Exils der Dichter beschreibt der Autor in: Februar 33. Der Winter der Literatur, Verlag C. H. Beck, 287 Seiten, 24 Euro.