Im elterlichen Wohnzimmer hing über dem barocken Sofa, feingoldig gerahmt, ein Gobelin mit dem Spitzweg-Motiv des „armen Poeten“: Bücher umlagern sein improvisiertes Matratzenbett, ein aufgespannter Regenschirm über ihm, den Ofen vor Augen, eine Wäscheleine unter der Holzdecke, ein Heft auf den angewinkelten Beinen, die Zipfelmütze auf dem Kopf und die Feder im Mund – eine traurige Gestalt, dieser Schreiberling. „Der arme Poet“ als Gobelin war ein Geschenk von uns Kindern an die Eltern.

Die verworfene Alternative war das Porträt „Der Mann mit dem Goldhelm“, das lange Zeit als Original Rembrandts galt. So biederharmlos waren die postrevolutionären 1970er-Jahre...

„Der arme Poet“ (1838) ist hierzulande das bekannteste Werk von Carl Spitzweg. Der Maler, der nie eine Kunstakademie besucht hatte, gehört dem so genannten Biedermeier an. Damit wird die Zeitspanne vom Ende des Wiener Kongresses 1815 bis zum Beginn der 48er-Revolution bezeichnet, die Repression und Zensur kannte und die Menschen ins Private trieb.

„Schau, Herr Biedermeier!“

Der Begriff, der zum Epochenbegriff mutierte, geht auf die fiktive Figur des spießigen Dorfschullehrers Gottlieb Biedermaier zurück, die Ludwig Eichrodt und Adolf Kussmaul erfanden und unter dessen Namen ab 1855 parodistische Texte in der Münchner Wochenschrift „Fliegende Blätter“ publizierten – Spitzweg veröffentlichte dort Karikaturen und Gedichte.

Das Urheberrecht auf den Begriff ist umstritten. Denn schon 1847 hatte Ludwig Pfau gereimt: „Schau, dort spaziert Herr Biedermeier / und seine Frau, den Sohn am Arm; / sein Tritt ist sachte wie auf Eier, sein Wahlspruch: Weder kalt noch warm“.

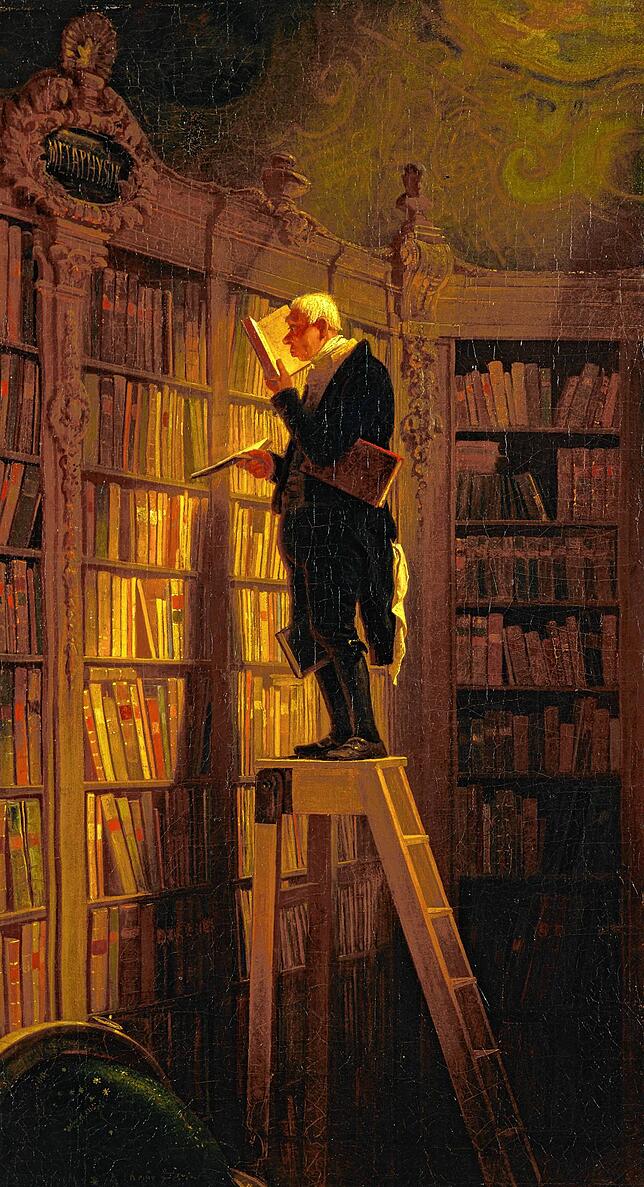

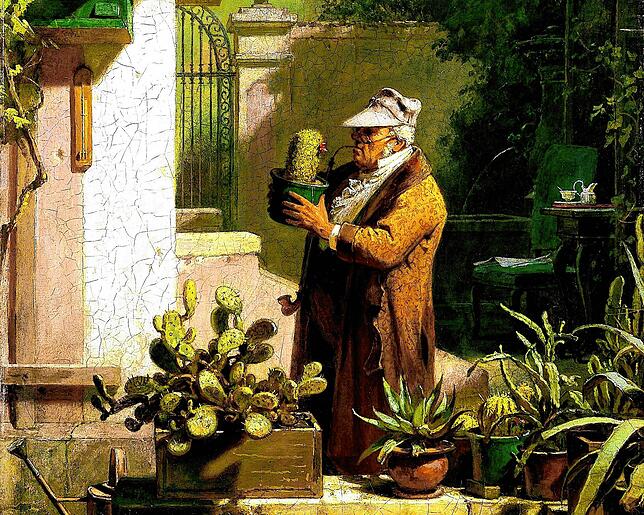

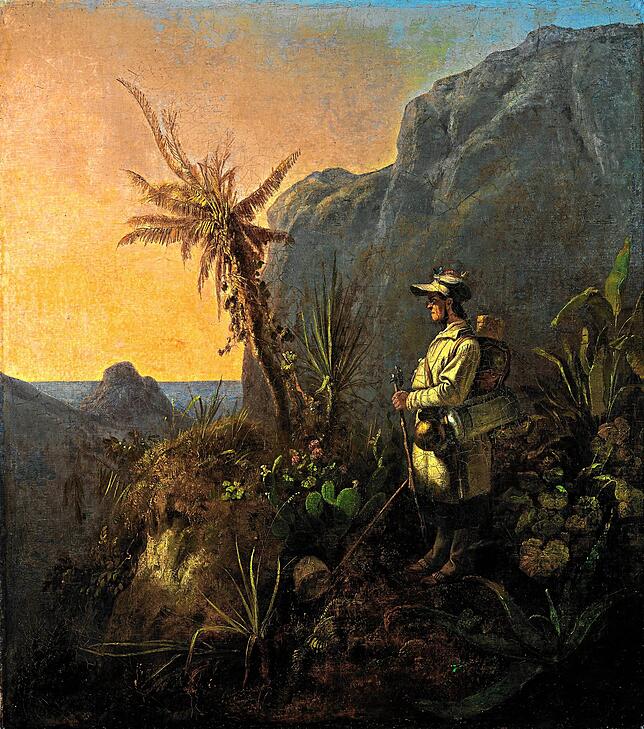

In der Bildenden Kunst der Biedermeierzeit dominierten die Genre- und die Landschaftsmalerei, aber auch das Porträt. Und hier war Spitzweg Spitze. Seine seltsamen männlichen Einzelgänger – ob „Schmetterlingsjäger“ (1840) oder „Bücherwurm“ (1850), ob „ Kakteenfreund“ (1855) oder „Hypochonder“ (1865) – verkörpern auf den ersten Blick den kleinbürgerlichen Geist pur und die vermeintlich und heile Welt jener restaurativen Epoche.

Seine kauzigen Figuren – der Eremit war seine Lieblingsfigur – bewegen sich überwiegend in geschlossenen Räumen, fern aller Fährnissen des Lebens. Sie finden in ihren Marotten und Schrullen ihr persönliches Glück. Selbst der arme Poet in seiner Dachkammer wirkt irgendwie in sich ruhend. Politisch wagen Spitzwegs „kleine Leute“ nichts. Sie wirken, mit Pfau, „weder kalt noch warm“.

Aber das ist nur ein verkürzter Blick auf Spitzwegs fein gemalte kleinformatige „Kammerspiele“. Das wenigstens behauptet das Kuratoren-Paar Andrea Lutz und David Schmidhauser. Mit ihrer Ausstellung im Kunstmuseum Winterthur rückt es den Romantiker des Biedermeiers in ein neues Licht. Spitzweg neu erfahrbar zu machen, das ist den Versuch allemal wert.

Sozialkritische Dimension

Nach ihrer Lesart gibt es im Werk von Spitzweg, der über 1500 Bilder und Zeichnungen schuf, auch eine politische und sozialkritische Dimension. Als „pragmatisch-kritischer Künstler“ agierte er als Spiegel seiner Zeit und der Gesellschaft. Unabhängig davon scheint stets leise Ironie in seiner Malerei auf.

Die biedermeierlich-bürgerliche Gesinnung wird unterlaufen. Allerdings: „Spitzweg kritisiert mit Hintersinn, jedoch ohne Anklage zu erheben“, schränken die Kuratoren ein. Mit der Obrigkeit wollte Spitzweg nicht anlegen. Diese Grenze überschritt er nicht.

Und noch an einer anderen Stelle nehmen Lutz/Schmidhauser Korrekturen am tradierten Spitzweg-Bild vor. Zwar war der Maler von der Kleinstadt Straubing begeistert, ihre engen Gassen, Erkern, Türmchen, Brunnen und Steinfiguren prägten ihn und seine Arbeiten. Dank eines Erbes finanziell gut gesichert und damit auch von den Zwängen des Kunstmarkts befreit, konnte der „bestens vernetzte Maler“ die große weite Welt der Kunst erkunden.

Spitzweg studierte sowohl die alten Meister als auch die neuesten Tendenzen in der Kunst, in Paris etwa die École de Barbizon mit ihrer Lichtregie und die Kontur auflösenden Handschrift. Spitzweg tauschte sich regelmäßig mit Malerfreunden wie Eduard Schleich d.Ä., Dietrich Langko oder Christian B.E. Morgenstern aus, die von ihren Reisen durch Frankreich, England und Holland mit Anregungen für eine atmosphärische, impressionistische Naturwiedergaben zurückkehrten. Unter ihrem Einfluss wandte er sich verstärkt der Landschaftsmalerei zu, die neben Studien und Skizzen einen anderen Teil des Parcours bildet.

Das Kunstmuseum Winterthur hat bei dieser Ausstellung mit dem Museum Georg Schäfer in Schweinfurt zusammengearbeitet, das über eine der bedeutendsten Spitzweg-Sammlungen verfügt. Leihgaben aus Privatbesitz und anderen Museen tragen dazu bei, die biedermeierliche Motivwelt Spitzwegs zu komplettieren und neu zu sehen. Dazu gehört der „arme Poet“, der in eisiger – politischer – Kälte seine Verse schmiedet. Nicht zuletzt der Corona-Shutdown hat gezeigt, dass heute viele Künstler Not leiden. Insofern darf das Gemälde auch als Mahnung verstanden werden.

Zuletzt: Im zweiten Stock des Museums (beim Treppenaufgang) wird eine Auswahl politischer Karikaturen von Spitzwegs Zeitgenossen Honoré Daumier (1808—1879) gezeigt, die er in der regimekritischen Zeitschrift „Le Charivari“ veröffentlicht hat. Beide Künstler wussten voneinander und schätzten das Werk des anderen. Mit der Gegenüberstellung soll die Wesensverwandtschaft der beiden verdeutlich werden. Versuche gelungen.

Carl Spitzweg. Kunstmuseum Winterthur. Reinhart am Stadtgarten, Stadthausstraße 6. Bis 6. September. Di bis So 10-17 Uhr, Do 10-20 Uhr. Katalog. http://www.kmw.ch