Herr Nix, am Sonntag endet nach 14 Jahren Ihre Zeit als Intendant des Konstanzer Theaters. Der SÜDKURIER hat Ihnen einen Abschiedsbrief geschrieben. Darin wurden Sie als Narr und König zugleich bezeichnet. Fühlen Sie sich erkannt?

Durchaus, und zwar am meisten in der Identität des Narren. Das erwähnte Zitat „Wer nicht lächeln kann, sobald ein Wind aufzieht, bekommt leicht einen Schnupfen“ aus Shakespeares „König Lear“ hatte ich ganz vergessen. Es war für mich wie eine Befreiung, das zu lesen, weil mir genau das tatsächlich verloren gegangen war.

Und der König?

Die Rolle eines Intendanten in Konstanz wird überschätzt. Ich hatte noch nie einen so schlechten Vertrag und so wenig Macht.

Das hat mancher Mitarbeiter Ihres Hauses anders in Erinnerung.

Etwas anderes ist, wenn du dein Wesen veränderst und selbst autoritär wirst. Diese Züge habe ich, dessen bin ich mir bewusst. Aber ich habe sie eigentlich nur in der Überforderung. Wenn zu viele etwas von mir wollen, neige ich dazu, mich aggressiv zu wehren. Dafür habe ich aber auch eine Tugend: Ich kann mich entschuldigen.

Wenn Ihnen das Narrsein so am Herzen liegt: Was war Ihre größte Narretei?

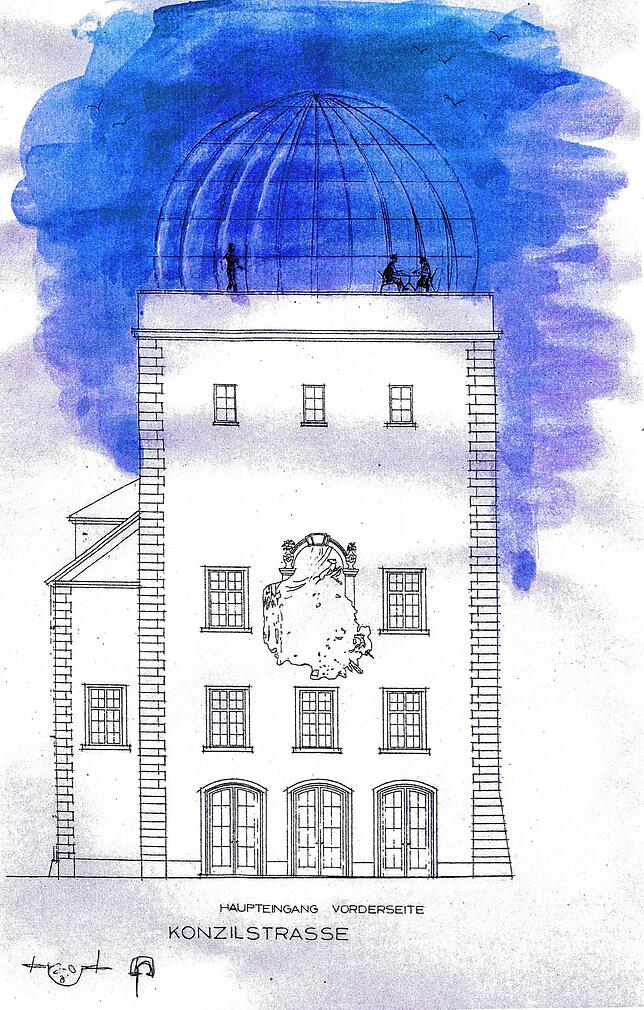

Schwierige Frage. Vielleicht die Glaskuppel im Reichstagsstil, die ich aufs Theaterdach bauen wollte (geht zu seinem Schreibtisch und zieht aus der Schublade ein Blatt hervor). Schauen Sie, hier habe ich noch den Entwurf, gezeichnet von meinem technischen Direktor. Wäre das nicht großartig gewesen? Aber in der Stadt wurde ich dafür ausgelacht.

Und worauf sind Sie am meisten stolz?

Auf das Projekt „Theater im Knast“. Darauf, dass meine Arbeit mit afrikanischen Schauspielern so eine Kontinuität entwickelt hat. Dass ich alte Regisseure nicht vergessen habe. Und auf die Anhebung der Mindestgage für Schauspieler auf 2300 Euro. In ästhetischer Hinsicht bin ich stolz auf meine Inszenierung von „Warten auf Godot„.

Ich habe fünf Bilder mitgebracht und möchte Sie bitten, zu jedem einzelnen einen Satz zu sagen. Das erste Bild zeigt Sie mit dem damaligen Kulturbürgermeister Claus Boldt nach Ihrer Wahl zum Intendanten.

Ein Satz also bitte!

(mit schelmischem Lächeln) Der August trifft den Weißclown.

Wer ist der August, wer der Weißclown?

Der August bin ich, der andere ist der Weißclown der Strenge. Ich weiß noch genau, wie überrascht ich damals war! Eigentlich hatte es ja geheißen, die Entscheidung sei schon zugunsten meiner Konkurrentin gefallen. Meine Frau sagte mir aber, ich solle kämpfen.

Wie glückte Ihnen die Wende?

Am Tag zuvor hatte ich am Bodensee einen Fischer beobachtet, der einen seelenruhig auf dem Boot sitzenden Reiher spazieren fuhr. Bei meinem Auftritt zog ich also erst ein Reclamheft aus der Tasche und sagte: „Meine Damen und Herren, hiermit fängt alles an. Wie auch immer Sie damit in der Schule umgegangen sind: Sie wollen zu diesen Texten Bilder sehen!“ Und dann brachte ich als Beispiel mein Bild vom Fischer und seinem Reiher. Da rief gleich jemand: „Ei, den kenne mer doch, des isch doch der Kalle!“

Der Mann war stadtbekannt?

Ja, ich als Zugereister musste dagegen an Heinrich Suso denken, der ja auch mit einem Reiher über den See gefahren sein soll. „Ein Theater“, erklärte ich deshalb den Gemeinderatsmitgliedern, „muss sich mit genau diesen Bildern und Mythen seiner Region beschäftigen“. Sie haben mich gewählt.

Nächstes Bild: Wir blicken auf eine Demonstration vor dem Theater. Zu sehen sind viele türkische Fahnen.

Es ging um ein Stück, dass sich mit dem Völkermord an den Armeniern befasste. Ihre Assoziation?

Fassungslos über die Aggressivität junger Türken.

Unser drittes Bild ist ein SÜDKURIER-Artikel:

Schlagzeile: „Am Theater herrscht Klima der Angst“.

Den Regisseur Samuel Schwarz, auf dessen Aussagen dieser Artikel beruhte, halte ich für einen Intriganten. Angeblich ging es ihm um Basisdemokratie. In Wahrheit wollte er meine Intendanz haben!

Nun war Schwarz nicht der Einzige, der Ihnen cholerische Ausfälle vorwarf. Der Intendant des Karlsruher Staatstheaters steht zurzeit aus ähnlichen Gründen unter Beschuss: Sie haben ihm in einem Onlineforum zu mehr Demut und Selbstkritik geraten. Was raten Sie denn sich selbst?

Ich habe ungefähr sieben oder acht Situationen im Kopf, bei denen ich tatsächlich Menschen aus dem Nichts heraus cholerisch angeschnauzt habe. Das waren schlimme Szenen. Ich weiß, dass ich mir damit viel nehme, und mir tat es jedes Mal schon in dem Moment leid, in dem es passierte. Es gibt aber auch eine andere Seite.

Welche?

Manche Kritik kam von Personen, die von mir nicht die Macht bekommen haben, die sie haben wollten. In solchen Fällen ist nicht mehr so leicht zu unterscheiden: Was ist mein eigener psychologischer Anteil und worin wird die Arbeit eines Theaters verteidigt? Deshalb finde ich auch, dass die Debatte über Machtverhältnisse am Theater falsch geführt wird.

Inwiefern?

Ich halte Geschäftsführermodelle, in denen letztlich ein Betriebswirt über die Inhalte entscheidet, für schädlich. Das gilt für Krankenhäuser, Presseverlage, Jugendämter und eben auch für Theater. Die Voraussetzung für das Gelingen eines Werks ist nämlich, dass der Verantwortliche es von seinen Inhalten her denkt statt auf Grundlage irgendwelcher Erfolgszahlen. Wer sich an Inhalten orientiert, hinterlässt am Ende auch ein finanziell so schlecht ausgestattetes Haus wie dieses mit einem Plus von 160 000 Euro. Trotz Corona.

Aber wer fordert denn Geschäftsführermodelle als Lösung für Machtversessenheit im Intendantenbüro?

Das ist doch das gängige Modell, und in Baden-Württemberg gibt es das ja auch längst. Der geschäftsführende Intendant der Stuttgarter Staatstheater etwa ist viel machtversessener als ich. Der verhält sich gar nicht cholerisch, sondern erklärt Ihnen auf ganz freundliche Art, dass Sie entlassen sind!

Weil die Zahlen jeden cholerischen Ausfall unnötig machen?

Ja, Leute wie mich oder etwa Claus Peymann gibt es dagegen nicht mehr in Stuttgart. Peymann hatte sich in seiner Stuttgarter Amtszeit öffentlich dafür eingesetzt, auch RAF-Mitgliedern Zahnbehandlungen und Beerdigungen zu gewähren. Heute gilt es ja schon als Anmaßung, wenn Sie sich als Intendant in solche Debatten überhaupt „einmischen“, wie es dann heißt.

Gehen wir zum nächsten Bild: „Der Glöckner von Notre-Dame“, 2012.

Das war das erste riesige Bürgertheater, großartig. Übrigens: Die Beteiligten treffen sich noch heute in der „Glöckner-von-Notre-Dame-Gruppe“!

Und unser letztes Bild: ein Szenenfoto.

Ich bin sprachlos, weil mir gerade nicht einfallen will, um welche Inszenierung es sich handelt.

Das ist erstaunlich. Wenn ich helfen darf: Hakenkreuze, Davidsterne...

Ach richtig, oh Gott, habe ich das so verdrängt? „Mein Kampf“ natürlich! Tja, was sage ich dazu? Ich habe gelitten, weil ich mich von allen missverstanden fühlte. Der Regisseur Serdar Somuncu ist bis heute sauer. Er meint, ich hätte ihn verraten.

„Mein Kampf“ schlug hohe Wellen, weil Besucher mit Hakenkreuz gratis ins Theater kommen durften, wer zahlte, sollte dagegen einen Davidstern tragen. Die Premiere fand dann auch noch am 20. April statt, Hitlers Geburtstag. Worauf bezieht Somuncu denn seinen Vorwurf, Sie hätten ihn verraten?

Er hatte in einem Interview gesagt, das mit dem 20. April sei meine Marketingidee gewesen. Das stimmte nicht, und das ärgerte mich. Zwar wusste ich natürlich von der historischen Bedeutung dieses Datums. Ich hatte aber nur deshalb am Premierentermin festgehalten, weil ich mich gerade nicht von Hitlers Geburtstag bestimmen lassen wollte. Das hatte nichts mit Marketing zu tun.

Es gab damals Menschen, die sagten: Die Stadt hat im Rahmen des Konziljubiläums fünf Jahre lang versucht, überregionale Aufmerksamkeit zu erregen – weitgehend umsonst. Dann wirft Nix einfach mal mit ein paar Hakenkreuzen um sich, und schon steht die New York Times auf der Matte!

Stimmt ja auch. (lächelt fein) Kann verstehen, dass die das ärgert.

Sie haben ein Theater geleitet, Stücke geschrieben, selbst inszeniert, Romane veröffentlicht und nebenbei zum zweiten Mal promoviert. Was davon war zu viel?

Beim Hochseesegelschein bin ich durchgefallen! Ansonsten finde ich nicht, dass es zu viel war. Ich bin halt ein Generalist. Spezialisten dringen auf ihrem jeweiligen Fachgebiet in viel größere Tiefen vor, meine Stärke liegen woanders.

Sie werden jetzt künstlerischer Leiter der Tiroler Volksschauspiele, bleiben aber in Konstanz wohnen. Für wen ist das eine Drohung?

Für meine Frau! Nein, im Ernst: für niemanden. Ich habe der Stadt genug geschenkt.

Werden Sie ins Theater gehen?

Die Kollegen, die jetzt kommen, haben einen gewissen Abstand von mir verdient. Die sollen in Ruhe starten können, ohne dass mich Besucher fragen, wie ich dieses oder jenes denn finde und ich dabei womöglich noch dummes Zeug antworte.