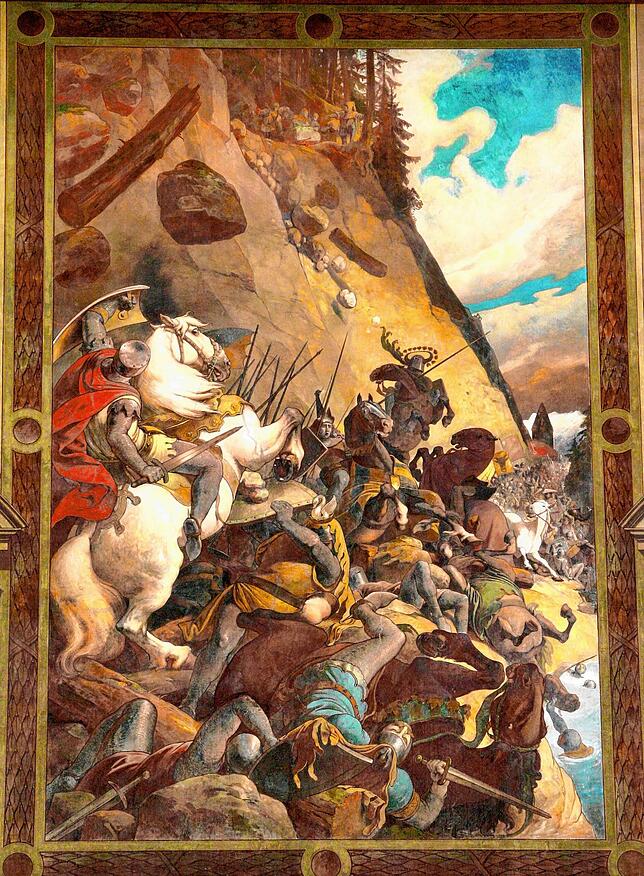

Mit Schweizer Geschichten ist es so eine Sache. Sie sind identitätsstiftend für das Land mit seiner vielschichtigen Bevölkerung, haben aber mit der Realität oft wenig zu tun. Die Schlacht am Morgarten etwa, die bis vor nicht allzu langer Zeit sogar an Schulen als historischer Sieg der Eidgenossen gegen die österreichischen Habsburger gelehrt wurde, hat es aller Wahrscheinlichkeit nach so nie gegeben.

Gesichert ist lediglich, dass die Schwyzer im Winter 1315 einen österreichischen Heereszug mit Steinen und Hellebarden überfallen haben. Mit jeder weiteren Erzählung wurde es dann dramatischer: Aus Steinen wurden Felsen, aus Hellebarden wurden Baumstämme, Bibelstellen wurden hinzugezogen, aus einem Geplänkel wurde eine Schlacht von historischer Bedeutung.

Märchenhafter wird es nur noch bei Wilhelm Tell, dessen Freiheitskampf ebenfalls entscheidend für das Selbstbild der Schweiz ist: Alles bloß eine Legende, ursprünglich erdacht von einem dänischen Geschichtenschreiber. Ähnlich verhält es sich mit der Neutralität der Schweiz. Früher einmal wichtig, ist sie heute praktisch bedeutungslos. Die Mythen aber halten sich hartnäckig.

Der absoluten Mehrheit der Schweizer Bevölkerung ist das Neutralitätsprinzip nämlich alles andere als egal. In Umfragen erreicht es höchste Zustimmungswerte, wenn auch zuletzt die Rufe nach einer Anpassung lauter wurden.

Das Problem: Dieses positive Bild speist sich aus längst überholten Zeiten und teilweise grundfalschen Annahmen. Die beginnen damit, dass Idee der Neutralität keineswegs eine schweizerische war.

Ein Haufen zerstrittener Kantone

Als sich 1815 beim Wiener Kongress die europäischen Großmächte nach den Napoleonischen Kriegen auf eine Neuordnung des europäischen Kontinents einigten, bestand die Schweiz aus einem Haufen zerstrittener Kantone. Deren Gesandte hatten es, wie die übrigen Teilnehmer auch, zunächst vor allem auf Gebietsgewinne abgesehen.

Unter anderem wollte man dem Großherzogtum Baden die Stadt Konstanz und die umliegenden Ländereien abringen. Daraus wurde nichts, stattdessen wurde die Schweiz auf Druck von Österreich, Frankreich und Großbritannien zu einem bewaffneten, aber neutralen Staat, der als Pufferzone zwischen den verfeindeten Großmächten dienen sollte. Die Neutralität war den Schweizern aufgezwungen worden – und die machten das Beste daraus.

Eine ebenfalls falsche Annahme ist die, dass die Neutralität die Schweiz im Zweiten Weltkrieg vor einer Invasion bewahrt habe. Nach der Niederlage Frankreichs 1940 standen mehr als 2400 deutsche Panzer bereit, während die Schweiz lediglich ein halbes Dutzend davon besaß. Auch das Reduit, die sagenumwobene Alpenfestung, befand sich zu dem Zeitpunkt noch mitten im Bau und hätte höchstens einige Tage lang standgehalten.

Tatsächlich war es wohl die Kosten-Nutzen-Rechnung des NS-Regimes: Die Schweiz war der wichtigste Devisenumschlagplatz für das Dritte Reich, lieferte Waffen aus privater und bundeseigener Produktion an Hitlers Deutschland und ließ auch den Transport von Rüstungsgütern durch die Alpen zu.

Was von der Neutralität blieb

Mit den Prinzipien der Neutralität, denen sich die Schweiz verschrieben hatte, war all das bereits nicht vereinbar. Diese stammen noch aus der Zeit des Haager Abkommens, das 1907 festlegte, wie sich ein Staat verhalten muss, der sich als neutral versteht. Aus einer Zeit also, in der Kriege als legitimes Mittel zur Durchsetzung von politischen Interessen galten.

Neutralen Staaten war es demnach untersagt, aktiv an Kriegen teilzunehmen oder kriegsführenden Armeen den Durchgang und die Versorgung durch eigenes Territorium zu ermöglichen. Und sie müssen bei Rüstungslieferungen alle Konfliktparteien gleich behandeln.

Das alles ist mit der Gründung der Vereinten Nationen nach dem Zweiten Weltkrieg und der damit einhergehenden Ächtung von Kriegen zur Durchsetzung politischer Interessen praktisch bedeutungslos geworden. Die Schweiz ist seither auch nur eines von vielen Ländern, das sich entscheiden muss, auf welcher Seite der Geschichte es stehen möchte in einer Welt, die sich nicht mehr in kapitalistische und kommunistische Blöcke unterteilt, sondern in demokratisch-freiheitliche und diktatorisch-autoritäre Systeme.

Dass die viel beschworenen Neutralitätsprinzipien dabei weniger eine Rolle spielen als wirtschaftliche Interessen, zeigte sich deutlich nach dem Großangriff Russlands auf die Ukraine. Erst massiver internationaler Druck brachte die Schweizer Regierung letztlich dazu, russische Vermögen einzufrieren und Wirtschaftssanktionen mitzutragen.

Russland als Geschäftspartner

Vor diesem Hintergrund ist auch die unlängst auf den Weg gebrachte Neutralitätsinitiative zu sehen. Sie trägt die Handschrift jener politischen Kräfte in der Schweiz, die in Russland einen Geschäftspartner sehen, und nicht einen diktatorisch geführten Staat, der sein Nachbarland überfallen hat. Diese Sichtweise zeigt sich auch in dem Unwillen, Waffen an die Ukraine zu liefern oder dies über Drittstaaten zu ermöglichen.

Oft wird das mit dem Verweis auf die angebliche Neutralität und das Kriegsmaterialgesetz begründet. Dieses verbietet den Export von Rüstungsgütern an Länder mit unsicherer Menschenrechtslage, Kriegsparteien oder Regime, bei denen ein hohes Risiko besteht, dass sie diese Waffen gegen die eigene Bevölkerung einsetzen könnten. Ein Blick auf die Empfängerländer zeigt, wie gut das funktioniert: In Katar, Saudi-Arabien, Bahrain, Ägypten und über Umwege sogar nach Libyen sind Schweizer Rüstungsgüter trotzdem gelandet.

Ein ganzer Berg an Geschichtskitsch

Von Neutralität und Konfliktvermeidung ist in der Schweizer Außenpolitik also nur dann die Rede, wenn man sich dadurch einen schmalen Fuß machen kann. Und natürlich lässt es sich inmitten von Europa, schützend umringt von Nato-Staaten, sehr viel entspannter von Neutralität reden, als etwa im Baltikum oder am Kaukasus in direkter Nachbarschaft zu Russland. Der Krieg gegen die Ukraine hat auch das deutlich gemacht: Die Neutralität ist nur eine andere Bezeichnung für die bequeme Haltung, nicht so genau hinzusehen, sich nicht entscheiden zu müssen.

Es ist also für die Schweiz dringend an der Zeit, ihren Platz in dieser Welt zu überdenken. Auf diesem Weg muss das Land erst einmal einen ganzen Berg an Selbstverklärung und Geschichtskitsch überwinden, der sich in den vergangenen Jahrhunderten angestaut hat.

Es ist eben nicht mehr das Jahr 1815, und auch nicht 1940 oder 1989. Die Schweiz muss sich nicht mehr dem Willen von Großmächten beugen, sie muss keine Invasion mehr fürchten, sie muss sich nicht zwischen Ost und West entscheiden. Stattdessen sollte sie sich der wirklich wichtigen Werte besinnen, die die Geschichte dieses Landes ebenfalls geprägt haben: Humanismus, Demokratie, Verständigung, Pragmatismus und die bewundernswerte Einigkeit trotz so vieler Unterschiede.

Diese Prinzipien kann nur verteidigen, wer sich zu ihnen bekennt und sich nicht hinter einem leeren Begriff wie der Neutralität versteckt. Eines hat die Geschichte schließlich auch gezeigt: Wenn es hart auf hart kommt, ist es immer gut, die Schweizer auf seiner Seite zu wissen.