Die Coronakrise raubt uns den Schlaf. Behalte ich meinen Arbeitsplatz? Kann ich das Eigenheim halten? Fragen wie diese können für durchwachte Nächte sorgen. Doch Schlafstörungen haben bereits vor der Krise zugenommen. Ärzte vermuten als Ursache zunehmenden Stress, die Digitalisierung oder auch schlechte Ernährung. Doch das alles sind nur dürftige Erklärungen. Die Wahrheit nämlich ist: Das Schlafen hat in unserer Kultur einen fatalen Wertverlust erfahren.

Erster und zweiter Schlaf

Ein Blick zurück ins 19. Jahrhundert verdeutlicht den Unterschied. Da erklärt William Harrison, neunter Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika: „Die stille oder tiefe Nacht, das ist die Mitternacht, wenn die Menschen in ihrem ersten oder tiefen Schlaf liegen.“ Und in einem englischen Volkslied heißt es: „Wenn du aus deinem ersten Schlaf erwachst, lass dir einen heißen Trunk bereiten.“ Erster Schlaf? Was soll das sein?

Die Kulturwissenschaftlerin Karoline Walter liefert in ihrem Buch „Guten Abend, gute Nacht“ die Antwort. Anders als uns nämlich schlechte Historienfilme nahe legen, standen Wachskerzen in damaliger Zeit nur wenigen Wohlhabenden zur Verfügung. Der Großteil der Bevölkerung musste sich mit einfachen Talgkerzen aus Rinds- oder Schafsfett begnügen. Sie stanken bestialisch, flackerten unruhig und waren allenfalls für eine grobe Orientierung beim nächtlichen Gang durchs Haus zu gebrauchen. Der Sonnenuntergang war damit für viele gleichbedeutend mit Schlafenszeit.

Sex nach Mitternacht

Wer um sieben Uhr zu Bett geht, kann um Mitternacht schon wieder aufwachen. Bis vor 200 Jahren war das für die Menschheit eine vollkommen gewöhnliche Erfahrung. „Viele Menschen rauchten oder hatten Sex“, beschreibt Walter. „Andere standen auf, gingen Nachbarn besuchen oder begingen im Schutz der Dunkelheit kleinere Straftaten“. Wenig später legte man sich wieder hin: für den zweiten Schlaf.

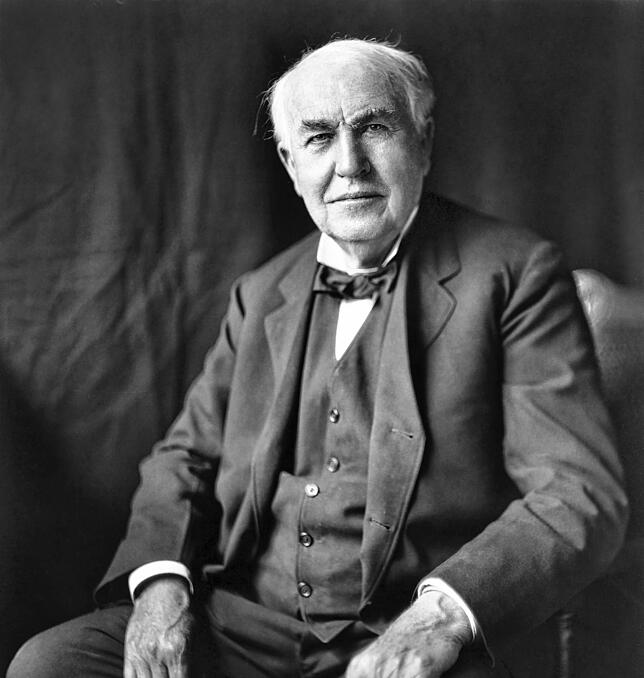

Die Vorstellung, Schlaf sei in einem Block zu erledigen, und das Aufwachen zu nächtlicher Stunde ein ernsthaftes Problem, konnte sich erst mit der Erfindung von jedem frei verfügbaren Lichtquellen etablieren. Doch die Elektrifizierung ganzer Straßenzüge ist nur vordergründig die Ursache für unsere Abkehr vom natürlichen Schlafrhythmus. Hätte es kein Bedürfnis danach gegeben, den Schlaf um einige Stunden hinauszuzögern, wäre die Glühbirne in der Schublade ihres Erfinders Thomas Edison liegen geblieben.

Tatsächlich aber war dieses Bedürfnis in einem geradezu schockierenden Ausmaß vorhanden. Walters eindrucksvolle Recherche zeichnet einen wahren Feldzug gegen den Schlaf nach: Der Philosoph John Locke empfahl Eltern, ihre Kinder frühzeitig an möglichst wenig Schlaf zu gewöhnen. Sein Kollege Jacques Rousseau kritisierte die „Verweichlichung durch ununterbrochen friedlichen Schlaf“. Und Jeremy Bentham störte sich an der „Verschwendung von Gesundheit und Zeit“ während des tatenlosen Herumliegens im Bett. So sehr ekelte er sich vor dem Schlaf, dass er sogar zu Lebzeiten dafür sorgte, über den Tod hinaus auf ewig wach zu erscheinen: Seine teilmumifizierte Leiche ist bis heute als sogenannte Auto-Ikone im Londoner University-College zu besichtigen – mit Glasaugen, die schier unermüdlich ins Weite starren.

Gegen die Diktatur des Schlafes

Insbesondere reformierte Christen taten sich als Vorkämpfer gegen die Diktatur des Schlafes hervor. Und das hatte einen Grund. Der biblische Gott mag gelegentlich ruhen (etwa nach getaner Arbeit bei Erschaffung von Himmel und Erde). Das Schlafen aber ist ihm Fremd: Er wacht rund um die Uhr. Entsprechend häufig wird auch der Mensch als sein irdisches Ebenbild dazu angehalten, möglichst selten die Augen zu schließen. „Könnt ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen“, rügt Jesus deshalb seine Jünger, als er sie im Garten von Gethsemane schlafend antrifft. Und Matthäus zitiert ihn: „Darum wachet, denn ihr wisst nicht, an welchem Tage euer Herr kommt.“

Wach sein, die Müdigkeit besiegen, das ist in unserer Kultur ein tief verwurzeltes Ideal. So tief, dass es uns ganz und gar unsittlich erscheint, in einem Stadtpark oder einer Fußgängerzone mal eben ein Nickerchen zu halten. Außerhalb der eigenen vier Wände sind gerade noch Freibäder oder Strände als öffentliche Schlafplätze toleriert.

In Japan sieht das anders aus. Dort genießt das Schlafen eine so hohe Akzeptanz, dass sogar Lehrer ihre dösenden Schüler gewähren lassen und Manager am Konferenztisch für einige Minuten wegdämmern. Ausgerechnet Japan, dem Land des überbordenden Arbeitsethos? In der Tat: Was hierzulande unter dem Verdacht der Faulenzerei steht, gilt in der fernöstlichen Industriegesellschaft als Ausweis des Fleißes. Schlafen wird regelrecht trainiert, Schüler und Manager sind in der Lage, jederzeit aufzuwachen, sobald es erforderlich ist. „Inemuri“ nennt sich diese Fähigkeit des Schlafens bei gleichzeitiger Aufmerksamkeit.

Die Erfindung des elektrischen Lichts hat uns um den zweiten Schlaf gebracht, die Digitalisierung bedroht nun auch unseren ersten. Wenn Schlafen als moralisch verdächtig gilt, mag sich mancher Arbeitnehmer dazu veranlasst sehen, auch noch um Mitternacht seinen Maileingang zu prüfen. Noch so ehrenwerte Absichtserklärungen und Vereinbarungen können das nicht verhindern, wenn wir nicht unsere Kultur hinterfragen: Karoline Walters exzellent recherchiertes und wunderbar zu lesendes Buch bietet dafür eine hervorragende Grundlage.

Karoline Walter: „Guten Abend, gute Nacht“, Hirzel Verlag: Stuttgart 2019; 216 Seiten, 22,90 Euro