Herr Reyher, nehmen wir an, auf der Intensivstation liegt ein schwerkranker Mensch im Sterben oder auf die Notaufnahme kommt ein lebensgefährlich Verletzter, dessen Gehirn stark geschädigt ist. Werden Sie dann als Transplantationsbeauftragter Arzt bereits einbezogen?

In der Notaufnahme wird zunächst untersucht, welche Art der Hirnschädigung der Patient hat und ob diese zum Beispiel neurochirurgisch behandelt werden kann. Er wird in der Regel beatmet, auf die Intensivstation verlegt und dort intensivmedizinisch betreut. Im Verlauf der nächsten zwölf bis 24 Stunden werde ich hinzugezogen oder ich gehe selbst auf die behandelnden Kollegen zu, weil ich mich regelmäßig über solche Patienten informiere.

Was hat sich konkret verändert, seit Sie Transplantationsbeauftragter sind?

Ich habe das Thema Organspende wieder in den Mittelpunkt unserer Arbeit geholt durch Fortbildungsveranstaltungen, durch Aufklärung und Informationsmaterial. So haben die Ärzte bei Patienten, die mit einer akuten Hirnschädigung eingeliefert werden, das Thema Organspende im Hinterkopf.

Wenn ein Patient für eine Organspende in Frage kommt, müssen Sie zunächst prüfen, ob er auch einen Ausweis hat. Wie oft kommt das vor?

Es ist eine Seltenheit, dass wir einen Patienten hier haben, der einen Organspendeausweis hat. Von den 16 Patienten, die seit 2015 in unserem Klinikum ihre Organe gespendet haben, hatte nur einer einen Ausweis. Das spiegelt die Realität bundesweit wieder. Die meisten Entscheidungen für oder gegen eine Organspende werden auf der Basis des mutmaßlichen Patientenwillens getroffen, der von den Angehörigen eingeschätzt wird. Häufig kommt es vor, dass der Wille des Verstorbenen nicht eruierbar ist und von den Angehörigen nicht eingeschätzt werden kann. Dann können die Angehörigen nach eigenen Wertvorstellungen entscheiden.

Wann kommt ein Patient für eine Organspende in Frage?

Patienten, die für eine Organspende infrage kommen, haben in der Regel eine Hirnblutung, ein Schädel-Hirn-Trauma oder eine Sauerstoffunterversorgung zum Beispiel bei einem Herzkreislaufstillstand. Bei der Intensivtherapie stellt man fest, dass gewisse Reflexe ausgefallen sind: zum Beispiel der Hustenreflex oder die Reaktion der Pupillen auf Licht. Und der Patient bleibt komatös. Dies sind Faktoren, die darauf hindeuten, dass der Patient kurz vor dem Hirntod steht oder ihn bereits entwickelt hat, wir ihn aber noch nicht diagnostiziert haben. Beim Hirntod ist das Gehirn vollständig von der Blutversorgung abgeschnitten. In wenigen Minuten sterben die Hirnzellen durch einen Nähr- und Sauerstoffmangel unwiederbringlich ab. Es kommt zu einem kompletten Funktionsverlust von Großhirn, Kleinhirn und Hirnstamm.

Wie wird diagnostiziert, ob ein Patient hirntot ist?

Die Richtlinien der Bundesärztekammer schreiben hier ein Drei-Stufen-Modell vor. Zunächst müssen zwei Fachärzte unabhängig voneinander feststellen, dass die Hirnfunktionen unumkehrbar ausgefallen sind und keine anderen Ursachen für die Ausfallsymptome des Gehirns verantwortlich sind. In einem zweiten Schritt müssen sie prüfen, ob ein tiefes Koma, also eine tiefe Bewusstlosigkeit, vorliegt, die Hirnstamm-Reflexe ausgefallen sind und der Patient nicht mehr selbstständig atmet. Als Drittes muss die Irreversibilität des Ausfalls der Hirnfunktionen geprüft werden. Dies kann zum einen passieren, indem man nach einer vorgeschriebenen Wartezeit die klinischen Untersuchungen wiederholt oder die elektrische Aktivität und Durchblutung des Gehirns mithilfe einer apparativen Zusatzdiagnostik unmittelbar danach überprüft.

Trotzdem empfinden viele diese Definition des Hirntods als problematisch. Sie bezweifeln, dass der Hirntod wirklich den Tod bedeutet.

Der Hirntod ist naturwissenschaftlich und medizinisch die sicherste Diagnose. Mit Menschen, die ihn anzweifeln, ist es oft extrem schwierig zu diskutieren, weil sie sehr emotional und irrational argumentieren. Das läuft oft auf einer esoterischen Ebene ab. Da kommen Sie mit naturwissenschaftlichen Argumenten nicht weit. Doch der Patient wird immer beatmet und atmet nie von selbst. Bei einem Hirntoten wird der Kreislauf in den meisten Fällen künstlich aufrechterhalten. Ein Hirntoter kühlt aus, weil die Temperaturregelung durch das Gehirn nicht mehr funktioniert. Er wird gewärmt. Und das Herz schlägt nur, weil wir den Verstorbenen beatmen und ihm Sauerstoff zuführen.

In den meisten Fällen müssen Sie mit den Angehörigen zusammen den mutmaßlichen Patientenwillen herausfinden. Wie gehen Sie dabei vor?

Man kann auf dem Organspendeausweis einer Organspende zustimmen, sie ablehnen oder die Entscheidung auf Dritte übertragen. Maßgeblich ist, welche Entscheidung der Verstorbene zu Lebzeiten getroffen hat. Ist der Patient hirntot, dann ist der Patient verstorben und wir müssen die Therapie beenden, das heißt das Beatmungsgerät abstellen. Wenn die Option auf eine Organspende besteht, dürfen bis zur Entscheidung die intensivmedizinischen Maßnahmen aufrechterhalten werden. Damit bleiben die Organe optimal durchblutet für eine anschließende Transplantation.

Was passiert, wenn sich Angehörige nicht einig sind?

Unser Ziel ist es, dass Angehörige eine Entscheidung im Sinne des Verstorbenen treffen können, mit der die Familie gut leben kann. Es bringt nichts, wenn wir auf der Grundlage der Entscheidung eines Angehörigen Organe entnehmen oder nicht. Das Wichtige ist, dass die Familie mit der Entscheidung später gut weiterleben kann. Die Gespräche werden offen geführt und nicht zielorientiert im Hinblick auf eine Organspende.

Die Angehörigen sehen ihren Lebenspartner oder Verwandten wie schlafend daliegen. In dieser Ausnahmesituation müssen sie eine Entscheidung treffen. Wie erleben Sie das als Arzt?

Ich würde mir wünschen, dass sich alle zu Lebzeiten für oder gegen eine Organspende entscheiden. Dann müssten Angehörige in dieser Trauersituation solche schweren Entscheidungen nicht stellvertretend treffen. Vom Gesetzgeber her sind wir verpflichtet zu fragen, ob eine Organspende in Frage kommt, bevor wir die Therapie beenden. Die Ablehnung einer Organspende wird von mir auch nicht hinterfragt.

Wenn es zur Organentnahme kommt, wie können sich die Angehörigen dann verabschieden?

Sie können vor oder nach der Organentnahme Abschied nehmen, oder auch davor und danach. Auf den Intensivstationen haben wir einen Abschiedsraum. Wenn die Organe entnommen worden sind und der Verstorbene aus dem OP zurückkommt, ist er gesäubert und aufgebahrt. Die Wunde sieht nicht anders aus als eine normale Operationswunde, außer, dass sie ein wenig länger ist.

Erinnern Sie sich an einen besonders erschütternden Fall?

Wir hatten ein dreimonatiges Kind hier, bei dem der Hirntod festgestellt wurde. Die Gespräche mit den Eltern waren sehr emotional. Doch mit den Organen des Kindes konnten wir Kinder im gleichen Alter weiterleben lassen.

Was halten Sie von der Widerspruchslösung, die Bundesgesundheitsminister Spahn vorgeschlagen hat?

Für mich macht es keinen Unterschied, ob die Menschen sich auf Grundlage der Entscheidungs- oder der Widerspruchslösung entscheiden. Hauptsache, sie tun es. Die Entscheidung muss jeder selbst treffen. Einen großen Vorteil sehe ich in der Widerspruchslösung, weil jeder verpflichtet wird, eine Entscheidung zu treffen, nachdem er mehrmals angeschrieben wurde. Das wäre eine praktikable Lösung, die jedem zumutbar ist.

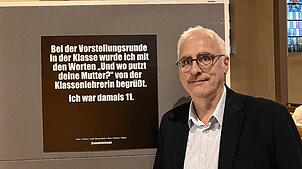

Zur Person

Mathias Reyher, 47, ist Oberarzt in der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin am Schwarzwald-Baar Klinikum in Villingen-Schwenningen. Er ist Facharzt für Anästhesiologie, Intensiv- und Notfallmedizin. Seit 2015 ist er an der Klinik auch Transplantationsbeauftragter Arzt. Zusätzlich ist er Referent der Deutschen Stiftung Organtransplantation. (ink)

Organspende

Voraussetzung für eine Organspende ist der Hirntod, das heißt, dass alle Hirnfunktionen unumkehrbar ausgefallen sind. Die Zustimmung oder Ablehnung einer Organentnahme kann man in einer Patientenverfügung oder im Organspendeausweis festgelegen. Letzteren gibt es online oder per Post unter www.organspende-info.de

Wer soll Organe spenden?

- Entscheidungslösung: Seit 2012 gilt in Deutschland die Entscheidungslösung. So dürfen Organe und Gewebe nur entnommen werden, wenn der Verstorbene dem zu Lebzeiten zugestimmt hat. Liegt keine Entscheidung vor, werden die Angehörigen gefragt. Die Krankenkassen sind verpflichtet, jeden Versicherten alle zwei Jahre anzuschreiben und ihm Informationsmaterial zuzuschicken, damit er sich für oder gegen eine Organspende entscheiden kann.

- Widerspruchslösung: Eine Gruppe um Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach hat am 1. April einen parteiübergreifenden Vorschlag zur doppelten Widerspruchslösung vorgestellt. Ziel ist es, dass mehr Patienten ein Spenderorgan erhalten. Danach soll jeder Volljährige sich entscheiden. Davor informiert die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung jeden Bürger schriftlich. Wer nach dreimaliger Information keinen Widerspruch einlegt, wird als potenzielle Spenderin oder potenzieller Spender registriert. Ein nachträglicher Widerspruch ist jederzeit möglich.

- Im Ausland: Verstirbt eine Person im Ausland, so greift die Regelung des jeweiligen Landes, nicht die des Heimatlandes. Deshalb ist es ratsam, sich vor einem Auslandsaufenthalt über die dort geltende Regelung zu informieren. So gilt die Widerspruchslösung unter anderem in Frankreich, Österreich, Italien, Spanien und Portugal. Man sollte also einen Organspendeausweis in der entsprechenden Landessprache dabei haben.