Herr Leuenberger, fahren Sie gerne Auto?

Die Antwort Nein wäre nicht ganz richtig, ich brauche manchmal das Auto. Aber Autofahren um des Autofahrens willen – das hab ich noch nie gemocht. Ich wohne in Zürich und bräuchte eigentlich kein Auto. Aber das ist ein Privileg, das weiß ich. Leute auf dem Land haben es da nicht so leicht. Ich will also niemandem das Auto verbieten, nur weil ich selbst nicht so gerne fahre.

In Deutschland sorgte kürzlich ein deutscher Raser in der Schweiz für Schlagzeilen, der mit 249 km/h erwischt und aus dem Verkehr gezogen wurde. Hat jemand, der so schnell unterwegs ist, eine Gefängnisstrafe verdient?

Ich bin kein Anhänger von Strafen als Erziehungsmittel. Ich selbst träume eigentlich davon, dass sich die Menschen durch die Vernunft angemessen und rücksichtsvoll verhalten. Aber als kantonaler Justizminister und später als Schweizer Verkehrsminister musste ich mir eingestehen: Es gibt leider Menschen, die können nur durch Strafandrohung zu einem vernünftigen Verhalten gebracht werden. Ich bedaure das sehr, aber zum Schutze der Menschen musste ich dieses Mittel vorsehen.

Man muss sagen: Die allerwenigsten Raser landen dann tatsächlich im Gefängnis.

Das stimmt. Das ist nicht nur im Straßenverkehr so. Der ganz große Teil der Strafen sind sogenannte bedingte Strafen – also Bewährungsstrafen. Der Zweck der Strafe ist ja, den Täter zu einem vernünftigen Verhalten zu zwingen – und da kann das Damoklesschwert einer drohenden Gefängnisstrafe seine Wirkung haben.

Sie haben die harten Strafen für Raser zur Jahrtausendwende eingeführt – als Teil Ihres Programms Via sicura, also „sichere Straße“. Gab es da eine Initialzündung?

Ja, ich habe im Jahr 2000 eine Predigt im Berner Münster gehalten und habe Gebote wie „Liebe deine Feinde“ und „Du sollst nicht töten“ thematisiert und gefragt: Was heißen die eigentlich in der Politik? Und beim Gebot „Du sollst nicht töten“ bin ich der Meinung, dass es für einen Politiker nicht nur darin bestehen kann, nicht selber mit einem Messer auf andere loszugehen, sondern dass er Todesopfer in unserer Risikogesellschaft aktiv zu vermeiden hat. Gestützt auf diese Erkenntnis habe ich, angelehnt an die skandinavische „Vision Zero“, der Verwaltung den Auftrag erteilt, alle Massnahmen aufzulisten, die nötig wären, um die Utopie von null Verkehrstoten zu erreichen. Das ging sehr lange. Überhaupt dauerte die Umsetzung der Via sicura sehr lange.

Weil die Widerstände so groß waren?

Es gab gegen das Programm als solches Widerstände, es gab gegen einzelne Maßnahmen Widerstände. Es gab massive Widerstände innerhalb der Regierung, also des Bundesrats, und zwar dermaßen vehement, dass ich das ganze Programm eine Weile zurückzog, weil ich keine Mehrheit erhalten hätte. Als dann Christoph Blocher von der SVP aus der Regierung abgewählt wurde, habe ich das Programm sofort wieder hervorgeholt – und da bin ich durchgekommen, weil Blochers Nachfolgerin eine Frau war, deren Bruder bei einem Verkehrsunfall verstarb.

Was, würden Sie sagen, war der wichtigste Bestandteil von Via sicura?

Zwei Dinge: Erstens die Senkung der Promillegrenze von 0,8 auf 0,5. Zweitens: die Berechtigung der Polizei, verdachtslos auf Alkoholgehalt zu untersuchen. Vorher durfte eine Blutprobe nur angeordnet werden, wenn der Fahrer Schlangenlinien fuhr. Das hat am meisten gebracht. Die Wirkung von Via sicura besteht natürlich darin, dass sie ein ganzes Bündel von Maßnahmen beinhaltet, auch bauliche. So wurden vermehrt Kreuzungen zu Kreiseln umgebaut, stärkere Leitplanken auf der Autobahn angebracht. Es gibt die Vorschriften, auch tagsüber mit Licht zu fahren. Wir haben auch systematisch Unfallforschung betrieben – haben Unfallstellen untersucht: Woran lag’s? Hatte es auch mit den örtlichen Gegebenheiten zu tun? Und was kann man verbessern? Es ging also nicht nur um Disziplinierungsmaßnahmen gegenüber Autofahrern; die tragen nur etwa zu einem Drittel zum Erfolg bei. Aber an ihnen hat sich natürlich der meiste Protest entzündet.

Wurden Sie damals auch angefeindet für Ihr Programm?

Natürlich. Aber das habe ich nicht persönlich genommen. Was da in den sozialen Medien abgeht, das lese ich gar nicht. Die eigentliche politische Diskussion fand im Parlament statt.

Solche Proteste wie die der Gelbwesten in Frankreich – sind die in der Schweiz überhaupt vorstellbar?

Es gab damals Proteste von Motorradfahrern. Die waren allerdings völlig falsch informiert, haben gegen etwas demonstriert, das gar nicht geplant war. Sie dachten, dass Motorradfahrer weniger schnell auf Autobahnen fahren dürften als Autofahrer. Das war natürlich nie so geplant. Aber sie haben es sich dann nicht nehmen lassen, zu demonstrieren, sie wollten halt sehr gerne mal auf ihren Motorrädern durch die Städte donnern. Ich sah auch zu, das war eine nette und eindrückliche Show.

Inzwischen ist Via sicura in der Schweiz nicht mehr umstritten?

Nein.

Und alle, die gerne schnell fahren, machen einen Ausflug nach Deutschland und drücken dort auf die Tube.

Oder sie brechen hier in der Schweiz das Gesetz, wobei sie mit drakonischen Konsequenzen rechnen müssen. Aber es ist schon richtig: Es gibt Schweizer, die in Deutschland herumrasen. Das bedauere ich natürlich zutiefst. Ich kann nur sagen: Fasst sie so hart an, wie wir sie auch anfassen!

Geldbußen fallen in der Schweiz schon bei relativ geringen Überschreitungen sehr hoch aus. Kommt das nur den Deutschen so vor oder ist das auch für Schweizer Verhältnisse viel Geld?

Es ist auch für uns viel Geld. Ich kann mich da nur wiederholen: Würden sich die Autofahrer von selbst vernünftig verhalten, müssten wir keine so hohen Strafen verhängen.

In der Schweiz hat das Tempolimit eine gewisse Tradition. Aber nicht immer ging es dabei um Sicherheit.

Es gab eine erste Beschränkung bei der Ölkrise. Das Argument war damals Benzinsparen. Danach hob man das wieder auf. Später kam das Waldsterben, da ging’s wieder runter auf 120. Als das Waldsterben doch nicht in dem befürchteten Maß eingetreten ist, gab es eine Volksabstimmung über das Tempolimit – und die Aufhebung wurde abgelehnt. Genauso ein paar Jahre zuvor die Abstimmung über die Gurtpflicht: Im französischsprachigen Teil fiel diese durch, da war das Bedürfnis nach Liberté größer, aber die Zustimmung in der deutschsprachigen Schweiz war immens. Eines der seltenen Kulturgefälle. Also, die drastischsten verkehrspolitischen Maßnahmen, wie Tempolimit oder Gurtpflicht, sind immer in eidgenössischen Volksabstimmungen bestätigt worden.

Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Deutschen in einer Volksabstimmung für ein Tempolimit stimmen würden. So hitzig, wie hierzulande die Debatte geführt wird.

Meine Erfahrung ist, dass die Frauen in der großen Mehrheit dafür sind, einfach weil sie eine andere Einstellung zum Leben haben. Ich habe bei Via sicura längst nicht alles durchbekommen, was ich wollte. Zum Beispiel die Fahrradhelmpflicht. Die Fahrradvereinigung war dagegen – die wollten die Freiheit behalten, weiter ohne Helm fahren zu dürfen. Aber die Mütter waren natürlich alle dafür. Ich hätte die Zustimmung der Fahrradfahrer für übrige Maßnahmen sonst nicht erhalten – also hab ich das fallen lassen. Zu meinem Bedauern – ich bin für den Fahrradhelm. Verstehen Sie: Wir sprechen gerade hauptsächlich von den Toten, aber was ist mit den Schwerverletzten, die dann einen Hirnschaden davontragen? Davon ist die ganze Familie tief betroffen – und die Sozialversicherung übrigens auch. Deshalb finde ich es sehr legitim, so etwas zu vermeiden. Der Freiheit gegenüber stehen die Interessen von Kindern und von Ehefrauen.

In Deutschland führt man die Tempolimit-Debatte immer auch mit dem Verweis auf die deutsche Autoindustrie: Wer soll denn dann noch Daimler, Porsche & Co fahren? Allerdings fahren die Schweizer nicht nur schwachmotorisierte Kleinwagen, oder?

Überhaupt nicht. Ich glaube, die Schweiz ist für Porsche ein sehr guter Markt. Schnelle deutsche Autos werden sehr gerne gekauft in der Schweiz. Die Werbung, die dafür gemacht wird, geht dann so: „Man sieht deinem Auto an, dass du schnell fahren könntest, aber du hast das doch gar nicht nötig.“ Die Werbung hat sich ein bisschen verlagert: Es wird auf einen Ehrenkodex angespielt.

Der deutsche Verkehrsminister hat unlängst gesagt, ein Tempolimit sei gegen den gesunden Menschenverstand. Was sagen Sie dazu?

Da kann man nur mit Kopfschütteln reagieren.

Was meinen Sie: Wird Andreas Scheuer auch noch irgendwann umdenken?

Ich kenne ihn nicht. Aber was heißt schon umdenken? Er müsste nur mal zu denken beginnen.

Deutschland ist umgeben von Ländern mit Tempolimits. Ist eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf lange Sicht überhaupt aufzuhalten?

Ich hoffe nicht. Aber ich zeige nicht mit dem Finger auf unsere Nachbarn. Wir hatten ja auch lange kein Frauenstimmrecht. Ich baue immer noch auf die Vernunft und auch auf das Vertrauen. Mein Ideal wäre: Man bräuchte gar kein Tempolimit und müsste auch sonst nichts regeln außer Rechts- oder Linksverkehr. Mehr braucht es nicht, wenn man sich vernünftig verhält: Dann fährt man in engen Quartiersstraßen von selbst höchstens mit 30. Da müsste man das gar nicht anzeichnen. Aber meine traurige Erkenntnis während meiner politischen Laufbahn ist: Es braucht Gesetze, weil es in der Wirklichkeit leider auch unbelehrbare und unvernünftige Menschen gibt.

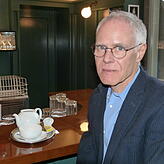

Zur Person

Moritz Leuenberger, 72, war 1995 bis 2010 Vorsteher des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK, was in Deutschland etwa einem Verkehrs-, Umwelt- und Energieminister entspräche. Der Politiker der Sozialdemokratischen Partei (SP) war turnusgemäß in den Jahren 2001 und 2006 Bundespräsident. Seit dem Ende seiner politischen Karriere hat Leuenberger die Bühne gewechselt: Seit 2015 leitet er die kabarettistische Bernhard Matinée im Theater Zürich. (sk)

Das Programm Via sicura

1700 Menschen verstarben Anfang der 70er-Jahre noch jedes Jahr im Schweizer Straßenverkehr. 2017 waren es noch 230. Die erste Trendwende erfolgte mit der Einführung der Gurtpflicht und erste Tempolimits, die Zahlen von Toten und Schwerverletzten sanken erheblich. Ab 2005 wurden die ersten Maßnahmen des Programms Via Sicura umgesetzt: Die Herabsetzung des Alkoholgrenzwertes auf 0,5 Promille, die Ermöglichung verdachtsfreier Atem-Alkoholkontrollen und ein verschärftes System des Führerausweisentzuges traten bis 2005 in Kraft. Weitere Maßnahmen folgen fortlaufend und betreffen beispielsweise auch den Ausbau von Straßen, Kreisverkehren etc. Die Folgen sind spürbar:

- 3180 Verkehrstote zählte man im Jahr 2017 in Deutschland, in der deutlich kleineren Schweiz 230. Rechnet man wie die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in Verkehrstoten „pro Millionen Einwohner“ steht die Schweiz im Jahr 2016 mit 26 Verkehrstoten deutlich besser da als Deutschland (39).

- 37 Prozent weniger tödliche Unfälle mit mutmaßlichem Alkoholeinfluss gab es in der Schweiz 2005 – damals wurde die Promillegrenze von 0,8 auf 0,5 gesenkt und Alkoholtests ohne konkreten Verdacht.

- 120 Schwerverletzte und zehn Verkehrstote weniger gebe es jährlich in der Schweiz seit der Einführung von Via sicura, so der Schweizer Bundesrat.

- Zwei Jahre wird der Führerschein (Schweizerisch „Führerausweis“) einem überführten Raser mindestens entzogen, im Wiederholungsfall für immer. Als Raser gilt von Gesetzes wegen, wer die zulässige Geschwindigkeit beispielsweise um mindestens 40 km/h, wo die Höchstgeschwindigkeit höchstens 30 km/h beträgt

- Ein bis vier Jahre Haft drohen einem Raser in der Schweiz. In Deutschland sieht der Bußgeldkatalog bei einer einer Überschreitung von über 70 Stundenkilometern eine Strafe in Höhe von 600 Euro, zwei Punkten in Flensburg und drei Monaten Fahrverbot vor.

- 2021 soll Via sicura fortgesetzt werden – unter sollen verurteilte Raser dazu verpflichtet werden, für fünf Jahre nur noch Autos, die mit einer Blackbox, einem Datenaufzeichnungsgerät, ausgerüstet sind.