Es gibt Geschichten, die von Gerechtigkeit handeln und etwas komplizierter sind. Elvio Fassones Geschichte zum Beispiel. Fassone ist heute 81 Jahre alt, er war Senator im italienischen Parlament, zuvor Richter am Obersten Gerichtshof Italiens und Strafrichter. 1988, im Alter von 50 Jahren, war der Jurist aus dem Piemont Vorsitzender in einem großen Mafia-Prozess in Turin.

242 Sizilianer eines Clans aus Catania waren angeklagt, das Verfahren kam nur mühsam voran, weil Anwälte und Angeklagte alles versuchten, um den Prozess zu behindern. Dem vorsitzenden Richter Fassone kam damals ein Einfall, der sein Leben verändern sollte. Er gab bekannt, dass er nach Verhandlungsschluss immer noch eine Weile im Gerichtssaal warten würde und bereit sei für Anfragen persönlicher Art.

Plötzlich menschliches Antlitz

Das Klima im Gerichtssaal änderte sich. Die Gefangenen in Untersuchungshaft konnten sich an den Richter wenden und ihre Bitten vortragen: die Bitte um Ermöglichung eines Zahnarzttermins in der Untersuchungshaft oder um einen wichtigen Familienbesuch im Gefängnis. Der Prozess dauerte mehr als zwei Jahre. Der Richter, Exponent eines Staates, den die Mafia als Feind wahrnimmt, hatte plötzlich ein menschlicheres Antlitz.

„Herr Richter, haben Sie einen Sohn?“

So kam es auch, dass einer der Hauptangeklagten sich nach Verhandlungsschluss an Fassone wendete mit folgenden Worten: „Herr Richter, haben Sie einen Sohn?“, fragte der 27-jährige Boss, dem hier der Name Salvatore gegeben werden soll. „Ich habe drei Söhne“, antwortete Fassone, „der Älteste ist so alt wie Sie“. Salvatore entgegnete: „Wenn Ihr Sohn dort aufgewachsen wäre, wo ich herkomme, dann säße nun er hier und ich wäre an seiner Stelle.“

Der Richter entgegnete, was ein Richter in dieser Situation sagen muss. Dass jeder Mensch mit entscheiden kann, ob er auf die rechte oder die schiefe Bahn gerät. Am Ende des Prozesses verurteilten Fassone und seine Kollegen 20 Mafiabosse, die zahlreiche Morde zu verantworten hatten, zu lebenslanger Haft. Salvatore, einer der Hauptverantwortlichen, war auch darunter.

Nach dem Urteil kamen die Zweifel

Zuhause beschlichen den Richter Zweifel. Erstmals hatte er lebenslange Haftstrafen verhängt und damit das Leben anderer Menschen maßgeblich geprägt, auch wenn die ursprüngliche Verantwortung natürlich bei den Tätern lag. „Als Richter hatte ich von der Gesellschaft das Mandat Urteile zu fällen. Das hatte aber dennoch Auswirkungen auf mein Innenleben“, erzählt Fassone heute. „Bin ich wirklich legitimiert, weiteres Leid zu produzieren?“, fragte sich der Richter hinsichtlich der jahrelangen Haft, die er angeordnet hatte.

Die Brief-Idee hatte seine Frau

Zuhause grübelte Fassone über die unvermeidbaren, lebenslangen Haftstrafen, die er verhängt hatte. Der Satz des Mafioso Salvatore, der auf das Leben als eine Art Lotterie anspielte, in dem einer die Niete erwischt und ein anderer den Hauptgewinn, ging ihm nicht mehr aus dem Kopf.

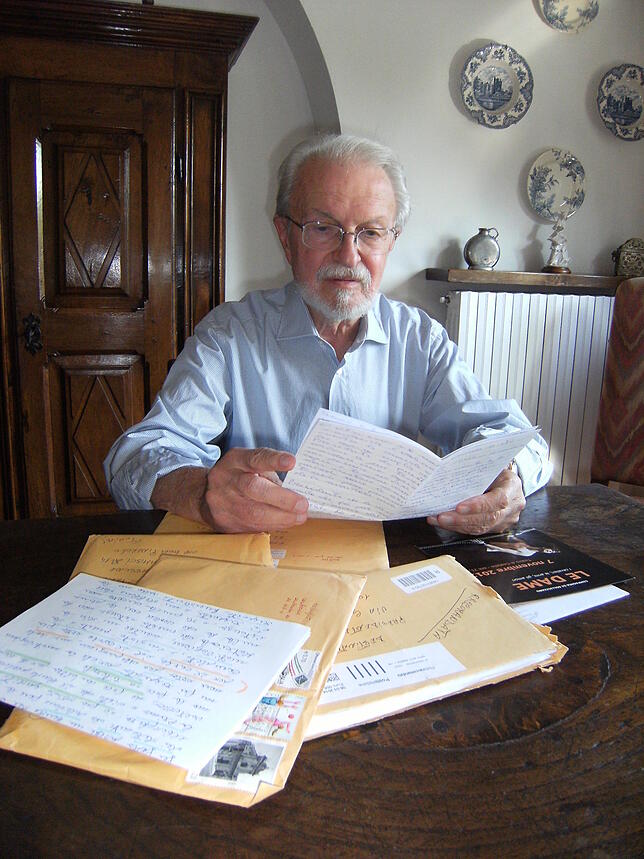

Als seine Frau ihren Mann, den zweifelnden Richter, so erlebte, riet sie ihm: „Schreib Salvatore doch einen Brief!“ Ein Richter, der seinem Verurteilten schreibt? Muss sich die personifizierte Gerechtigkeit nicht hart zeigen und sich klar abgrenzen? Fassone griff dennoch zu Stift und Papier und schrieb Salvatore einen Brief. Seit 31 Jahren dauert der Briefwechsel zwischen Richter und Verurteiltem nun an. Unter dem Titel „Ende der Strafe? Jetzt.“ hat Fassone ihn 2015 als Buch auf Italienisch veröffentlicht.

Ein Buch von Hermann Hesse machte den Anfang

Fassone schrieb in seinem ersten Brief an Salvatore von der Wüste, die nun vor dem Verurteilten lag. Aber dass er trotz allem nicht seine Würde und vor allem nicht die Hoffnung verlieren solle. Fassone ging mit seinem unkonventionellen Brief eine Wette ein, die lautete: Trotz seiner Verbrechen hat auch Salvatore eine zweite Chance verdient. Dem jungen Mann schickte er ein Buch ins Gefängnis. „Siddharta“ von Hermann Hesse, ein Buch über die Wandlungsfähigkeit des Menschen. „Kein Mensch ist nur die Tat, die er begeht, kein Mensch bleibt immer gleich“, sagt der Richter. Das gilt für Siddharta ebenso wie für Salvatore. Der Mafia-Boss, der sein ganzes Leben noch nie ein Buch gelesen hatte, begann zu lesen. „Nach einer Seite habe ich Kopfweh, aber ich werde es zu Ende lesen“, schrieb der Sizilianer in seiner Antwort.

Ein unausgesprochener Pakt

Der Richter und sein Täter besiegelten einen unausgesprochenen Pakt: Veränderung gegen Begleitung. Fassone, der sich aus der Ferne um den Gefangenen kümmert und Salvatore, der einen neuen Weg einschlägt. Der Mafioso legte sich ins Zeug. Er lernte in der Haft Gärtnerei, wie man Computer bedient und machte eine Ausbildung zum Tischler. Der Pakt hielt.

Und heute? Salvatore ist nach 36 Jahren immer noch in Haft. Fassone behauptet, die Bemühungen des Verurteilten seien vom Strafvollzug nicht ausreichend gewürdigt worden. Salvatore sei längst ein anderer Mensch. Doch bis heute hat der Häftling keine Aussicht auf Hafterleichterungen. Ein Ende der Strafe ist nicht in Sicht.

Kritik an Italien

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hatte Anfang Oktober die italienische Praxis des „Lebenslang mit Hinderungsgrundes“ als Verstoß gegen die Menschenrechte beurteilt. Das Gericht entschied, dass auch die Verantwortlichen für schwerste Verbrechen, die nach jahrelanger Haft Besserung und Veränderungswilligkeit zeigen, Hafterleichterungen bekommen müssen. In Italien gibt es 1255 Gefangene mit lebenslanger Haftstrafe, die auch nach Jahren keine Verbesserung ihrer Haftbedingungen bekommen, weil sie nicht mit der Justiz zusammenarbeiten. Betroffen davon sind vor allem Mafiosi und Terroristen. (jmm)