Man kann es drehen und wenden, wie man will: Die katholische Kirche ist derzeit kein attraktiver Arbeitgeber. Die Probleme, die sie umtreiben und von denen sie getrieben wird, sind so vielzählig wie die Finger an einer Hand. Sie beschäftigt Spitzenpersonal, das teils umstritten ist, zum Beispiel Kardinal Rainer Maria Woelki in Köln. Sie hat die Hölle des sexuellen Missbrauchs zwar erkannt und arbeitet daran, doch ist ein Ende kaum abzusehen.

Und: Viele Gläubige kehren ihr den Rücken, weil sie wenig Veränderung spüren und den Eindruck haben, im falschen Film zu sitzen. Wer wird sich dieser Institution noch bedingungslos unterwerfen? Wer will Priester werden und dem Bischof ohne Wenn und Aber gehorchen? Auf die Ehe verzichten?

Hier ballt sich kirchliche Macht

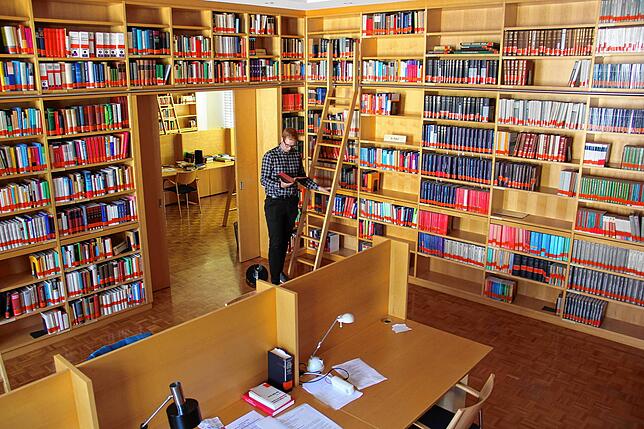

Die besten Antworten erhält man an dem Ort, an dem junge Männer zu Priestern herangezogen werden. Für das Erzbistum Freiburg fällt diese Aufgabe dem Collegium Borromäum (CB) zu, das kaum zu übersehen ist, wenn man durch die Freiburger Innenstadt bummelt.

Wirklich einladend ist das Borromäum nicht. Der massive Kasten verschattet die schmale Straße. Auf der anderen Seite ragt ein ebenso imposantes Gebäude auf, das mehr einer Trutzburg als einer Seelenoase gleicht: das Ordinariat – als Sitz des Erzbischofs und seiner Mitarbeiter. Hier ballt sich kirchliche Macht, wie sie sich noch im 19. Jahrhundert darstellte.

Räume diesen Kalibers wurden in alten Zeiten auch benötigt. Im 19. Jahrhundert oder auch in der Zeit zwischen Erstem und Zweitem Weltkrieg musste sich das badische Bistum keine Sorgen um den Nachwuchs machen. In jedem Dorf saß ein Geistlicher im Pfarrhaus, daneben stand seine Dorfkirche.

Dieser Personalschlüssel wäre heute Luxus. Die katholische Kirche hat ein Nachwuchsproblem. Dass auch andere Glaubensgemeinschaften händeringend Fachpersonal suchen, steht auf einem anderen Blatt.

Vom Ministranten zum Pfarrer

Wer also wohnt hinter den dicken Mauern des CB? Zum Beispiel Matthias Friemel, Seminarist im Borromäum und gewählter Sprecher seiner Kollegen. Friemel, 27 Jahre alt, hat eine sonore Stimme mit Hang zum bedächtigen Sprecher. Er trägt ein kariertes Hemd mit langen Ärmeln, das die Hitze tapfer ignoriert. Sein Blick ist forschend, seine Ausdrucksweise gemessen.

Friemel kommt aus der Pflanzschule, aus der viele künftige Pfarrer stammen: Er diente als Ministrant in seiner Heimatpfarrei in Rielasingen-Worblingen (Kreis Konstanz). Nach dem Abitur legte er ein Freiwilliges Soziales Jahr ein und entschied sich für den CVJM (Christlicher Verein junger Männer). Die Wohngemeinschaft dort prägte ihn.

„Wir sprachen viel über den Glauben“, sagt er im Rückblick, „so kam ich auf die Idee, Priester zu werden.“ Er beschreibt diese Entscheidung als Prozess. Ein blitzartiges Erlebnis, das seinem Leben eine andere Wende gab, hatte er nicht. Seit fünf Jahren studiert Friemel katholische Theologie und steuert auf die Priesterweihe zu. 2025 dürfte es so weit sein, wenn es weiter rund läuft, sagt er.

Thomas Stahlberger nickt. Ja, bei Friemel läuft es rund. Stahlberger trägt den Titel eines Subregens, also stellvertretender Leiter der Priester-Ausbildung. Er begleitet die künftigen Priester hier, er stützt, korrigiert, greift ein. Stahlberger ist ein noch junger Mann. Den römischen Kragen hat er aufgeknöpft, der Hitze wegen.

Er sagt: “Viele Klischees über die katholische Kirche stimmen nicht mehr.“ Da ist das dunkle Bild des Männerbundes, der eisern zusammenhält, um die Macht zu halten und Missstände zu vertuschen. “Das stimmt doch alles nicht mehr“, sagt Stahlberger dem SÜDKURIER. Man müsse seiner Kirche zutrauen, dass sie lernfähig ist. Eben kein unbeweglicher Tanker.

Dennoch: Die Rollenverteilung in den weitläufigen Gängen und dem Speisesaal ist die alte. Die Männer tragen Titel und Verantwortung, die Frauen die Suppenschüsseln auf den Tisch. Auch die gefüllten Omelettes stellt eine Frau auf den Tisch. An der Rezeption sitzt eine Frau.

„Die Umgebung von Jesus war männlich“

Wie geht der künftige Priester mit den Altlasten seiner Kirche um? Den Skandalen, die sie in der Vergangenheit angerichtet hat und die nun ans Licht drängen? Friemel kontert die Liste erstaunlich abgeklärt. „Wir in Deutschland sind mit der Aufklärung weiter wie andere Länder“, sagt er. Zum Synodalen Weg, der eine Reform der katholischen Kirche anstrebt: „Ich fürchte, am Ende bleibt nur Frust übrig.“

Klingt wie eine kaum verhüllte Absage an die Reformbestrebungen. Frauen in Weiheämter? Auch damit kann sich der junge Theologe nicht anfreunden, er sagt: „Diese Forderung kann man theologisch nur schwer untermauern. Die Umgebung von Jesus war männlich, diese Tatsache können wir nicht einfach ändern.“

Friemel zeigt dem Reporter das Borromäum. Eine gründliche Restaurierung hat das Gebäude heller gemacht. Auf dem Weg in den Speisesaal geht man an einer Galerie mit gerahmten Fotografien vorbei. Auf den ersten Blick sehen sie aus wie eine Schulklasse mit ihrem Lehrer, und der Vergleich ist nicht weit hergeholt: Die Bilder zeigen den jeweiligen Weihejahrgang mit dem amtierenden Bischof.

Nach dem Krieg waren es stattliche Jahrgänge an neuen Priestern. Mit jedem weiteren Jahr werden es weniger. Die Kurve flacht ab. Auch das Foto vom Jahrgang 2021 steckt bereits im Rahmen: Einem einzigen Kandidaten wurde von Stephan Burger die Hand aufgelegt.

Theologen-WG ist eine gute Adresse

Auch deshalb sind viele der Zimmer im Borromäum an Nicht-Theologen und Flüchtlinge vermietet. Die Buden unter dem Dach sind begehrt. Eine Dachterrasse mit Münster-Blick rundet das Ganze ab. Rein wohnungstechnisch ist diese Theologen-WG eine gute Adresse.

Auch Matthias Friemel dürfte der Einzige sein, der sich vor dem Erzbischof auf den Boden wirft, bevor er geweiht wird. Seine Mitstreiter sind jünger oder sie gehören anderen Diözesen an. In seinem Jahrgang sind es zwar vier Männer, doch gehört einer nach Basel und zwei nach Südkorea. Also bleibt nur er.

Friemel nimmt es gelassen. „Natürlich mache ich mir meine Gedanken“, sagt er. Doch sei seine Zuversicht nicht zu erschüttern. Er ist überzeugt, dass sein Weg stimmt. Auf die Statistik setze er nicht: „Dem Negativen will ich etwas Positives entgegensetzen.“

Aus den Enkelkindern wird wohl nichts

Aus einer anderen Ecke kommt Alexandros Johannes Leonhard. Der Überlinger könnte noch als Abiturient durchgehen, so jung wirkt er. Der 20-Jährige lebt noch nicht lange im Borromäum und hat doch schon einiges erlebt. Er wechselte von der evangelischen zur katholischen Kirche und startete dort durch: Konversion, Studium, Weihe.

Beim Mittagessen entspinnt sich eine Konversation über die Eigenschaften Gottes. Leonhard fragt, Friemel antwortet. Zwischen Omelette und Salat geht es um die Unbegreifbarkeit Gottes. Der Subregens hält sich heraus und betrachtet ein Salatblatt.

Warum tritt Leonhard in den Dienst der Kirche ein, deren Ansehen am gefühlten Tiefpunkt angekommen ist? Er sagt: „Gerade jetzt brauchen wir Menschen, die für andere da sind. Wir brauchen Priester.“ Seine Familie unterstützt ihn auf seinem Weg. Seine Mutter war allerdings überrascht, als sie von seinen Plänen erfuhr. „Sie hofft noch immer auf Enkelkinder“, bemerkt er schmunzelnd.