„Buonasera“, sagte der frisch gewählte Papst an jenem März-Abend im Jahr 2013. „Fratelli e sorelle, buonasera!“ Brüder und Schwestern, guten Abend. Jener alltägliche Gruß unmittelbar nach dem Konklave bringt auf der Stelle einen neuen Ton in die römisch-katholische Kirche.

Um 19.07 Uhr war weißer Rauch aus dem Schornstein der Sixtinischen Kapelle in den Himmel aufgestiegen. „Betet für mich“, sagte der neue Papst wenig später auf dem Balkon des Petersdoms. Der Umgang mit den Menschen, der simple Ton, das war die große Gabe von Papst Franziskus.

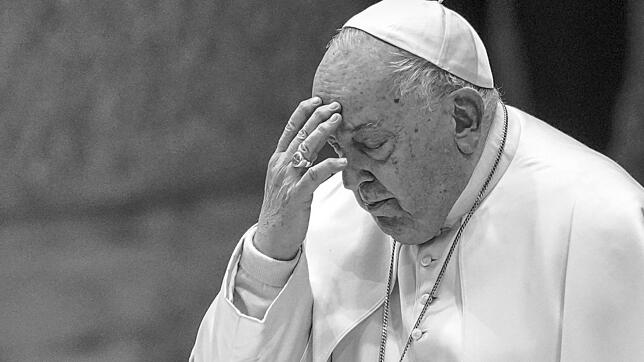

Einen „Menschenfischer“, einen „Menschenfänger“ nannten ihn manche. Am Ostermontag 2025 ist der Argentinier Jorge Mario Bergoglio im Alter von 88 Jahren in Rom gestorben.

Natürlich ist das Bild vom Menschenfischer nur die eine Hälfte der Wahrheit. Man muss nur die von Franziskus geschassten deutschen Bischöfe Gerhard Ludwig Müller, den früheren Chef der Glaubenskongregation oder Georg Gänswein, einst Präfekt des Päpstlichen Hauses und Sekretär von Benedikt XVI. fragen. Beide fühlten sich, wie manch‘ anderer im Vatikan, von Franziskus bloßgestellt, gedemütigt, erniedrigt. Aber das breite Kirchenvolk mochte diesen Papst. Weil er redete, wie ihm der Schnabel gewachsen war.

Papst Franziskus ist tot: Seine Amtszeit bedeutete einen Paradigmenwechsel

Franziskus war ein Populist auf dem Stuhl Petri, das kann man so sagen. Er sagte, was er und wie er es wollte. „Tanta speranza!“ (Viel Hoffnung!), diese Worte vertraute er dem Autor dieses Textes an, als der ihn während einer Audienz einmal nach einer Botschaft an die Leser zuhause fragte. Jene Hoffnung war auch das Motto des Heiligen Jahres 2025.

In seiner Rangordnung kam erst seine Intuition, das ohne Umschweife gesprochene Wort – und viel später die Institution, also Lehramt, Tradition und Form. Insofern bedeutete seine Amtszeit einen Paradigmenwechsel. Weg von der Dogmatik, hin zu den Menschen.

Man konnte das in vielen Etappen des Pontifikats beobachten. Da wurden vor den Familiensynoden 2014 und 2015 plötzlich die Menschen in den Diözesen nach ihrer Meinung gefragt. Diese Gedanken gingen in die Vorbereitungspapiere für die Bischofstreffen ein, auf deren Grundlage die Bischöfe diskutierten.

Bei der Weltsynode 2023 und 2024 zu mehr Teilhabe innerhalb der Kirche, bekamen erstmals auch Frauen ein Stimmrecht. Aber Frauen weihen, das war auch Franziskus zu viel der Reform. Die Frage der Weihe von Diakoninnen lagerte er schlicht in Kommissionen aus. Immerhin: Im Jahr 2025 standen dank Franziskus zwei Frauen an der Spitze von Vatikan-Behörden.

Gemeinsames Schreiten

Franziskus wollte Öffnungen, aber nicht um jeden Preis. Die deutschen Katholiken bissen sich mit ihrem Synodalen Sonderweg die Zähne an Franziskus aus. Dessen Devise lautete: Die Weltkirche muss gemeinsam voranschreiten, sonst bricht sie auseinander. Wenn er von einem Schritt fest überzeugt war, peitschte er ihn notfalls auch per Fußnote durch. So geschehen im postsynodalen Schreiben Amoris Laetitia von 2016, in dem der Papst de facto wiederverheiratete Geschiedene zur Kommunion zuließ.

Was Nicht-Katholiken wie eine Nuance anmuten musste, stellte einen Affront für die katholische Tradition dar. Jahrzehntelang hatte es ideologische Grabenkämpfe zu dem Thema gegeben. Dogmatisch gesehen befand sich in „schwerer Sünde“, wer das göttliche Ehe-Band löste und standesamtlich eine neue Partnerschaft einging. Der Zugang zu den Sakramenten blieb diesen armen Sündern verwehrt, auch wenn mancher Pfarrer längst ein Auge zudrückte.

„Eine verbeulte Kirche“

Zu denken ist auch an den Überraschungs-Coup Ende 2023, als der Papst in „Fiducia supplicans“ verfügte, auch gleichgeschlechtliche Paare könnten Segen empfangen. Zu Ratzinger-Zeiten war das ein undenkbarer Schritt. Eine Kirche, die den Menschen näher steht, wollte der Papst aus Argentinien.

An die „existenziellen Peripherien“ gehen sollte sie, ein „Feldlazarett“ sein. Unvergessen der Satz: „Mir ist eine verbeulte Kirche, die verletzt und beschmutzt ist, weil sie auf die Straßen hinaus gegangen ist, lieber als eine Kirche, die aufgrund ihrer Verschlossenheit und Bequemlichkeit krank ist.“ Die Kirche in Bewegung, vielleicht kann man so die Franziskus-Jahre umschreiben.

Den jahrzehntelang streng geordneten Ratzinger- und Wojtyla-Kosmos schüttelte der Argentinier jedenfalls gehörig durch. „Seht selbst“, sagte er zu gemischt konfessionellen Paaren, die gemeinsam zur Kommunion gehen wollten, auch das war für Erzkatholiken ein Tabu. „Hagamos lìo“, lasst uns Unruhe stiften. Dieser Franziskus-Satz, ausgesprochen noch als Erzbischof von Buenos Aires, war bis zum Schluss das wahre Programm des Pontifikats.

Die Massen sprangen wie verrückt an auf Jorge Bergoglio. Beim Weltjugendttag in Rio de Janeiro 2013 wurde der Wagen des ersten Lateinamerikaners als Papst von den Massen blockiert. Wie ein Rockstar beglückte Franziskus die Brasilianer. Auf der ersten fliegenden Pressekonferenz redete sich Franziskus dann erstmals in die Herzen der liberalen Welt: Wer sei er, um über die homosexuelle Orientierung eines Menschen zu urteilen, fragte er rhetorisch. Franziskus galt fortan als Großreformer. Zwangsläufig musste er die Erwartungen enttäuschen.

Die Reformer in der katholischen Kirche setzten enorme Hoffnungen in jenen Mann, der, wie er selbst sagte, als Argentinier „fast wie vom anderen Ende der Welt“ nach Rom gekommen war. Franziskus war nicht wie sein Vorgänger Benedikt XVI. ein Mann der Kurie, er war auch kein Europäer, sondern ein südamerikanischer, von der Befreiungstheologie geprägter Jesuit. Der erste Ordensmann auf dem Stuhl Petri. „Unterscheidung“ war das jesuitische Schlagwort, mit dem Franziskus fortan Maß anlegte. Es meint ein Abwägen mit Horchen auf die innere Stimme.

„Die Zeit ist mehr wert als der Raum“, so lautete eine weitere Devise Bergoglios, die bedeutete, dass feste Vorstellungen und Überzeugungen immer an ihrer Machbarkeit und an der Realität zu messen waren. Die Reformkatholiken freilich erwarteten, dass hier einer endlich die katholische Kirche umkrempelte.

Ein Rätsel, ein Ärgernis

Franziskus hatte andere Pläne, er verfolgte das Machbare, nicht das Gewünschte. Und wurde zunehmend unbeliebter, bei Reformern wie bei Konservativen. Die beschuldigten ihn, machtpolitisch autoritär und theologisch willkürlich vorzugehen. Den Liberalen wurde er zum Rätsel und dann immer mehr zum Ärgernis.

Dass der Papst zunächst Bischofskonferenzen „eine gewisse Lehrautorität“ versprach, aber später den synodalen Reformweg in Deutschland ausbremste, verstanden die meisten nicht. Lockere Sprüche („Wir haben schon eine gute evangelische Kirche in Deutschland“) wurden zum Bumerang. Als bei der Amazoniensynode 2019 die Frage anstand, ob in Ausnahmefällen auch verheiratete Diakone zu Priestern geweiht werden dürften, entschied sich Franziskus dagegen.

Die Bischöfe hatten die viri probati und damit den Abschied vom Pflichtzölibat hingegen gefordert. Franziskus unterschied: Die Realität zeigte zu große Widerstände. Nach seiner Ansicht drohte die Kirche an einer so umstrittenen Entscheidung zu zerbrechen. Die Zeit war nicht reif. Das war es ihm, der selbst natürlich auch wegwollte vom Pflichtzölibat, nicht wert.

Franziskus war nicht nur dem Fortschritt zugewandt. Er hielt in vielen Punkten an der Tradition fest, setzte sich wie seine Vorgänger vehement gegen Abtreibung ein, schimpfte gegen die Ehe für alle, war in Buenos Aires einerseits als „Kardinal der Armen“ bekannt, aber auch als „harter Hund“. An der „Gender-Ideologie“ ließ er kein gutes Haar. Dass er in Rom dann die umstrittenen Themen anfasste, weckte einen Frühlingswind, der im Laufe der Jahre immer lauer wurde. Franziskus zeigte vor allem, dass er Pragmatiker war.

Erfolge im Finanzbereich

Großen Erfolg hatte er bei der Reform der Kurie. Er beendete das krude Finanzgebaren der Vatikanbank, schuf neue, nachhaltige Finanzstrukturen mit unabhängigen Kontrolleuren und räumte in der Verwaltung auf. Sogar ein Kardinal, der Gelder veruntreut hatte, musste gehen.

Im Juli 2023 besetzte er sogar die Glaubenskongregation, die vermeintlich letzte Bastion des Konservativismus, mit einem seiner Leute. Ihr neuer Chef, Erzbischof Victor Manuel Fernandez, ist der Franziskus am nächsten stehende Theologe und den Konservativen wegen seiner dogmatischen Flexibilität ein Dorn im Auge.

Wenn es um Disziplin ging, konnte Franziskus hart durchgreifen. Den aufmüpfigen Ratzinger-Sekretär Georg Gänswein schickte er zu dessen Verzweiflung erst lange ohne Aufgabe in seine badische Heimat zurück, bevor er ihn im Sommer 2024 zum Nuntius im Baltikum ernannte. Demütigungen würden zuweilen guttun, soll Franziskus Gänswein gesagt haben.

Beim Missbrauch stand er teils auf der falschen Seite

Scharfe Kritik brachte Franziskus sein Handeln bei der Aufarbeitung der Missbrauchsfälle in der Kirche ein. Immer wieder schlug er sich auf die falsche Seite. Einmal auf die der vertuschenden chilenischen Bischöfe, ein andermal auf die des Serientäters Kardinal Theodore McCarrick oder auf die seines argentinischen Freundes Bischof Gustavo Zanchetta.

Kritisiert wurde auch seine Untätigkeit in der Causa Woelki. Erst nach einem mühsamen Lernprozess stellte Franziskus die Interessen der Opfer ins Zentrum. Die Aufarbeitung dieses dunkelsten aller Flecken ist nach seinem Pontifikat noch lange nicht beendet.

Was bleiben wird, sind die erste päpstliche Umweltentzyklika Laudato Si über die Bewahrung der Schöpfung, ein Mahnruf angesichts des Klimawandels. Auch Bergoglios radikale Wirtschaftskritik („Diese Wirtschaft tötet“) hat Maßstäbe gesetzt, die viele für überzogen hielten. Die letzten Lebensmonate des Papstes waren von Krankheit geprägt.

Nun folgt die Sedisvakanz, das Konklave und das Ringen um einen neuen Papst. Das Kardinalskollegium hat Franziskus in seiner Amtszeit mit rund 80 Prozent aller Ernennungen wesentlich geprägt. Gut möglich, dass auch sein Nachfolger wieder „vom anderen Ende der Welt“ stammen wird.