Mit Plakaten zu Wahlzeiten ist das so eine Sache. Im besten Fall bleiben ihre Botschaften zumindest im Gedächtnis. Im wahrscheinlicheren muss man sich über die Idee dahinter wundern. Siehe Bundestagswahlkampf in Deutschland. Blickt man auf aktuelle Motive in der Schweiz, bekommt man es mit der Angst zu tun. „Kinder auf Bestellung?“, wird da in dicken Lettern gefragt. Ein schreiendes Baby mit Clip am Ohr weist auf Bestell- und Lieferdatum hin.

Es ist nicht das einzige Motiv in dieser Richtung. Andere zeigen traurige Kinder, wahlweise wegen fehlender Mama oder Papa. Optisch erinnern sie an die Warnhinweise auf Zigarettenschachteln. Als Gegenstück strahlt auf einem weiteren eine glückliche Familie entgegen: zwei Mädchen, zwei Jungen, Frau und Mann.

Mehrheit der Schweizer befürwortet laut Umfragen Ehe für alle

Es muss schon genau hingeschaut werden, ehe klar ist, worum es den Urhebern geht. Sie rufen die Bürger auf, am 26. September gegen die Ehe für alle zu stimmen.

Dass eine Mehrheit der Eidgenossen das tut, scheint unwahrscheinlich. Letzten Umfragen zufolge befürworten knapp zwei Drittel, dass auch gleichgeschlechtliche Paare heiraten dürfen. 2020 hatte das Schweizer Parlament das Gesetz bereits geändert, das Referendum jetzt will es wieder kippen.

„Kampagne spielt mit Ängsten und angeblichen Gefahren für Kinder“

„Ich empfinde die Kampagnen der Gegner als sehr verletzend“, sagt Annabelle Dähler in ihrer Wohnung in Amriswil, einer Gemeinde zwischen Konstanz und Winterthur. Ihr Frau Nicole sitzt neben ihr und nickt. Sie hätte immer gerne eigene Kinder gehabt, erklärt sie. Als lesbische Frau hätte man sich diese Frage aber gar nie ernsthaft gestellt. Inzwischen, mit 41 Jahren sei es für sie nicht mehr der richtige Zeitpunkt.

Ihre fünf Jahre jüngere Partnerin ärgert sich über den Ton der Kampagne: „Da wird bewusst mit falschen Ängsten gespielt, mit angeblichen Gefahren für Kinder, die es gar nicht gibt“, sagt Annabelle Dähler. „Dass sich die Gegner so auf Kinder konzentrieren, liegt daran, dass es ein gutes Argument ist, um ihre Homophobie nicht preisgeben zu müssen.“

„Kind braucht Vater und Mutter“

Für Daniel Frischknecht, einer von drei Vorsitzenden der Gegner-Kampagne, ist dagegen völlig klar, „dass ein Kind für eine gesunde und stabile Entwicklung Vater und Mutter braucht“. Der Romanshorner ist Präsident der christlichen und streng-konservativen Eidgenössischen Demokratischen Union (EDU).

Er ist nicht nur als Politiker, sondern auch als Psychologe überzeugt: „Diese Möglichkeit wird ihnen durch das neue Gesetz systematisch und nicht durch unglückliche Lebensumstände bereits von vornherein verwehrt.“ Im Umkehrschluss sollten auch künftig nur heterosexuelle Paare heiraten dürfen. „Weil dies die einzige Konstellation ist, aus der Kinder hervorgehen können“, begründet Frischknecht. Als Alternative für Homosexuelle reicht aus seiner Warte die eingetragene Partnerschaft, wie es sie seit 2007 gibt.

Frau und Frau oder doch eingetragene Partnerinnen?

So sind auch Annabelle und Nicole Dähler keine Ehefrauen. Auch wenn auf dem Esstisch vor ihnen ein Fotobuch den Eindruck einer Hochzeit Anfang 2021 vermittelt. Für den Antrag lockte Annabelle Nicole per Schnitzeljagd durch deren Heimatstadt Biel. Nicoles beste Freundin half mit, am Ende wartete Annabelle überraschend auf den Knien, zuvor hielt die 36-Jährige bei Nicoles Mutter um die Hand an. „Alles sehr romantisch“, erinnern sich die Frauen.

Trotzdem und obwohl sie Nachnamen und die Wohnung teilen: Sie sind eingetragene Partnerinnen. Das soll auch so bleiben, finden Menschen wie der Romanshorner EDU-Politiker Daniel Frischknecht.

Bisher keine Adoption für homosexuelle Paare möglich

Tatsächlich bestimmt das Heiraten die Diskussionen um die Ehe für alle kaum. Gestritten wird, ob gleichgeschlechtliche Paare Kinder adoptieren oder per Samenspende zeugen dürfen. Ersteres ist bei einer eingetragenen Partnerschaft nicht vorgesehen. Zugang zu einer Schweizer Samenbank haben lesbische Paare ebenfalls nicht und müssen dafür ins Ausland.

Annabelle und Nicole Dähler halten daher die Ehe für alle sowohl „aus symbolischen wie aus rechtlichen Gründen“ für bedeutend. Obwohl beide „megaoffen“ mit ihrer Liebe zueinander umgehen, sind sie etwas aufgeregt während des Gesprächs. Tags darauf werden sie in Zürich die größte Pride-Parade des Landes anführen, um dort gemeinsam mit Zehntausenden Teilnehmenden für das Recht auf Ehe für alle zu demonstrieren.

Outing bei der Angabe des Personenstands

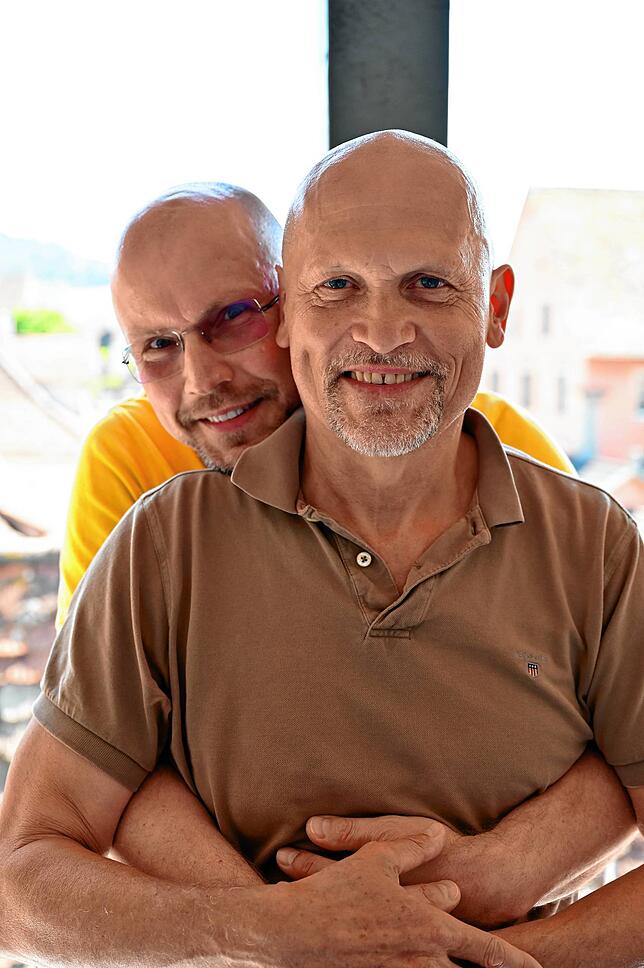

Ortswechsel zu Peter Leu und Alois Carnier, hinein in eine Altbauwohnung mitten in Schaffhausen. Auch sie leben in einer eingetragenen Partnerschaft zusammen. Auch sie engagieren sich für die Ehe für alle. Kommt sie, würden die beiden Männer heiraten.

„Auch wenn es nur noch ein formaler Akt wäre und für uns persönlich rechtlich keinen großen Unterschied macht“, sagt Carnier. Ein Vorteil: Sie würden sich nicht jedes mal outen müssen, wenn sie als Personenstand „eingetragene Partnerschaft“ angeben, beispielsweise im Lebenslauf oder bei Behördengängen.

Bei einer möglichen Eheschließung ginge es den Männern aber darum, ein Zeichen zu setzen. „Dafür, dass die homosexuelle Beziehung gleichwertig zur heterosexuellen ist“, erklärt Peter Leu. Eine Adoption käme für sie nicht mehr infrage.

„Meine Tochter warf mir vor, wegen Sex alles hinzuwerfen“

Vater ist Leu sowieso schon. Er hat zwei erwachsene Töchter. „Vor allem für die jüngere war das schwierig“, erinnert er sich an sein Outing im gesetzteren Alter. „Sie warf mir vor, wegen Sex mit einem Mann alles hinzuwerfen“, sagt er. 30 Jahre war er mit ihrer Mutter zusammen, einen Großteil davon verheiratet. Seine Frau wusste von seiner Liebe zu Männern, ausleben konnte er sie nicht.

„In meiner Generation dachte man noch viel mehr als heute: ‚Ach, das geht schon wieder vorbei, das ist sicher nur eine Phase‘“, sagt Leu. War es nicht, und inzwischen lebt er seit Jahren glücklich als schwuler Mann mit Alois Carnier. Längst werde der neue Mann an Peter Leus Seite von den Töchtern seines Partners akzeptiert.

Wie selbstverständlich ist Homosexualität heute?

Akzeptanz. Carnier erinnert sich bei dem Begriff an ein Erlebnis während eines Berlin-Besuchs in den später 80er-Jahren. In einer U-Bahn pöbelte ihn und seinen damaligen Freund eine Gruppe Skinheads an. Er sei aufgestanden, habe zurück gebrüllt. „Ich glaube, wäre ich nicht in die Offensive gegangen, wäre das übler für uns ausgegangen, so sind sie einfach ausgestiegen“, sagt Carnier. „Wahrscheinlich half meine Statur auch ein bisschen“, fügt er lächelnd dazu. Alois Carnier ist ein bulliger Typ, 1,90 Meter groß.

Traurige Vergangenheit? Wahrscheinlich. Auch Annabelle Dähler aus Amriswil sagt, heute sei die Gesellschaft viel diverser und weiter. Völlig selbstverständlich ist gleichgeschlechtliche Liebe aber auch im Jahr 2021 nicht, von anderen Formen der Beziehung ganz abgesehen.

„Fragen Sie beim Essstäbchen auch, was davon die Gabel ist?“

Ein Beispiel: Die gerne gestellte Frage, wer denn nun den weiblichen und wer den männlichen Part einnehme. Die Dählers haben eine gute Gegenfrage: Fragen Sie im chinesischen Restaurant auch, welches Essstäbchen die Gabel und welches das Messer ist?

Klingt absurd und lustig. Die ernste Wahrheit in Sachen Gleichberechtigung: Bei der Ehe für alle ist die Schweiz im europäischen Vergleich spät dran, noch später als Deutschland, wo man sich lange schwer tat, sie zuzulassen.

Die Schweiz zwischen Tradition und Weltoffenheit

„Ich glaube manchmal, die Schweiz hat es noch nicht geschafft, ihre Tradition zu bewahren und trotzdem mit der Welt gehen zu können“, sagt Annabelle Dähler. „Für ungeduldige Menschen ist unser System und unser Land wohl nicht immer etwas“, findet auch Alois Carnier und grinst.

Nun deutet sehr viel darauf hin, dass sich die Schweiz nach dem 26. September bei der Öffnung der Ehe einreiht. Alles andere als eine Niederlage der Gegner wäre eine große Überraschung. Und auch wenn Daniel Frischknecht vom Lager der Gegner davon ausgeht, dass ein Großteil der Eidgenossen „immer noch gesund ticken“, glaubt er nicht mehr an einen Erfolg des Referendums.

Dafür müsste „ein Wunder geschehen“. Eines, auf das Annabelle und Nicole Dähler ebenso gut verzichten können wie Alois Carnier und Peter Leu.