Die kleinen Dinge erzählen die besten Geschichten. Bei Familie Strohbach liegt so ein kleines Ding auf dem Wohnzimmertisch. Es ist ein abgegriffenes Heftchen mit dem Namen Manja und einem Kindheitsbild. Dieses Mitgliedsbuch weist Manja Strohbach als Mitglied der Jungpioniere (JP) der damaligen DDR aus. Für jeden Monat zahlte sie kleine Wertmarken und klebte sie ein. Ordnung lernt man früh. Manja, damals 11, führte die kleine Kladde mit Fleiß. Bis Frühjahr 1990 sind alle Märkchen korrekt verklebt. Dann nicht mehr. Der Mauerfall kam weiteren Zahlungen zuvor. Ohne DDR keine Pioniere und keine Mitglieder. Das unscheinbare Buch ist stummes Zeugnis eines Staates, der binnen weniger Wochen einstürzte.

Die ehemalige Schülerin und Pionierin Manja Strohbach ist inzwischen 41 Jahre alt. Sie geht nicht mehr in Dresden zur Schule, sondern lebt mit Familie in Konstanz. Die Angestellte ist verheiratet und Mutter zweier Kinder, die selber bei den Jungpionieren sein könnten – wenn es sie noch gäbe.

Wochenappell, immer Montags

Die Strohbachs stehen mit einem Bein in der sächsischen Kindheits-DDR und mit dem anderen Bein im vereinigten Deutschland. Sie weinen dem alten Staat keine Träne nach, sagen aber fast auch: „In der DDR war nicht alles schlecht.“ Und der Sozialismus, das ganze Ideologische?

Jörg Strohbach sagt knapp: „Ich fand die Schule gut, Nur der 1. Mai hat genervt, weil wir immer zur Demonstration mussten.“ Nicht einmal der rituelle Wochenappell am Montag habe gestört. „Da haben wir die Woche begrüßt,“ ergänzt sie.

10 Stunden in der Kita? Kein Problem

Sie stellen klar: Ja, sie leben gerne im Südwesten. Nur die Anti-DDR-Spitzen akzeptieren sie nicht – vor allem von Menschen, die nie im Oststaat wohnten. Manja und ihr Mann Jörg können erfreuliche Beispiele aus ihrer Kindheit aufzählen. Sie loben nicht den Sozialismus, sondern ihren damaligen Alltag. Da ist zum Beispiel die viel zitierte Kinderbetreuung. Ab sieben Uhr morgens konnten die Kleinen in der Dresdner Kita abgegeben werden und blieben dort bis zu 10 Stunden.

Die Mütter arbeiteten derweil. Frauenarbeit war normal. Unnormal war es, dass eine Frau zu Hause blieb und sich ausschließlich dem Haushalt widmete. Frau Strohbach staunte nicht schlecht, als sie in den Westen kam und die Ganztagsbetreuung buchstäblich in den Kinderschuhen stand. Dieses Thema wenigstens hatte die DDR längst abgeräumt. Und im Westen? Mühsames Suchen von geeigneten Plätzen für die Sprösslinge.

Beruflich haben die beiden ihren Platz gefunden. Jörg Strohbachs Eltern führten bereits vor der Wende ein Sanitär-Geschäft. Anfang der Nullerjahre wagte er den Sprung, der junge Sanitär-meister heuerte bei einer Konstanzer Firma an. Heute ist er dort Prokurist und rundum zufrieden.

Und privat? Die beiden leben mit Sohn und Tochter in einem Stadtteil von Konstanz, der Garten wurde eben frisch angelegt. Pflanzen kann man ziehen und gießen, Freundschaft nicht ohne Weiteres. „Privat ist es hier nicht einfach,“ sagt Jörg Strohbach. Die geborenen Sachsen erleben die Menschen im Südwesten als etwas schwerfällig. Spontan verfallen beide ins Schwärmen. Sozialismus hin oder her, aber die Menschen waren dort einfacher. „In der DDR gab es keine verschlossenen Türen. Man fand leicht Kontakt,“ berichtet er.

Einfach mal Klingeln beim Nachbarn

Das hat auch mit dem Telefon zu tun. In Honeckers Staat gab es kaum private Apparate. Wer etwas erfahren wollte, wanderte zum Nachbarn. Er musste. Man besuchte sich ohne Anmeldung – heute undenkbar. Ohne intensiven digitalen vorherigen Austausch wird man heute an keiner bekannten Haustür mehr klingeln. Ohne App kein Plausch. Ein Verlust an Nähe. Diese alte Vertrautheit vermissen beide.

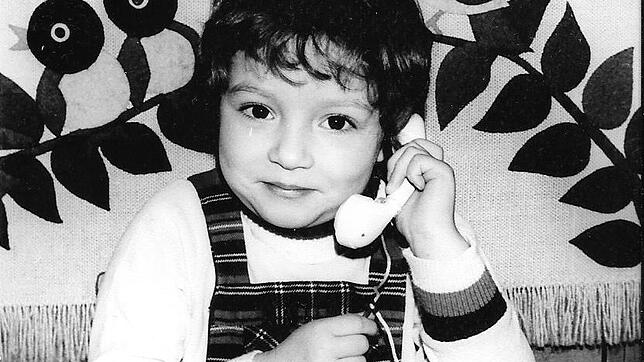

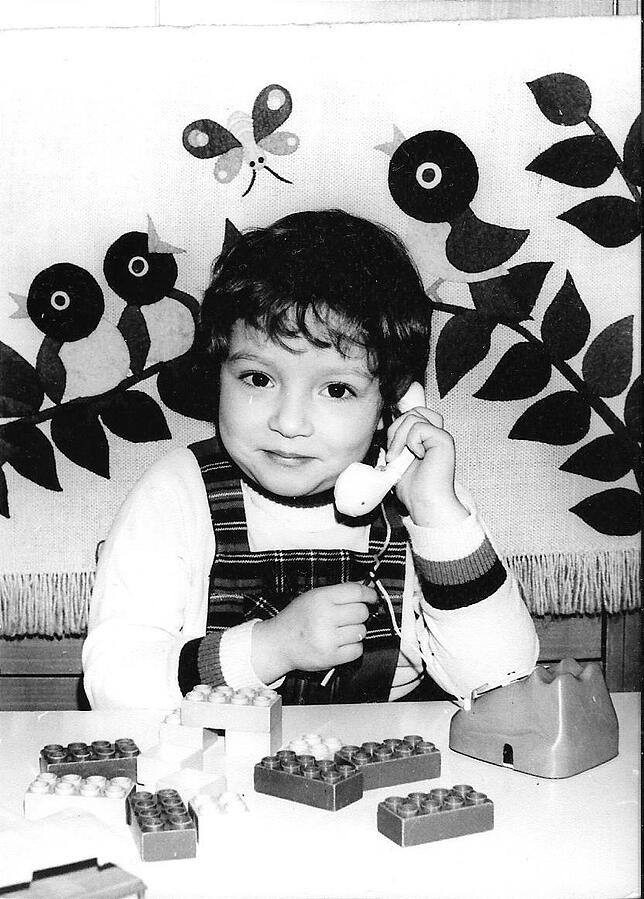

Weil es so wenig echte Telefone gab, standen um so mehr Spielzeugtelefone in den Kinderzimmern. Von Manja und Jörg gibt es Kinderbilder, auf denen sie einen kleinen Hörer ans Ohr halten und dabei lächeln. Sie spielen Telefonisten. Ihre kleine Welt überspielt den realen Mangel. Richtige Telefone gab es im Haushalt von Manjas Eltern erst nach der Wende. Das war 1996.

Manja war 18 Jahre alt, als die Sprechgeräte Einzug hielten. Jörg steuert noch eine interessante Erfahrung bei. Sein Vater, auch er Installateur, baute in der DDR ein eigenes Haus. „Ich kann mich gut erinnern. Mein Vater hat sich um halb 5 morgens am Betonwerk angestellt“, berichtet der Sohn schmunzelnd. Das Material war knapp, Personal war dagegen genug da. „Heute ist es umgekehrt“, stellt er im Ost-West-Vergleich fest. „Material ist immer da, aber wir haben kein Fachpersonal.“

Überhaupt, der Überfluss. Beide kämpfen auf ihre Weise gegen das Wegwerfen von brauchbaren Dingen oder Nahrung. Auch da waren die Kinderjahre im Osten eine Lehre fürs Leben. Eine gute Lehre. „Wenn man Mangel erlebt hat, geht man mit den Dingen anders um“, berichtet Manja Strohbach. Und Mangel herrschte bis 1989 allenthalben, auch im Raum Dresden. Deshalb wurde wiederverwertet, repariert, geflickt. Die Strohbachs prägt das bis heute, sie sagen: „Bei uns wird nichts weggeworfen“. Die beiden Kinder kriegen ein Vesperbrot mit auf den Schulweg – auch wenn das nicht so angesagt ist wie der schnelle Besuch beim Bäcker. Doch da halten Prinzipien des Brot- und Buttersozialismus: Über ein Vesper nach Hausmacherart geht nichts.

2001 haben sie geheiratet. Das war in Reinhardsgrimma in der Sächsischen Schweiz. Wir blättern die Hochzeitsbilder durch. Sie im weißen Kleid, er im schwarzen Anzug. Im Hintergrund ein Park, ein Schloss, eine Hochzeitstorte. Heirat im Osten, obwohl sie schon in der anderen Ecke des vereinigten Deutschlands wohnten.

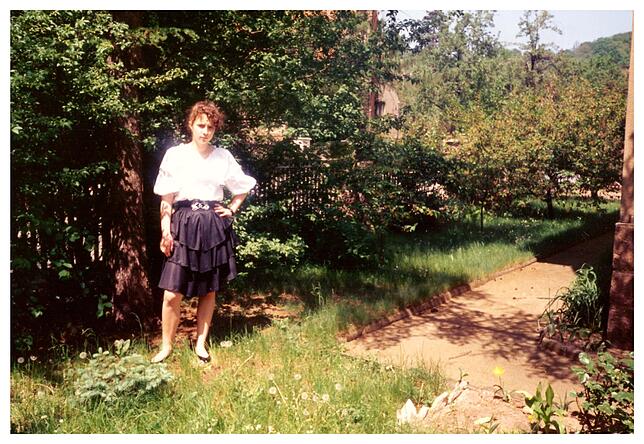

Familienfeste sind wiederholte Kindheit. Einer der höchsten Festtage war die Einschulung, bestätigen beide mit leuchtenden Augen. „Der Schulanfang war ein großes Fest. Ich verstehe nicht, dass er im Westen so klein gehalten wurde,“ sagt sie. Dann kramt das Ehepaar die Bilder aus den 80er-Jahren aus einer Kassette. Jede Menge Verwandtschaft reiste zur Einschulung an. Die Mutter im neuen Rüschenkleid, Vater im Anzug. Dem Westdeutschen gehen die Augen über vor retrospektivem Neid: Manja hält 12 Schultüten in ihren Armen. Alles ihre Tüten. Das frischgebackene Schulkind wurde mit Wohltaten und Zuckertüten überschüttet. Die Einschulung war der erste Schritt in die Erwachsenenwelt – eine Initiation.

Feste des Übergangs. Erst Kind, dann Jugendlicher, dann erwachsen

Ein Stück weit waren diese Übergangsfeste auch Ersatz für verstoßene religiöse Anlässe. Die Staatspartei SED drängte die Kirchen stückweise zurück, deren Feste traten in den Hintergrund. Erstkommunion, Firmung, Konfirmation, kirchliche Trauung – da musste man schon Glaubensmut aufbringen, um trotz Nachteilen am Ball und in der Gemeinde zu bleiben.

Eines der erfolgreichsten Feste war die Jugendweihe. Manja Strohbach hat beste Erinnerungen daran. Und sie bedauert, dass man diese Zeremonie in der Bundesrepublik immer ablehnend ansieht. „Leider gibt es die Jugendweihe im Westen nicht,“ sagt sie. Sie betrachtet das als Vakuum und schwärmt von der schönen Feier damals. Für sie war das 1992, also bereits im vereinten Deutschland, aber noch mit der DDR-Tradition der Jugendweihe. Das sind ihre Erinnerungen, die wie gemeißelt sind, begleitet von zahlreichen Fotos. Sie erlebten die Jugendweihe als Wertschätzung ihrer Person.

Zur Religion haben beide Strohbachs keinen Bezug. Als sie nach Baden-Württemberg kamen, entdeckten sie schnell, dass die beiden Kirchen hier ganz anders präsent sind als im religiös ausgelaugten Osten. Prozessionen, Patrozinien, Feiertage – in Baden gehört das noch in den Jahreskalender. „Ich habe dazu keinen Bezug“, sagt er. Doch schicken sie die beiden Kinder in den evangelischen Religionsunterricht. Sohn und Tochter sollen eines Tages selbst entscheiden, woran sie glauben.

Das ist dann ihre Freiheit.

Jugendweihe

Die Jugendweihe ist ein Schwellenfest: Sie steht für den Übergang von der Jugend ins Erwachsenenalter. Ihre Blütezeit erlebte sie in der Weimarer Republik, getragen wurde sie von freireligiösen Vereinen, die sich damit bewusst von kirchlichen Festen wie Konfirmation oder Firmung abgrenzten. In der DDR wurde die Jugendweihe übernommen und von der Partei zunehmend für ihre Zwecke vereinnahmt. Die Teilnahme daran wurde erwartet. (sk)