Ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe, als Günther Schabowskis verunglückte Pressekonferenz den DDR-Bürgern die Reisefreiheit bescherte.

Vermutlich aber befand ich mich am Abend dieses 9. November 1989 im Volleyball-Training, denn das größte Ereignis der jüngeren deutschen Geschichte ereignete sich an einem Donnerstag.

Beim Mauerfall muss ich passen

Anders als der Kanzlerin, die am historischen Abend bekanntlich in der Sauna weilte, hat sich mir der Tag auch im Nachhinein nicht besonders eingeprägt.

Ich weiß, was ich am 11. September 2001 gemacht habe, ich kann mich an den letzten Wahlsieg von Helmut Kohl erinnern – aber beim Mauerfall muss ich passen. Er war mir anscheinend ziemlich egal, wie ich zu meiner Schande gestehen muss.

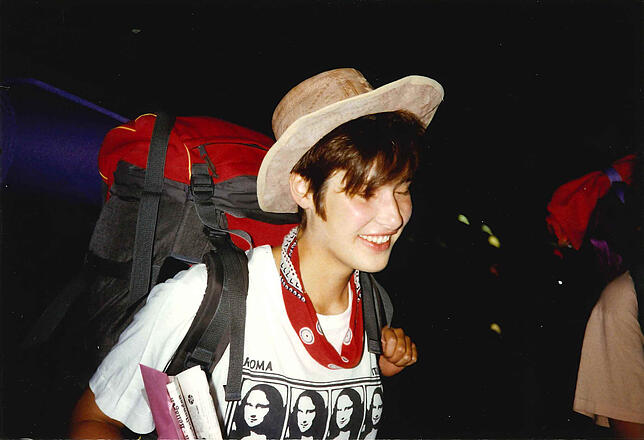

Als Ausrede könnte mein Alter herhalten: Mit 16 hat man andere Dinge im Kopf. Dazu kommt, dass ich keinerlei privaten Bezug hatte zur DDR, keine Ostverwandtschaft.

In meinem kleinen Kosmos in der schwäbischen Provinz kam der Osten nur im Geschichts- oder im Gemeinschaftskundeunterricht vor. Andererseits: Meine Frau Ira war damals ebenfalls 16 – sie lebte in Ost-Berlin und erinnert sich noch ganz genau:

Von Schabowkis Pressekonferenz hatte ich nichts mitbekommen. Ich realisierte die Veränderung in dem Moment, als ich am Morgen in die Schule kam: Einige meiner Mitschüler fehlten. Es hieß, sie seien in der Nacht noch in den Westen gefahren.

Zum später an diesem Tag stattfindenden PA-Unterricht tauchten sie wieder auf. PA stand für produktive Arbeit. Und das bedeutete nichts anderes, als dass Schüler in einem Betrieb arbeiteten. Bei uns war es das Wohnungsbaukombinat. Meine Klassenkameraden kamen dann mit den ersten im Westen gekauften Dingen an. Der Eindruck war surreal, ich konnte es nicht wirklich glauben. Gleichzeitig beschlich mich eine Ahnung, dass dies der Beginn einer großen Veränderung war.

Als ich 15 Jahre später meine heutige Lebenspartnerin kennenlernte, fiel mir erst auf, wie wenig ich von der DDR mitbekommen hatte. Sie hingegen hatte immer auch nach Westen geschaut.

„Wetten, dass...?“ verbindet

Via Fernseher: Nachrichten, Vorabendserien, Werbung. So kommt es, dass wir, obwohl in verschiedenen Welten großgeworden – ich auf der Ostalb, sie in Ost-Berlin- , dennoch über gemeinsame Kindheitserinnerungen verfügen.

Wie das? Ich sag nur: Wetten, dass! Das samstagabendliche Fernsehritual hat sich in Ost und West kaum unterschieden: Frisch gebadet saßen wir mit der gesamten Familie vor der Flimmerkiste. Im Osten gab‘s Keulchen (das sind Hähnchenschlegel), bei mir eher Chips.

Als gut Werbe-geeichte Kinder der 80er-Jahre, als die Spots im Fernsehen gefühlt Jahrzehnte am Stück ausgestrahlt wurden, denken wir heute bei wütenden alten Männern mit Kirschbäumen im Garten simultan an Allianz-Versicherungen („hoffentlich Allianz-versichert“), bei Yogurette und Wrigleys Spearmint an ziemlich dämliche Liedchen und bei Geschirrspülmittel natürlich an Miss Tilly.

Der Blick von uns auf den Westen war ein gänzlich anderer als der von dort zu uns. Das wurde auch mir erst nach der Wende bewusst: Für uns hatte das Westfernsehen zum festen Alltag gehört – obwohl es nicht erlaubt war. In der Schule erzählten wir von der letzten „Wetten, dass...?- Sendung“ oder der letzten Folge „Bonanza“ hinter vorgehaltener Hand. Somit war uns vieles auf eine gewisse Art vertraut, wenn auch unerreichbar.

1989 hat sich für mich herzlich wenig verändert. Außer dass ein paar Monate später die erste Ostdeutsche an unsere Schule kam – Jaqueline, Spitzename „Tschacki“ –, blieb auf der Ostalb eigentlich alles beim Alten.

Auch ohne Wende wären die nächsten Jahre meines Lebens mit Abitur und Studium kaum anders verlaufen. Ganz anders bei meiner Frau.

Für die 16-jährige Ira war nichts mehr wie zuvor. Die Ausbildung, die sie nach der Zehnten beginnen wollte – gestrichen, den Ausbildungsbetrieb gab es nicht mehr.

Ihre Eltern verloren ihre Jobs. Das Land und sein politisches System, das sie als Kind und Jugendliche kaum infrage gestellt hatte, hörte binnen weniger Monate auf zu existieren.

Das kleine doofe Ding aus dem Osten

Es war eine sehr ambivalente Situation, denn gleichzeitig stand uns alles offen. Theoretisch hätte mein Abitur an einem der vielen Oberstufenzentren Westberlins machen können und später studieren.

Praktisch konnte ich mir das nicht leisten: Meine Eltern trennten sich und ich musste zu Hause ausziehen. Ich hatte unverschämt großes Glück, dass ich im Sommer 1990 einen der letzten kaufmännischen Ausbildungsplätze eines großen Konzerns in Westberlin ergatterte. Dafür bin ich noch heute dem damaligen Personalleiter unendlich dankbar, der offenbar Mitleid mit mir hatte.

An das Einstellungsgespräch kann ich mich lebhaft erinnern. Und wer weiß, vielleicht war dies der Grundstein für meine berufliche Laufbahn. Heute bin ich selbst Personalleiterin. Die Ausbildung bedeutete für mich einigen Einsatz: Ich pendelte täglich drei Stunden. Schlimmer war für mich jedoch, dass ich anfangs die einzige aus dem Ostteil der Stadt war. Ich empfand mich lange als das kleine doofe Ding aus dem Osten. Wessis konnten sich einfach besser verkaufen. Dabei kochten sie auch nur mit Wasser.

Angesichts der Landtagswahlen von Brandenburg bis Thüringen ist dieser Tage viel über die Traumata zu lesen, die die Nachwendejahre mancher Ost-Seele zufügten.

Die mittlere Generation traf es hart

Inwiefern das wirklich erklären kann, dass jemand sein Kreuz bei der Partei von Björn Höcke macht, lassen wir jetzt mal dahingestellt. Aber den Riss, der sich durch die Leben der Ostdeutschen zieht, kann ich sehr gut nachvollziehen.

Oder eben auch nicht – ich hab‘s ja nicht erlebt. Ich stelle es mir nur dramatisch vor.

Dabei kam man mit 16, 17 sicherlich noch gut weg. Viel härter traf es die mittlere Generation, die mitten im Leben stand und nun noch mal von vorne anfangen musste.

Iras Vater hatte daran bis zu seinem frühen Tod zu knabbern, das war ihm immer anzumerken. Er hat auch ein wenig gefremdelt mit der westdeutschen Schwiegertochter – erstens westdeutsch, zweitens Frau!

Es ist einiges zusammengewachsen

Dass Ost und West überhaupt zu einer Beziehung zusammenfanden, war für meine Ost-Verwandtschaft nicht selbstverständlich. Iras wirklich liebenswerte Oma begrüßte uns beim ersten Treffen mit den Worten „Jetzt bist du also mit einer Wessi zusammen“.

Dass meine Schwiegermutter heute mit einem West-Berliner verheiratet ist und dazu noch in Westberlin lebt – vor 15, 20 Jahren hätte sie das noch für unmöglich gehalten.

Es ist eben doch so einiges zusammengewachsen, allem Gerede von der Mauer in den Köpfen zum Trotz.

Die Vergangenheit lässt man besser ruhen

Ich persönlich habe kräftig aufgeholt, was Ost-Wissen anlangt. Ich bin in der Mecklenburger Seenplatte Kajak gefahren – auch wenn Faltboot stilechter gewesen wäre. Habe auf Rügen und in Zingst auf dem Darß geurlaubt, Dresden, Erfurt und Weimar besucht, den Spreewald und die Oder an der Grenze zu Polen. Ich kenne die Berliner Kleingärtnerszene, den Mauerradweg und die Trostlosigkeit von Marzahn.

Die Verwandtschaft, die ursprünglich aus Thüringen stammt, hat mich in die landestypischen Genüsse eingeführt – darunter natürlich auch Rostbratwurst und Klöße. Ich weiß, dass die Olsen-Bande im Osten zum Kanon der Filme gehörte, die man gesehen haben muss – aber den Humor versteh ich immer noch nicht.

Eine ostdeutsche Band (Keimzeit) ist zu einer meiner Lieblingsbands geworden. Und ich habe natürlich auch Mauer- und Stasimuseum besucht. Apropos: Über den Unrechtsstaat DDR reden wir im Familienkreis selten. Vermutlich weil es unangenehm ist, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen. Also lässt man sie besser ruhen.

So wenig wie meine Frau über den Osten wusste, desto mehr interessierte sie sich dafür. Das half mir gleichzeitig dabei, Dinge zu verarbeiten – und meine ostdeutsche Verklemmtheit. Ich hatte in der DDR keine echten Repressalien erfahren müssen. Die Aufarbeitung des Unrechtsstaates ist bei mir noch nicht abgeschlossen.

Die süßen Säulen ostdeutscher Identität

Apropos Rostbratwurst. Dem Essen wurde hier noch viel zu wenig Beachtung geschenkt. Nachhaltig haben sich die Süßigkeiten aus dem Osten in mein Leben geschlichen: Knusperflocken, Nougat-Stangen und Pralinen von Berggold sind die süßen Säulen der ostdeutschen Identität.

Nur schade, dass man sie in den hiesigen Supermärkten oft vergeblich sucht. Denn dass es sie noch gibt, wo doch fast alles andere aus Kindheit und Jugend verschwunden ist, ist ein Trost, auf den man deshalb umso lieber zurückgreift. Ja, und schmecken tun sie auch.

Man könnte fast meinen, dass es eine Art Verklärung dieser kulinarischen Dinge gibt. Für mich hängt es ganz klar damit zusammen, dass sie einfach so selten zu finden sind. Das macht sie umso begehrenswerter.

Am meisten über DDR-Mentalität habe ich wohl von meiner Frau gelernt, ganz nebenbei. Für sie war es, zum Beispiel, immer selbstverständlich zu arbeiten.

Dass Kinder von Au-pairs und später im Hort betreut wurden, hatte sie selbst nicht anders kennengelernt – erinnert sich bis heute zwar mit Grausen an „Tote Oma“ (Blutwurst) in der Schulkantine, aber findet sonst nichts Schlimmes daran, dass Kinder einen Großteil der Zeit fern von Mama und Papa verbringen. Diese Erziehungsmethode auch im konservativen Ländle durchzuhalten, ist nicht immer einfach.

Für mich war es nach dem Umzug ins Ländle ein großer Schock, wie schwierig sich die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gestaltete. Ich war ganz anderes gewohnt. Eine Mittagspause im Kindergarten? Wo soll ich denn die Kinder unterbringen, wenn ich arbeiten muss? Ganz abgesehen davon, dass ich offenbar die einzige berufstätige Mutter war.

Bisschen West, bisschen Ost zu Weihnachten

In den letzten Jahren hat sich auch im Südwesten einiges getan in Sachen Kitas. Trotzdem sind die Unterschiede zwischen Ost und West nicht eingeebnet.

So ist Weihnachten ist meiner Ost-Verwandtschaft kein christliches Fest. Es ist eine Familienfeier, bei der beschenkt, gut gegessen und getrunken wird. Der Besuch eines Gottesdienstes oder das Singen von Weihnachtsliedern gehört nicht zum Feiertagsprogramm, sehr wohl aber Fernsehen: „Winnetou“ und „Drei Nüsse für Aschenbrödel“ sind Ira und ihrem Bruder heilig.

Es gibt Dinge, an die ich mich nie so richtig gewöhnen werde. Aber wir machen Kompromisse: Sie geht auch mal mit zur Christmette, ich schau mal mit Winnetou. Bisschen West, bisschen Ost.