Der Fluchtversuch von Christa und Peter Gross ist ein Ost-West-Kapitel für sich. Es liest sich wie einer jener Romane, den das Leben besser schreiben kann als ein Thriller-Autor. Im diesem wahren Roman steckt alles, was das Leben süß-sauer-pikant macht: Der Kalte Krieg mit der undurchlässigen Berliner Mauer, zwei unversöhnliche Systeme, zwei Staaten, die dieselbe Sprache sprechen und sich doch nicht verstehen. Und vieles mehr: Große Liebe und ein kleines Auto.

Verschiedene Welten

Christa Feurich und Peter Gross lernten sich 1974 kennen. Beide waren damals Mitte 20, Peter Gross ein charmanter Draufgänger.

Im Tanzcafé „Nord“ in der Ost-Berliner Schönhauser Straße tanzten und flirteten sie. So begann die Freundschaft zwischen den beiden, die aus damals verschiedenen Welten kamen: Er ein gebürtiger Züricher, der als Privatkoch in der Residenz des Schweizer Botschafters in der DDR angestellt war.

Das verschaffte ihm Privilegien und Schutz. Er besaß einen Ausweis, die ihn von lästigen Kontrollen befreite. Und er hatte ein Diplomaten-Kennzeichen (CY) an seinem Mini – ein Auto mit exotischer Ausstrahlung damals.

Junge Frau aus Zittau

Die Frau, die er zwischen Foxtrott und Rumba kennenlernte, entpuppte sich als waschechte DDR-Bürgerin. Christa Feurich war in Zittau aufgewachsen, nachdem ihre Eltern aus Kiel nach Sachsen ausgewandert waren, weil die Versorgung dort nach dem Krieg besser war. Später arbeitet sie in einer Apotheke in Ost-Berlin (“Berlin„) als PTA.

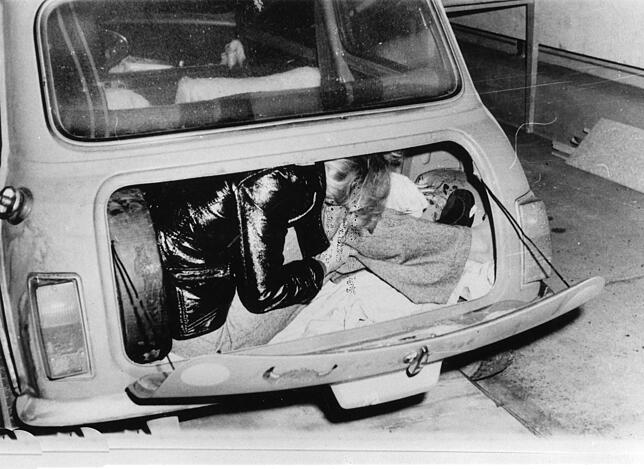

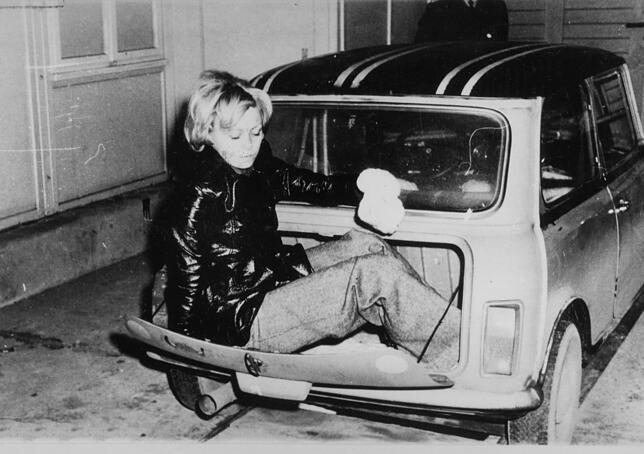

Sie wollte weg, rüber in den Westen. Der Gedanke an Flucht reifte. Der Mini erschien Peter Gross als ideales, da unauffälliges Mittel. Peter Gross versteckte seine Freundin im Kofferraum des Mini. Die 1,67 Meter große Christa musste sich dafür wie ein Taschenmesser zusammenklappen.

Das Ersatzrad hatte Peter entfernt, um den Platz dafür zu schaffen. Zwei Mal hatten sie es probeweise durchgespielt und waren auf den Ku‘damm gefahren und abends zurück. Tadellos.

Bornholmer Brücke

Am 1. Februar 1975 wollten sie endgültig „rübermachen“ und der DDR den Rücken kehren. Aus DDR-Sicht war es Republikflucht und damit ein schweres Vergehen – und moralisch höchst verwerflich, da ein Mensch doch froh sein durfte, wenn er im besseren Deutschland leben darf.

Diesmal hatten sie Pech. Jemand musste sie verraten haben. Der Mini mit Gross am Steuer wurde am Grenzübergang Bornholmer Brücke angehalten und in eine Garage dirigiert.

Dort öffneten die Grenzsoldaten den Kofferraum und zogen die junge Frau heraus. Der ganze Vorgang wurde, wie bei der Stasi üblich, dokumentiert und fotografiert. Man sieht den Bildern an, wie überrascht die beiden waren.

Zwei Denunzianten

Später erst wurde in eines klar: Von zwei Denunzianten (IM) waren sie verpfiffen worden. Von beiden waren sie im Vorfeld der Flucht geschickt in Gespräche verwickelt worden. Dabei hatte vor allem Peter mehr gesagt, als gut war. Als freiheitsliebender Schweizer besaß er nicht die von Kind an eingeübten Mechanismen des Misstrauens und Schweigens.

Sie saßen in der Falle. Der Käfig des DDR-Systems schloss sich. „Es war eindeutig ein Unrecht-Staat“, sagt Christa Gross im Gespräch mit dieser Zeitung. Die Diskussion darüber versteht sie nicht. Als jemand, der mehr als 1100 Tage im Gefängnis saß, kann sie das wohl gut beurteilen. Für nachträgliche Rechtfertigungen und Schönredereien hat sie kein Verständnis. Unrecht bleibt Unrecht.

Viereinhalb Jahre Bautzen

Was DDR-Recht bedeutet, erfuhren sie die beiden am eigenen Leib. Er wurde zu fünf Jahren, sie zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt. Beide saßen in Bautzen ein, dem berüchtigten Gefängnis für die Politischen. Sie wurde in die Küche abkommandiert und konnte ihm von dort aus immer wieder Nachrichten zuspielen.

Fantasievoll deponierte sie ihre Botschaften zum Beispiel in einem Suppennapf. Sie verhielt sich regelkonform, ihr Peter war dagegen wild. „Ein rechter Schweizer lässt sich nicht unterkriegen“, sagt er heute schmunzelnd.

Der Staat in Stiefeln

Der Schalk ist dem 70-Jährigen bis heute anzusehen. Mit den Bautzener Offizieren legte er sich immer wieder an. „Sie sehen aus wie einer von der SS“, sagte er zu einem Oberstleutnant, der sich mit seinen Stiefeln vor ihm aufgebaut hatte. Der Mann schäumte. Öfters kam es zum Handgemenge oder zu Sachbeschädigungen. Nur der Schweizer Pass schützte Gross in gewisser Hinsicht.

Für seinen Widerstand in Bautzen zahlte Gross einen hohen Preis. Er wurde in den Arrest geschickt, das hieß damals: Ein schmaler fensterloser Raum, keine Sitzgelegenheit, WC-Benutzung nur abends und morgens. Das Bett wurde morgens abgeschlagen.

Das Urteil gegen das Liebespaar war politisch motiviert. Davon sind die beiden Rentner bis heute überzeugt. Nach mehr als drei Jahren in Bautzen wurden sie endlich gegen ein Agentenpaar ausgetauscht. 1978 durften sie in die Schweiz ausfliegen, einige Monate später heirateten sie in Basel. Christa Gross sagt im Rückblick: „Die große Liebe hast sich erst im Westen entwickelt.“ Sie hält bis heute.

Und dann in den Hegau

Beruflich fassten sie schnell Fuß. „Mein Ziel war es immer, mit 35 Jahren Direktor zu sein“, sagt der gelernte Koch mit gemütlichem Schweizer Unterton. Sie leiteten eine Raststätte, später bauten sie Geschäfte in Stein am Rhein auf. Den Ruhestand verbringen sie seit einigen Jahren in Deutschland. In Schlatt unter Krähen (bei Singen) leben sie in einer Mietwohnung. „Als Rentner brauchst du deine 5000 Franken im Monat, sonst reicht es nicht“, sagt Gross. Deshalb wohnen sie lieber im Hegau.

Beide nicken. Ja, sie sind zufrieden mit ihrem Leben. Ihre Erinnerungen zwischen Schweizer Botschaft und Bautzen pflegen sie sorgsam. Die Entwicklungen in der ehemaligen DDR verfolgen sie aufmerksam. Christa Gross, die dort aufgewachsen ist, sieht freilich keinen Grund zur übertriebenen Nostalgie. Sie weint dem Land keine Träne nach.

Der Mauerfall 1989 hat beide überrascht. „Ich hätte nie gedacht, dass die DDR zusammenfällt,“ sagt die mittlerweile 71-Jährige. Nur die Erinnerung an verrückte, verliebte und gefährliche Jahre bleibt. In der Schrankwand im Wohnzimmer sind Aktenordner und Fotoalben aufgebaut.

Viele Artikel wurden über die Zwei im Mini bereits geschrieben. In Bautzen erinnern Schautafeln an das ungewöhnliche Paar, das von der DDR als Staatsverbrecher behandelt und im Westen gefeiert wurde. Dabei waren sie doch nur ineinander verliebt. Immerhin, von etwa 20 Kilogramm Akten haben sie sich getrennt. Das war dann doch zuviel. Juristisch ist der Fall erledigt – im Kopf aber wird sie der 1. Februar 1975 wohl bis ans Lebensende begleiten.

Bern forderte alles zurück

Unter den Akten befanden sich auch Fichen (amtliche Schweizer Dokumente). Ein eidgenössisches Departement verlangte nach der Freilassung jeden Franken zurück, den die Schweiz für gute Dienste ausgelegt hatte. Das findet Peter Gross bis heute kleinlich. Doch zahlte er es zurück, Rappen für Rappen. Mit der Schweiz ist er quitt. Mit der DDR sowieso.

Ein dritter Staat gab sich dafür umso großzügiger – ein Staat, der mit dieser gefährlichen Abenteuer aus dem Kalten Krieg nichts zu tun hat: die Bundesrepublik. Und das kam so: Die Urteile gegen die beiden wurden nach der deutschen Einheit aufgehoben, weil sie inzwischen Unrecht sind. Seitdem gelten die beiden als rehabiliert. Als Entschädigung zahlt ihnen die Bundesrepublik eine Ehrenrente aus in Höhe von 300 Euro monatlich aus.

Die DDR und die Grenze

- Fluchtversuche: Immer wieder versuchten DDR-Bürger, das Land zu verlassen. Das geschah immer unter Todesgefahr. Mit einer Dampflok durchbrachen 23 Flüchtlinge den Ost-Berliner Bahnhof Albrechtshof und setzen sich nach Spandau ab (1961). Oder: Mit einem selbstgebauten Heißluftballon überquerten zwei Familien die innerdeutsche Grenze von Thüringen aus und landeten in Bayern

- Bornholmer Straße: Dieser Grenzübertritt führte von Ost- nach West-Berlin. Christa und Peter Gross versuchten exakt dort, in den Westen zu gelangen und wurden abgefangen. – Am 9. November 1989 war die Bornholmer Straße die Brücke inden Westen: Der zuständige Offizier hieß Harald Jäger ließ den Übergang öffnen, nachdem sich Tausende von DDR-Bürgern davor versammelt hatten.

- Harald Jäger war damals Oberstleutnant der Grenztruppen. Er hatte an diesem 9. November zwar von Günter Schabowskis Pressekonferenz Kenntnis – aber keine Befehle erhalten, wie vor Ort zu verfahren sei. Gegen 23.30 Uhr ließ er die Menschen passieren. Nach der Wende musste er den Dienst quittieren. Später betrieb er einen Zeitschriftenladen in Berlin. Heute ist er Pensionär.

- Spielfilm: Der gewagte Fluchtversuch von Christa und Peter Gross wurde verfilmt (1987). Allerdings wurden in dem Film „Einmal Ku‘damm und zurück“ einige Details geändert. Im Film ersetzt zum Beispiel ein Mercedes (mit großem Kofferraum) den Mini als Fluchtfahrzeug.

- Weitere Informationen: Peter Gross stellt zusätzliche Informationen, Bilder und vor allem Dokumente auf seiner Startseite bereit:

www.einmalkudammundzurück.de