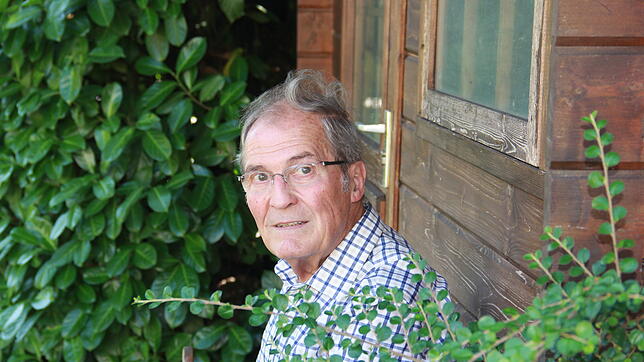

Singen – Vor einigen Wochen hat der Forscher Wilhelm Waibel sein vielleicht letztes größeres Buch auf den Tisch gelegt. Es ist eine Erzählung mit dem Titel „Warte auf mich, Babuschka“. In freier Form behandelt es den Einsatz von Zwangsarbeitern im Raum Singen. Dieses Ereignis beschäftigt Waibel, inzwischen 84 Jahre alt, noch immer. Obwohl er die Zeit allenfalls als Kind erlebt hat und bei Kriegsende gerade einmal elf Jahre alt war, haben ihn die düsteren Jahre immer begleitet. Das Babuschka-Buch ist eine Bilanz seiner geduldigen und oft unbequemen Recherche.

Waibel hat präzise Erinnerungen an die letzten Kriegsjahre. So präzise, dass ihn die Zeit bis heute umtreibt. Es ist die Zeit der letzten Kriegsmonate, er sieht die Zwangsarbeiter aus Osteuropa, erlebt den Luftangriff auf Singen an Weihnachten 1944, das Barackenlager nach 1945. Mitten drin und staunend: Ein aufgeweckter Junge, der sich alles einprägt und später beginnt, die eigene verwickelte Jugend aufzurollen.

Wilhelm Waibel ist Heimatforscher – einer der bekanntesten der Region. Der ehemalige Prokurist und Informatiker hat sich ein Feld ausgesucht, das bis heute vermint ist. Spätes Drittes Reich, Besatzungszeit – damit macht man sich wenig Freunde. Andere Heimatforscher haben es einfacher: Die Bronzezeit widerspricht nicht, das Mittelalter ist nicht beleidigt. Nur mit der NS-Zeit und dem verlorenen Krieg ist es anders. Man erringt wenig Sympathien, wenn man die Akteure dieser Zeit unter die Lupe nimmt. Inzwischen staunt Waibel nicht mehr über jene Archivare und regionalen Chronisten, die einen großen Bogen um diese Epoche machen.

Inzwischen gilt der Pensionär als regionale Größe. Er kennt die Akten und die Bestände, und er weiß, wie Pfarrer dachten. Als er vor 50 Jahren zaghaft mit der historischen Arbeit begann und die Theresienkapelle im Lager näher betrachtete, war das anders. Die Zunft der Historiker nahm ihn damals nicht ernst. Der Mann aus der Singener Südstadt hatte kein Abitur, hatte nie eine Universität von innen gesehen. Was war da schon zu erwarten?, mag sich mancher Akademiker gedacht haben. Doch ließ er sich nicht entmutigen. Er klapperte die Archive ab, die Pfarrhäuser, die Dorfchroniken. Die ersten Schriften entstanden, es folgten Führungen auf dem ehemaligen Barackengelände und durch die Lagerkirche: die Theresienkapelle, die bis heute steht.

Bald sammelten sich Gleichgesinnte um ihn, Zeitzeugen. Er veröffentlichte Bücher über Singens Geschichte, sein Hauptwerk „Schatten am Hohentwiel“ erscheint 1995. Auch Maggi spielt darin eine Rolle, der „nationalsozialistische Musterbetrieb“, wie auf den Briefköpfen von damals zu lesen war. Als in der Ära Gerhard Schröder die Entschädigung von Zwangsarbeitern ansteht, ist Waibel dabei. Jetzt ist er als Experte gefragt und kann Kontakte knüpfen. Außerdem hilft er Angehörigen aus der Ukraine, das Grab eines Verwandten in Singen zu suchen.

Die Stadt unterstützte ihn. Irgendwann kam das Bundesverdienstkreuz ins Haus. Vor zwei Jahren schließlich wurde er Ehrenbürger von Singen.

„Ich wollte schon vor ein paar Jahren aufhören,“ berichtet der Pensionär im Gespräch mit dieser Zeitung. Dann stellte er fest, dass er diese Zeit nicht loslassen kann, weil sie einen nicht loslässt. Hier ein zufälliger Fund, dort ein Zettel, ein Vortrag an einer Schule – und schon dreht seine Recherche eine neue Schleife. Bis heute verbringt der Witwer fünf bis sechs Stunden in seinem Büro im Keller. Dort reihen sich die Akten, inzwischen säuberlich in Kartons verfrachtet und beschriftet. Die Zukunft dieser Unterlagen hat er bereits in die Wege geleitet: Nach seinem Tod werden sie dem Stadtarchiv Singen übergeben. Er hat alles geregelt.

Häufig hört man von außen den Einwand: Mit der NS-Zeit sollte endlich Schluss sein. Wilhelm Waibel kennt diese und andere Redensarten. Besonders beeindruckt hat ihn das nie. Wer seine Aufsätze liest, nimmt bald einen mitfühlenden Tonfall wahr, der nie überheblich wird. „Von der Hitlerjugend war ich begeistert. Und von Adolf Hitler auch.“ So dachte er mit acht oder neun Jahren. Zu diesem Achtjährigen steht er bis heute, auch wenn er inzwischen viel mehr weiß über diese Zeit.