Elektromobilität gilt als besonders grüne Art der Fortbewegung. Je geringer der Anteil an Strom aus Kohlekraftwerken im Strommix ist, desto größer ist der Klimavorteil von E-Autos gegenüber Fahrzeugen, die mit erdölbasierten Treibstoffen angetrieben werden. Doch beim Blick auf Details verblasst das grüne Image.

Ein Problem ist Kobalt. Das Metall wird in Lithium-Ionen-Akkus benötigt, um eine höhere Energiedichte zu erzielen. Aufgrund seiner guten Leitfähigkeit ist es zudem für die Schnell-Ladefähigkeit wichtig. Je nach Fahrzeug und Batterietyp sind es einige Kilo Kobalt, die erforderlich sind.

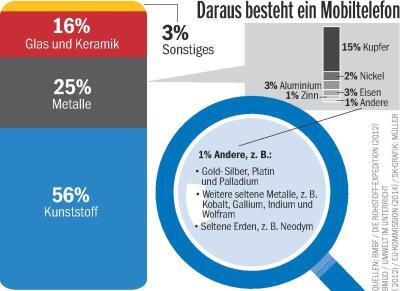

Auch andere Lithium-Akkus, etwa in Smartphones, enthalten das Metall. Der Rohstoff wird oft unter menschenunwürdigen Bedingungen abgebaut. Methoden zur Herkunftsbestimmung, die bei mineralischen Rohstoffen eingesetzt werden können, um eine humane Gewinnung nachzuweisen, funktionieren nicht. Alternativ wären Kobaltvorkommen im Meer denkbar, doch der Abbau ist technisch anspruchsvoll und aus der Umweltperspektive umstritten. Bei den Batterien selbst kann so schnell nicht auf Kobalt verzichtet werden, obgleich Alternativen weit entwickelt sind.

Mehr als 60 Prozent des Kobalts wird in der Demokratischen Republik Kongo gefördert, oftmals im Kleinbergbau. Hier schürfen Menschen – Erwachsene wie Kinder – mit einfachstem Werkzeug das Erz. Die Folge sind Belastungen für die Umwelt und die Gesundheit. Auch Hinweise auf Schäden am Erbgut bei Kindern liegen vor, so Forscher der belgischen Universität Löwen (Leuven). Dazu kommen soziale und ökonomische Verwerfungen, weil junge Männer hoffen, als Schürfer schnelles Geld machen zu können und deshalb Arbeitskräfte in der Landwirtschaft fehlen.

Nicht zuletzt durch den Druck von Konsumenten versuchen Hersteller, auf Kobalt aus dem Kongo zu verzichten. Dazu sind jedoch Kontrollen vor Ort nötig. Ein chemischer Fingerabdruck, der im Coltan-Bergbau für Herkunftsanalysen genutzt werden kann, ist bei Kobalt nicht anwendbar. Bei Coltan wird das Erz, es sind schwarze Körner in einem hellen Gestein, herausgebrochen und kann analysiert werden.

Jede Lagerstätte hat ihre chemische Signatur, die in einer Datenbank vermerkt wird. „Man kann eine Probe nehmen und anhand eines Vergleichs feststellen, ob sie aus der in den Lieferdokumenten angegebenen Lagerstätte kommt oder nicht“, erläutert Hans-Eike Gäbler von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) in Hannover, die das Verfahren mit entwickelt hat. Solche Tests wurden bisher an drei Firmen verkauft.

Mangan als Alternative

Es gibt weitere Kobaltvorkommen, die erschlossen werden könnten, doch auch diese bergen Konfliktpotenzial: Manganknollen am Grund der Ozeane. Wie Kartoffeln liegen sie im weichen Sediment. Schrumplige, schwarze Knollen, die neben Mangan auch Kupfer, Kobalt, Zink und Nickel enthalten. Die Metalle werden aus wässrigen Lösungen abgeschieden, die aus dem Sediment kommen. Der Prozess dauert aber sehr lange.

Bis ein weiterer Zentimeter einer solchen Knolle gewachsen ist, vergehen eine halbe Million Jahre. Die BGR untersucht im Nordostpazifik Manganknollen in einem 75 000 Quadratkilometer großen Areal. Das entspricht etwa der Größe Bayerns. „Wir schätzen, dass dort in 4200 bis 4500 Metern Tiefe rund 780 Millionen Tonnen Manganknollen vorhanden sind. Das Potenzial ist wirklich groß, insbesondere, wenn man weitere Teile des Meeresbodens einbezieht“, sagt Thomas Kuhn von der BGR. Allerdings müsse man bedenken, dass es noch kein anwendbares Abbauverfahren gibt.

Das Konzept sieht so aus: Ein Raupenfahrzeug fährt über den Grund und nimmt die obersten 15 Zentimeter Sediment samt Knollen auf. Das Sediment wird abgetrennt, die Knollen über Rohrleitungen nach oben gebracht. „Die Entwicklungen machen Fortschritte“, sagt Kuhn. So habe die belgische Firma DEME ihren Kollektor „Patania II“ im Mai im Tiefsee-Einsatz testen wollen, was dann aus technischen Gründen abgesagt wurde. „Es wird wohl noch einige Jahre dauern bis der industrielle Einsatz möglich ist. Ich bin dennoch überzeugt, dass es technisch und ökonomisch machbar ist, Manganknollen aus der Tiefsee zu gewinnen“, sagt der BGR-Experte. „Allerdings ist der damit verbundene Eingriff in die Umwelt beträchtlich.“

Das zeigt eine Studie des Geomar Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung in Kiel. Die Wissenschaftler haben 2015 ein Manganknollengebiet vor Peru aufgesucht, in dem 1989 der Boden mit einer Egge umgepflügt worden war, um den Abbau des Rohstoffs zu simulieren. Ziel war es, über einen langen Zeitraum zu beobachten, ob und wie sich der Meeresboden regenerieren kann. Die Fotos, die 26 Jahre später gemacht wurden, dokumentieren die Folgen.

„Nicht nur optisch unterscheiden sich die Pflugspuren von 1989 von der Umgebung. Auch die Besiedlung mit Organismen ist immer noch eine andere“, sagt der Geomar-Forscher Jens Greinert. Während mobile Arten wie Seegurken und Seesterne die Gebiete wieder besiedeln, fehlen sesshafte Tiere nach wie vor. Die Manganknollen bilden auf dem weichen Meeresboden die einzigen festen Untergründe.

Mögliche Folgen der Manganförderung

„Solche Untersuchungen und reale Abbautests sind wichtig, um die Folgen für die Umwelt genauer bewerten zu können“, sagt der BGR-Forscher Kuhn. Die Daten liefern Antworten auf die Frage: Will man einen solchen Abbau zulassen oder soll man nur die Lagerstätten auf dem Festland nutzen? Dass der Bedarf an Kobalt weiter kräftig steigt, steht für ihn außer Frage. „Recycling ist sehr wichtig, aber es ist noch nicht so viel Kobalt im System, dass es für eine Kreislaufwirtschaft ausreicht.“

Umso wichtiger ist es, die Rohstoffe effizient einzusetzen, insbesondere Kobalt. „Dessen Anteil in Lithium-Akkus wurde bereits deutlich reduziert und durch Nickel und Mangan ersetzt“, sagt Maximilian Fichtner vom Helmholtz-Institut Ulm, das neue Batteriespeicher-Technik erforscht. Dies lasse sich aber nicht beliebig fortführen, weil das Risiko größer werde: Das Material werde thermisch instabil – und der Akku könnte brennen. Und das will auch niemand.

Wie man das seltene Kobalt ersetzen kann

- Wie entwickelt sich der Bedarf an Kobalt? Der weltweite Bedarf an Kobalt ist mit 110 000 Tonnen pro Jahr sehr hoch. Nach Berechnungen der Deutschen Rohstoffagentur (Dera) wird er sich weiter dynamisch entwickeln. Bis 2026 werden es je nach Szenario 187 500 bis 225 000 Tonnen jährlich sein. Größter Wachstumstreiber ist die Nachfrage an wiederaufladbaren Batterien für die E-Mobilität, die Speicherung regenerativer Energien sowie mobile Anwendungen.

- Gibt es Alternativen für Kobalt? Daran wird geforscht, etwa an Lithium-Eisen-Phosphat. Dieses nimmt mehr Volumen ein, so dass es eher für einen Einsatz in Bussen brauchbar ist. Große Reichweiten sind damit kaum möglich. Weiter gibt es Ansätze, völlig ohne Lithium-Ionen auszukommen und stattdessen auf Basis von Magnesium- oder Natrium-Ionen zu arbeiten. Diese Variante ist in einem Jahr marktreif. Sie wird aber, gemessen an der Lithium-Technologie, größer und schwerer sein. Daher sind stationäre Speicher für den Einsatz geeignet. Fazit: Je mehr Alternativen gefunden werden, umso weniger Kobalt ist nötig – das dann nur für besonders leistungsfähige Akkus wie in Smartphones oder Laptops verwendet wird.

- Was kann ich selbst tun? Abgesehen von technischen Fortschritten kann jeder einzelne beitragen, Ressourcen zu schonen. Dafür gelten zwei Grundregeln: Geräte möglichst lange nutzen und sie anschließend ins Recycling geben. Viele alte Smartphones liegen in Schubladen herum. Sie könnten als Rohstoffquelle genutzt werden. (ran)