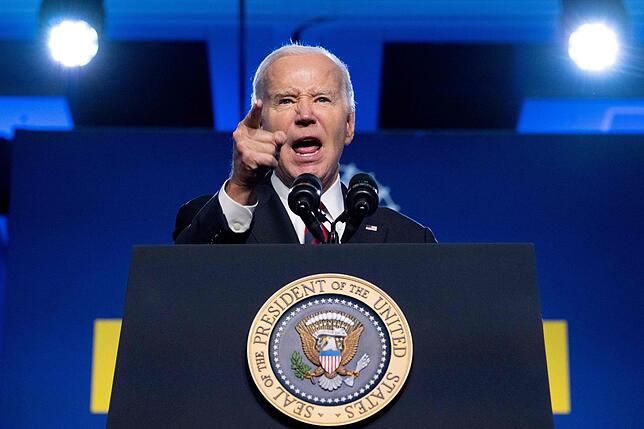

Erst kam die Erleichterung, dann folgte Ernüchterung, jetzt ist es die Angst. Als im Herbst 2020 bei der Präsidentschaftswahl in den USA der Demokrat Joe Biden überraschend deutlich als Sieger hervorging, atmeten Deutschland und Europa auf. Der Republikaner Donald Trump, der Politik im Stil einer Dampfwalze betrieb, war nur ein Betriebsunfall in der US-amerikanischen Geschichte, so die Hoffnung.

Was folgte, war eine Reihe von Enttäuschungen. Nicht nur, dass Trumps Nachfolger Biden sich etwa in Fragen des freien Handels längst nicht so offen zeigte wie erhofft. Auch im Kongress fehlt ihm wegen Stimmenverlusten und Abweichlern eine klare Mehrheit, fast jedes größere politische Vorhaben wird zur Qual. Längst zeichnet sich eine Blockade ab, die die USA bis zur diesjährigen Präsidentschaftswahl am 5. November lähmen könnte.

Die viel größere Sorge auf der hiesigen Seite des Atlantiks rührt aber von dem Mann, dessen Rückkehr ins Weiße Haus nun immer wahrscheinlicher wird. Die Angst vor Donald Trump ist zurück, in Berlin, in Brüssel, und ganz besonders in Kiew. Ein Überblick über die wichtigsten Fragen, die sich angesichts dieses Szenarios stellen.

Wie wahrscheinlich ist Trumps Wiederwahl?

Nach dem für ihn erfolgreichen Start in die Vorwahlen deutet aktuell alles darauf hin, dass der 77-jährige Trump am Ende der Kandidat der Republikaner werden wird. Im Herbst käme es dann zu einer Neuauflage des Duells Biden gegen Trump, deren Ausgang wiederum völlig unvorhersehbar ist. In Umfragen liegt Trump aktuell bei etwa 46 Prozent Zustimmung, Biden bei 42 Prozent.

Auch in der Frage, wem die Wählerinnen und Wähler in den jeweiligen Politikbereichen mehr Kompetenz beimessen, liegt Trump aktuell vorne. Vor allem in den Bereichen Migration, Wirtschaft, Außenpolitik und Arbeitsmarkt glauben viele, dass es mit ihm als Präsident besser aussehen würde. Und das trotz Vollbeschäftigung, einer brummenden US-Konjunktur und einem amtierenden Präsidenten mit jahrzehntelanger außenpolitischer Erfahrung.

„Hier geht es aber um Gefühle, und dagegen kommt man mit Statistik nicht an“, erklärt Christoph von Marschall, langjähriger US-Korrespondent beim „Tagesspiegel“. Bidens Kompetenzen werden den Umfragen zufolge eher in den Bereichen Sozialpolitik, Abtreibungsrecht und Klimaschutz gesehen. Entscheidend auf dem Weg zum Wahlsieg könnte das sein, was von Marschall die Enthusiasmus-Lücke“ nennt. Während nämlich Trump von vielen seiner Anhänger glühend verehrt werde und diese entsprechend motiviert zur Wahl gehen, machten viele das Kreuz nur deshalb bei Joe Biden, um Trump zu verhindern.

Können die Gerichte Trump noch stoppen?

Theoretisch ja, in der Praxis ist das aber unwahrscheinlich. Derzeit laufen zahlreiche Prozesse und vier Anklagen gegen den Ex-Präsidenten, unter anderem wegen versuchter Wahlbeeinflussung, Verleumdung und Betrugs. Doch selbst wenn Trump in der Zwischenzeit verurteilt werden würde, gibt es in den USA kein Gesetz, das verurteilte Straftäter von der Präsidentschaftswahl ausschließt. Dazu kommt, dass sich Trump nach Ansicht von Experten nach einem Wahlsieg sogar selbst begnadigen könnte.

Entscheidend wird dagegen die Anhörung sein, die am 8. Februar vor dem Obersten Gerichtshof der USA, dem Supreme Court, stattfindet. Dabei geht es um die Frage, ob Trump wegen seiner Beteiligung am Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 in einzelnen Bundesstaaten von der Vorwahl ausgeschlossen werden kann. Zuletzt hatten die obersten Gerichte von Colorado und Maine einen solchen Ausschluss befürwortet.

Christoph von Marschall geht hingegen nicht davon aus, dass dies Bestand haben wird, nicht zuletzt wegen der konservativen Mehrheit am Supreme Court. Vielmehr dürfte sich das Gericht auf die Ansicht einigen, dass letztlich die Wählerinnen und Wähler über die Eignung eines Kandidaten zu entscheiden hätten, „selbst wenn das ein verurteilter Straftäter ist“. Darüber hinaus gehe es in den beiden betreffenden Bundesstaaten zusammen um gerade einmal 14 der 538 Wahlmännerstimmen, die es bei der Wahl zu holen gibt.

Was würde Trumps Wahl für die Ukraine bedeuten?

Trump äußerte sich bislang stets ablehnend zu weiteren US-Hilfen für Kiew und blockiert mit seinen Republikanern im Kongress das über 60 Milliarden Dollar schwere Hilfspaket von Joe Biden für die Ukraine. Käme Trump erneut ins Weiße Haus, würde er wohl das Gespräch mit Russlands Präsident Wladimir Putin suchen, mit dem er sich eigenen Angaben zufolge besonders gut verstehe.

„Es ist anzunehmen, dass er versuchen wird, über den Kopf der Ukraine hinweg mit Russland zu verhandeln“, sagt etwa die Historikerin und Politikwissenschaftlerin Liana Fix vom Council On Foreign Relations, einer unabhängigen Denkfabrik in Washington. Trump könnte zum Beispiel einen Deal vorschlagen unter der Bedingung, dass die Ukraine nicht in die Nato aufgenommen werde und die besetzten Gebiete im Osten des Landes an Russland abtreten müsse.

Das dürfte auch Putins Kalkül sein, denn die Chancen stehen gut, dass Trump Bedingungen schaffen würde, die für den russischen Präsidenten viel vorteilhafter sind als all jene, die Biden heute anbieten kann und denen der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zustimmen würde. „Aus Putins Perspektive macht es überhaupt keinen Sinn, irgendwelche Zugeständnisse zu machen vor den Wahlen“, sagt Historikerin Fix.

Womit muss Deutschland rechnen?

Unter Trump dürften sich die USA, wie schon während seiner ersten Amtszeit, weiter aus internationalen Vereinbarungen zurückziehen. Das trifft Deutschland als großes Exportland ganz besonders, wie Christoph von Marschall analysiert: „Wir hängen in großem Maße von sicheren Handelsrouten und einer regelbasierten Ordnung auf den Weltmärkten ab. Diese Sicherheit gewährleisten wir aber nicht selbst, das machen andere.“

Konkret heißt das, Deutschland müsste sich etwa mit seiner Marine am Schutz der Seewege im Roten Meer oder am Horn von Afrika beteiligen, wo derzeit Huthi-Rebellen und somalische Piraten die Handelswege gefährden. Aktuell übernehmen diese Aufgabe vor allem Großbritannien und die USA.

Auch eine Eskalation der Auseinandersetzung zwischen China und Taiwan könnte durch Trumps Außenpolitik befördert werden, da alles andere als sicher ist, ob er das Beistandsversprechen der USA im Fall einer chinesischen Invasion einhalten würde. Hier sieht von Marschall Deutschland aber besser vorbereitet als noch vor einigen Jahren. „Es ist nicht so, dass die deutsche Volkswirtschaft zusammenbricht, wenn der Handel mit China wegen Sanktionen zum Erliegen käme“, sagt er. Aber teuer und schmerzhaft, so fügt er hinzu, wäre es natürlich trotzdem.

Hinzu kämen erheblich höhere Ausgaben für die Rüstung, weil die europäischen Staaten die Unterstützung für die Ukraine auffangen und gleichzeitig ihre eigenen Armeen gegen die russische Bedrohung wappnen müssten. Kurzum, so von Marschalls Prognose: „Wir werden viel mehr Geld für innere Sicherheit, für äußere Sicherheit und die soziale Sicherheit ausgeben müssen.“

Kann Trump im Amt wirklich zum Diktator werden?

Zuletzt sorgte der Ex-Präsident mit verstörenden Aussagen zu seiner möglichen Amtsführung für Aufsehen. Er wolle, zurück im Weißen Haus, zumindest einen Tag lang als Diktator herrschen. Tatsächlich kann ein US-Präsident in einigen Belangen mit Dekreten weitgehend am Kongress vorbeiregieren und auch ein Versuch Trumps, die Gewaltenteilung dauerhaft zu beschädigen, ist nicht auszuschließen.

Solche Versuche, eine Diktatur zu erreichten, würden aber auf jeden Fall auf Widerstand stoßen, ist Christoph von Marschall überzeugt. „Da kann es zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen kommen“, sagt er. Schon seit Jahren sehe man eine steigende Gewaltbereitschaft in den politischen Lagern, wenn auch weitaus stärker bei den Republikanern, wie beim Sturm auf das Kapitol deutlich geworden sei. Auch wenn Trump das Rennen um das Präsidentenamt verlieren sollte und sich erneut das Narrativ einer „gestohlenen Wahl“ verbreiten würde, könnte es zu Gewaltausbrüchen unter seinen Anhängern kommen.

Wie kann sich Deutschland jetzt vorbereiten?

Geht es nach dem einstigen US-Korrespondenten Christoph von Marschall, sollte sich die Bundesrepublik auf vier Punkte konzentrieren: den Ausbau der eigenen Verteidigungskräfte, die Sicherstellung weiterer Hilfen für die Ukraine, den Abschluss weiterer Freihandelsabkommen und die Suche nach Bündnissen mit anderen Demokratien dieser Welt.

„Wir müssen anfangen, den Westen neu zu denken, und dabei auch asiatische Länder in den Blick nehmen, die unsere demokratischen Werte teilen“, sagt er. Deutschland dürfe angesichts einer möglichen Wiederwahl von Donald Trump nicht in die „Angstfalle“ tappen in der Annahme, Autokratien würden mit Krisen besser zurechtkommen, so von Marschall.

Die Corona-Pandemie habe das eindrücklich bewiesen: Trotz vieler Fehler und einiger Kurskorrekturen gebe es wohl niemanden, der sagen würde, er wäre während dieser Zeit lieber in China oder Russland gewesen. Und die rettenden Impfungen kamen schließlich auch aus Deutschland und den USA. „Wir sollten also stolz sein auf das, was wir können.“