Eine Branche geht am Stock: Abbau von Arbeitszeitkonten, Personalabbau, Standortverlagerung, sogar Werksschließungen – die Autozulieferer in Deutschland diskutieren, wie sie sich gegen die Branchenflaute wappnen. Sie gehen längst nicht mehr von einer kurzen Konjunkturdelle aus. Denn die Autoindustrie und damit die Zulieferer hat mit der möglichen Abkehr vom Verbrennungsmotor eine Strukturkrise ereilt. Dass in Bauteilen der größten deutschen Autozulieferer Continental und Bosch auch noch zu hohe Mengen an Blei festgestellt wurden, passt in das wenig rosige Gesamtbild. Wenn sich die Branche am 10. September zur Internationalen Automobilausstellung in Frankfurt trifft, dürften sich dort vor allem nachdenkliche Gesichter zeigen. Ein Überblick über die wichtigsten deutschen Zulieferer:

Brose: Das Coburger Familienunternehmen (im Bild das Werk in Bamberg) musste ebenfalls Federn lassen und will mit Kapazitätsanpassungen reagieren. Man habe ein Programm zur Kostensenkung gestartet, hieß es. Im ersten Quartal 2019 lagen die Umsätze 5 Prozent unter dem Vorjahr. Langfristig sieht Brose allerdings in den neuen Mobilitätstrends mehr Chancen als Risiken und will in neue Technologien kräftig investieren – mit 1,5 Milliarden Euro in den nächsten drei Jahren immerhin rund ein Viertel eines Jahresumsatzes.

Bosch: Der Chef der Bosch-Geschäftsführung, Volkmar Denner, hat es jüngst vorgerechnet: Der Autozulieferer (im Bild eine Autobahnbrücke mit dem Firmenlogo) setzt für das Einspritzsystem eines Dieselmotors zehn Mitarbeiter ein. Bei einem Benziner sind drei Beschäftigte beteiligt, bei einem Elektrofahrzeug nur einer. Stellenkürzungen seien praktisch unausweichlich. Die Stuttgarter beschäftigen 410 000 Menschen. 50 000 Arbeitsplätze, davon allein 15 000 in Deutschland, hängen vom Diesel ab. Allerdings ist der größte Autozulieferer der Welt auch in anderen Sparten aktiv, etwa im Maschinenbau.

Leoni: Der Nürnberger Zulieferer (im Bild hält ein Mitarbeiter Spezialkabel der Firma) ist wohl einer der bisher am stärksten Betroffenen der Branche. Firmenchef Aldo Kamper musste sich schon gegen Untergangsszenarien wehren: „Wir brauchen keinen Arzt und keinen Pfarrer.“ Stattdessen setzt er auf Selbstheilungskräfte der Firma. Während die meisten Zulieferer zwar Einbußen verzeichnen, aber noch gut über der Nulllinie wirtschaften, steckt der Kabel- und Bordnetzexperte in den roten Zahlen: Im ersten Halbjahr gab es einen Verlust von 176 Millionen Euro.

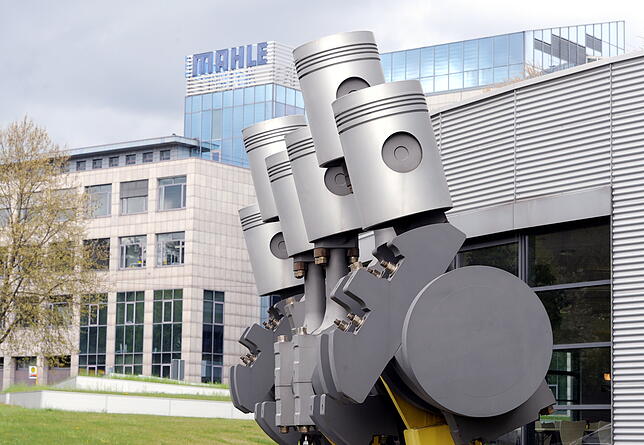

Mahle: Bei den 79 000 Mitarbeitern von Mahle (im Bild die Hauptverwaltung in Stuttgart) geht die Angst um. Der Betriebsrat des Unternehmens hat ein Strategiepapier vorgelegt, das zu einem Entlassungsstopp bis 2025 führen soll. Die Geschäftsleitung hatte zuvor den Abbau von 380 der 4300 Stellen in Stuttgart und die Schließung eines Werks in Öhringen angekündigt. Mahle hat bisher vor allem mit Filtern und Kolben Geschäfte gemacht. Inzwischen versuchen die Stuttgarter, den Hebel herumzureißen und stärker auf Elektromobilität zu setzen.

IMS Gear: Vor kurzem kursierte in Donauschingen das Gerücht, IMS Gear (im Bild das neue Werk in Villingen-Schwenningen) wolle Kurzarbeit einführen. Doch das Management des Automobilzulieferers dementierte umgehend. „Diese Gerüchte treffen nicht zu. Kurzarbeit ist von IMS Gear weder beantragt, geschweige denn in die Tat umgesetzt worden“, erklärte IMS Gear-Vorstand Bernd Schilling. Doch auch beim Traditionskonzern auf der Baar backt man mittlerweile kleinere Brötchen. „Die Abkühlung im Automotive-Markt hält auch im laufenden Jahr an. Wir fahren nach wie vor auf Sicht“, sagte Schilling.

Continental: Der Hannoveraner Traditionshersteller (im Bild die Zentrale in Hannover) hat große Probleme, die Spur zu halten. „Derzeit ist das Marktumfeld sehr herausfordernd“, sagte Vorstandschef Elmar Degenhart zuletzt, er sprach von einem „teilweise disruptiven“ Wandel in der Branche. Es brauche nun Kostendisziplin – was für Conti auch heißen dürfte: Stellen streichen. Wie viele der fast 245 000 Conti-Mitarbeiter es treffen werde, sei Gegenstand von Diskussionen mit der Gewerkschaft. Auch Verkäufe von Firmenteilen schloss Degenhart nicht aus. Das Reifengeschäft ist für Continental weiter ein fester Ertragspfeiler.

ZF: Der Hersteller unter anderem von Getrieben aus Friedrichshafen (im Bild ein Mitarbeiter in Friedrichshafen) ist breit aufgestellt – spürt aber den Gegenwind der Branche. Der Vorstand nahm seine noch im April geäußerte Umsatzerwartung um eine satte Milliarde Euro zurück – auf 36 bis 37 Milliarden Euro. Der Gewinn brach im ersten Halbjahr 2019 auf die Hälfte des Vorjahreswertes ein. ZF-Chef Wolf-Henning Scheider musste einräumen, man liege deutlich unter Plan. In China reagierte ZF bereits mit Entlassungen. In Deutschland soll es dazu nicht kommen – es würden Maßnahmen wie etwa Gleitzeit reichen, hieß es.

Schaeffler: Der größte fränkische Auto-Zulieferer aus Herzogenaurach (im Bild Fahnen mit dem Logo des Unternehmens) sieht bisher noch keine Notwendigkeit für drastische Maßnahmen. Dennoch will das Unternehmen kürzer treten. So sollen etwa nach Brückentagen in der zweiten Jahreshälfte die Bänder still stehen. Bereits im März hatte der Autozulieferer einen Abbau von 700 Arbeitsplätzen in Deutschland und von 200 Stellen im europäischen Ausland bekanntgegeben. Darüber hinaus sollen vier Standorte auf den Prüfstand gestellt werden, hieß es.