Eine Baumallee auf einer Weidefläche, auf der die Kühe grasen? An diese Vorstellung muss man sich erst gewöhnen. Christoph Trütken (60) hat genau das längst getan. Der Landwirt ist nebenher zu einer Art Förster geworden.

Er hat auf seinem Antonihof bei Bad Dürrheim auf 26 Hektar 600 Bäume und auf mehr als einem Kilometer Hecken gepflanzt. Trütkens großes Ding entspringt nicht der Laune eines Waldliebhabers, sondern es hat einen wissenschaftlichen Namen: Agroforstsystem.

Mit der Radlader-Schaufel in den Boden gedrückt

Das hört sich komplex an, ist aber einfach. „Wir haben unsere Stecklingen auf weicherem Untergrund einfach mit der Radlader-Schaufel in den Boden gedrückt“, erzählt der studierte Agraringenieur. Wo der Boden fester ist, nahm er einen Erdbohrer zu Hilfe.

Jetzt legt der Landwirt seine Hand an den armdicken Stamm einer Hybridpappel und freut sich, wo hoch der Baum in den letzten drei Jahren geworden ist. Gut sieben Meter Höhe mag er messen.

Zehn Meter dahinter steht der nächste Baum. Das setzt sich so in einer geraden Linie bis zum Ende der Koppel fort. Von diesen netzt der Bio-Landwirt rund 40, damit seine Rinder, Kühe und Ochsen tagsüber darauf nahrhafte Gräser fressen können. Wenn nur die Hitze nicht wäre. An diesem Morgen hat Trütken seine Tiere schon früh wieder in den Offenstall getrieben. Sie sollen nicht leiden, denn jetzt sticht die Sonne vom blauen Himmel.

Kühe haben draußen viel weniger Hitzestress

In ein paar Jahren wird die Sonne zwar auch noch stechen, den Tieren aber keinen Stress mehr bereiten. „Dann haben die Bäume ihre Kronen ausgebildet, und die werfen einen breiten Schatten“, sagt Trütken. Damit die Krone erst in etwa fünf Metern Höhe ansetzt und sich voll ausbildet, schneidet er die jungen Triebe darunter ab.

Die Kühe werden dann im Schatten lagern, und sie werden ihm folgen, wenn die Sonne über den Himmel wandert. Dann wird sich der Boden von ihrem Gewicht erholen, und die Kuhfladen düngen die Weide auf einer größeren Fläche.

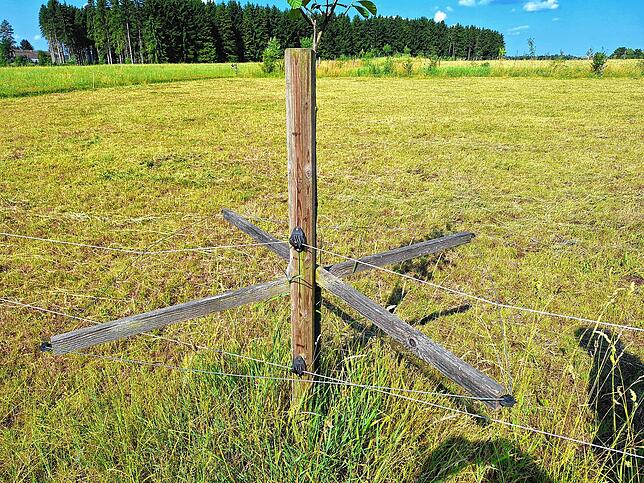

Der Landwirt als Forstwirt hat nicht nur schnell wachsendes Pappelgehölz gepflanzt. Auch Bergahorn, Flatterulme, Elsbeere und Schwarzerle säumen wie Zinnsoldaten seine Koppeln und werden einmal die Holzstangen ersetzen, an denen jetzt die Stromlitzen entlanglaufen.

Wie aus dem Biologie-Buch liest sich auch die Liste der Heckensträucher, die parallel zu den Bäumen nach oben treiben: Haselnuss, Hainbuche, Weißdorn, Weide, Feldahorn und Grünerle gehören dazu.

Das alles hegt und pflegt Trütken, seit er im März 2022 mit der Bepflanzung der Weiden begann. So viel Aufwand für 120 Stück Rindvieh? Der Antonihof-Bauer ist sicher, das Richtige getan zu haben, auch wenn er mit Wässern, Schneiden und elektrischem Schutz vor Verbiss einigen Aufwand hat. Aber mit dieser Haltung ist Trütken nicht allein.

„Agroforstwirtschaft ist eine große Chance auch für die Landwirte in Baden-Württemberg“, sagt Oleg Koch. Er leitet die Koordinierungsstelle Agroforstsystem-Forschung an der Universität Hohenheim in Stuttgart. Dass es diese überhaupt gibt – und dazu auf dem Ihinger Hof in Renningen sogar wissenschaftliche Arbeit stattfindet – zeigt, dass hier kein Strohfeuer angezündet wurde.

Wirksam gegen zunehmende Bodenerosion

„Auch die Landwirtschaft im Südwesten sieht sich mit starken Ertragseinbußen konfrontiert“, sagt Koch. Das liege vor allem an der Trockenheit als Folge des Klimawandels. Mit der Agroforst-Kultur erfolgt eine Anpassung an mehr Hitzetage, weniger Bodenfeuchte und mehr Wind, der die Ackerkrume davonträgt.

„Agroforstwirtschaft mindert die Erosion, vermindert den Stoffaustrag in andere Habitate und stärkt die Biodiversität“, so der Experte. Bäume und Hecken beeinflussen das Mikroklima auf dem Acker positiv. Was alles getan werden kann, um den Ertrag zu steigern, wird auf dem Renninger Forschungsacker erprobt.

Forscher arbeiten an langfristigen Studien

Dort geht man auch der Frage nach, wie Sträucher und Bäume mit der Ackerfrucht um Licht, Wasser und Nährstoffe konkurrieren. Fehlt es etwa an Licht, weil Baumkronen für Schatten sorgen, sinkt an diesen Stellen der Ertrag, vor allem weil viele Kulturpflanzen in unseren Breiten für sonnige Bedingungen gezüchtet wurden.

Daher erstellen die Hohenheimer Forscher verlässliche Datenreihen, wie sich die Methode langfristig auf die Erträge in sehr trockenen oder besonders feuchten Jahren auswirkt.

Im Südwesten ist der Trend zur Agroforstwirtschaft allerdings noch nicht so richtig angekommen. Das teilt der Badische Landwirtschaftliche Hauptverband (BLHV) in Freiburg auf Anfrage mit.

Der Hotspot der Methode liegt laut Sprecher Pradaig Elsern eindeutig bei den großen Höfen in Norddeutschland, wo die Winderosion stärker als im Süden ein Problem ist. Dort besteht eine kleinteiligere Parzellierung.

„Dazu kommt ein hoher Anteil an Pachtflächen“, sagt Elsner. Das dämpfe das Interesse an Agroforst, der einen langen Atem braucht. Dennoch sehe man beim BLHV die Vorteile des Baum- und Heckenpflanzens und hat dazu schon 2017 Webinare angeboten.

Da Christoph Trütken ist sicher, dass sein Hof auf jeden Fall von der Agroforstwirtschaft profitieren wird. Denn Weidetiere fressen auch, was auf den Hecken wächst. Etwa Haselnussblätter. Daran sind Kühe und Rinder angepasst.

Ein weiterer positiver Effet: „Die Fütterung reduziert die Methanproduktion“, sagt Trütken. Seine Tiere rülpsen also weniger. Auch ein Beitrag gegen den Klimawandel.