Herr Birk, der Stihl-Aufsichtsratschef hat die Standortbedingungen in Deutschland jüngst als „toxisch“ bezeichnet und mit Verlagerung in die Schweiz gedroht. Wird da nicht reichlich schwarzgemalt?

Es tut weh zu sehen, wie der Industriestandort Deutschland abfällt und wie selbst Mittelständler – trotz nach wie vor hoher Standorttreue – aufgrund der hier vorherrschenden Kostenstrukturen gezwungen sind, sich umzuorientieren. Die Kosten in Deutschland sind im Vergleich zum Ausland in den vergangenen Jahren überproportional angestiegen. Die Schweiz ist tatsächlich ein gutes Beispiel, an dem man das zeigen kann.

Dann erklären Sie es doch mal?

Was die durchschnittlichen Wochenarbeitszeiten aller Erwerbstätigen angeht, liegen wir in der Schweiz, aber auch in Polen oder den USA recht nah an Deutschland – im Durchschnitt bei etwa 35 Stunden pro Woche. In der Schweiz sind es 35,5 Stunden, in den USA sogar etwas weniger, in Deutschland exakt 35 Stunden. Die Jahresarbeitszeiten sind in der Schweiz aber zehn Prozent höher, in den USA und Polen sogar rund 30 Prozent.

Wie erklärt sich die Diskrepanz?

Da spielen Faktoren wie die Zahl der Urlaubstage, Freizeitausgleich für Überstunden oder Feiertage eine Rolle. Die Botschaft ist klar, dass wir hierzulande wieder mehr arbeiten müssen, um gegenüber diesen wichtigen Wettbewerbern nicht ins Hintertreffen zu geraten, sofern wir unseren Lebensstandard aufrechterhalten wollen. Andernfalls steigt die Lücke bei den Lohnstückkosten in Deutschland im Vergleich zum Ausland noch mehr und die internationale Wettbewerbsfähigkeit sinkt.

Aber, dass Deutschland zurückfällt, kann doch nicht am Urlaubsanspruch und den Feiertagen liegen. Die sind seit Jahren unverändert.

Hohe Lohnabschlüsse kommen hinzu. Wir bewegen uns bei den Löhnen in der Metall- und Elektroindustrie bereits auf sehr hohem Niveau. Die letzten Steigerungen haben viele Unternehmen an die Grenze der Belastbarkeit gebracht. Zugegebenermaßen war das auch der hohen Inflation in Folge des Ukrainekriegs geschuldet.

Erschwerend hinzu kommt, dass in Deutschland die Sozialabgaben in Form von Lohnnebenkosten kontinuierlich steigen. Angesichts einer alternden Gesellschaft laufen wir Gefahr, dass diese in den nächsten Jahren explodieren, wenn nicht konsequent gegengesteuert wird.

In der Schweiz fehlen diese Preistreiber trotz ähnlicher Altersstruktur der Gesellschaft weitgehend. Weil die Inflation moderat ist, ziehen auch die Löhne nicht so stark an und die Lohnnebenkosten liegen weit unter unserem Niveau. Wenn wir in Deutschland so weitermachen, katapultieren wir uns vollends aus der Wettbewerbsfähigkeit. Ich verstehe Herrn Stihl, wenn er die Schweiz in den Blick nimmt.

Muss Deutschland also mehr Schweiz wagen?

Den höheren Kosten kann man begegnen, indem man die Flexibilität ausweitet. Und das betrifft auch den Faktor Arbeit. Den Unternehmen wäre – wie in der Schweiz – viel geholfen, wenn wir wegkämen von starren Tagesarbeitszeiten und hin zu flexiblen Wochenarbeitszeiten.

Themen wie Schicht- und Wochenendzuschläge sowie Freizeitausgleich müssen ebenfalls auf den Tisch. Da ist der Gesetzgeber gefragt, aber vor allem auch die Tarifpartner, um Öffnungsklauseln in Tarifverträgen auf die neue Lage anzupassen. Auch die bis vor kurzem geführte Diskussion um die Einführung der Vier-Tage-Woche bei nahezu vollem Lohnausgleich ist absurd und aus der Zeit gefallen.

Im Ausland fragen sie staunend und ungläubig, wollen die Deutschen nicht mehr arbeiten? Und das in einer Zeit, in der wir mehr denn je auf Direktinvestitionen aus dem Ausland angewiesen sind.

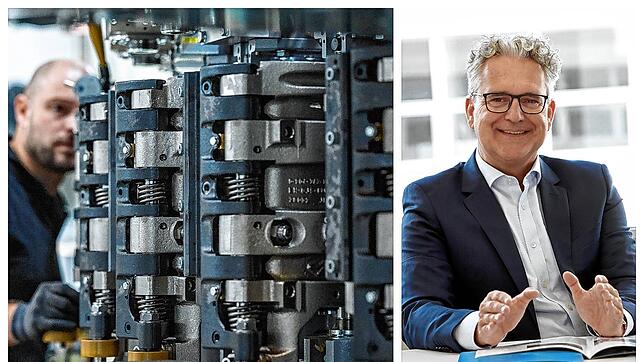

Allen Unkenrufen zum Trotz – wie ist die Lage zu Jahresbeginn im Südwest-Maschinenbau?

Wir haben konjunkturell und strukturell harte Zeiten. Seit drei Jahren bewegen wir uns zwischen Stagnation und Rezession. Das gab es so noch nie. Die Auftragsbücher der Firmen leeren sich seit Monaten, Impulse aus vielen wichtigen Weltregionen fehlen. Das deutsche Exportmodell stößt an seine Grenzen. Und das Geschäft in Deutschland, der Inlandmarkt, ist schlicht tot.

Alles in allem hat sich die Lage im Jahresverlauf von 2024 noch einmal deutlich verschlechtert. Die Auslastung der Betriebe liegt mit 79 Prozent auf historisch niedrigem Niveau und ist nicht mehr weit von den Tiefstständen direkt zu Anfang der Coronakrise entfernt. Stand Ende November haben rund 140 Maschinenbau-Betriebe mit knapp 6200 Beschäftigten im Südwesten Kurzarbeit angezeigt.

Wächst die jobmäßig wichtigste Industriebranche im Südwesten noch?

Wir schätzen, dass wir im baden-württembergischen Maschinenbau 2024 einen Produktionsrückgang von sieben Prozent haben. Übertragen auf den Umsatz bedeutet das ein Minus von etwa fünf Prozent. Das ist der erste Umsatzrückgang im Südwest-Maschinenbau seit dem Coronajahr 2020. Preisbereinigt, also die Inflation rausgerechnet, befinden wir uns aktuell wohl eher auf dem Niveau von 2018.

Was wird Ihnen von den Firmen vor Ort gespiegelt?

Die Verunsicherung ist groß, man hält das Geld zusammen. Viele VDMA-Mitgliedsbetriebe haben Kostensenkungsprogramme aufgelegt und Investitionen zurückgestellt, obwohl der Investitionsstau erheblich ist. Vor allem ist das Vertrauen in den Standort Deutschland aufgrund der aktuellen Bundesregierung auf dem Tiefpunkt.

Wie während der Coronaphase fahren die Unternehmen im Nebel auf Sicht. Das bedeutet, mit viel Umsicht die Firmenliquidität sichern, denn Cash ist King. Die Bundespolitik nach dem 23. Februar wird gefordert sein, das Ruder sehr schnell herumzureißen und die Perspektiven für die Standortbedingungen zu verbessern. Wirtschaftskompetenz gehört in den Mittelpunkt der neuen Bundesregierung.

Wie sind die Prognosen fürs laufende Jahr?

Wir sehen derzeit noch keine Trendwende und hoffen, dass die Talsohle erreicht ist. Vom außereuropäischen Ausland her gibt es erste Lichtblicke, jedoch kein Aufschwung in der Breite. Unsere Produktionsprognose für dieses Jahr liegt bei einem weiteren Rückgang von zwei Prozent.

Die deutsche Industrie verliert jeden Monat 10.000 Industriearbeitsplätze. Wie kommt das beim Maschinenbau im Südwesten an?

Der Jobmotor Maschinenbau ist zum Stillstand gekommen. Im Südwesten haben wir zwischen 2020 und Ende 2023 rund 20.000 von damals rund 350.000 Maschinenbaujobs verloren, was knapp 6 Prozent entspricht. Für 2024 gibt es noch keine Zahlen, aber ich gehe von einem weiteren moderaten Abbau von Arbeitsplätzen aus. Und wenn sich in den kommenden Monaten die Auftragsbücher nicht wieder spürbar füllen, werden wir 2025 zu weiteren Personalanpassungen nach unten gezwungen sein. Die Lage bleibt angespannt.

Im Moment ist viel von den USA die Rede. Sind die Vereinigten Staaten unter Präsident Trump eher Chance oder Risiko?

Die USA sind für uns Maschinenbauer in den vergangenen Jahren enorm wichtig geworden. Seit Corona haben sich die Exporte aus dem Südwesten in die USA auf rund acht Milliarden Euro jährlich fast verdoppelt. Die USA sind mit 16 Prozent am Export unser wichtigster Einzelmarkt, weit vor China, wohin wir jährlich Güter von knapp fünf Milliarden Euro ausführen.

Die USA reindustrialisieren sich konsequent und in schnellem Tempo. Das kommt uns zugute, denn die Amerikaner sind im eigenen Maschinenbau deutlich schwächer aufgestellt. Die USA setzen insbesondere auf Ausrüstungsindustrien sowie Anlagen- und Maschinenbau aus Deutschland, Japan und Korea. Daher sind die USA eine Chance und unsere Stärke, auch in der Positionierung gegenüber Präsident Trump.

Und China?

China ist und bleibt ein bedeutender Markt, der aber für die hiesigen Firmen anspruchsvoller geworden ist. Die chinesischen Maschinenbauer holen auf, auch im Hightech-Bereich. Gleichzeitig wird es für unsere Unternehmen schwieriger, in China Geschäfte zu machen. China schottet sich mit allerlei Tricks nach innen ab, etwa indem es Local-Content-Vorschriften hochzieht und chinesische Unternehmen klar bevorzugt werden.

Gleichzeitig drängen chinesische Firmen mit Dumpingangeboten auf den Weltmarkt und speziell nach Europa. Gerade in sehr preissensiblen Märkten wie etwa in Südosteuropa macht uns das zu schaffen. Europa muss reagieren und zusehen, dass gleiche Bedingungen im Handel, aber auch bei Produktsicherheit und Daten-Standards für alle herrschen.