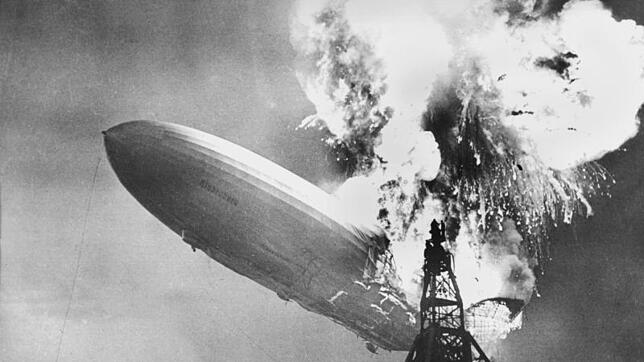

Es sind die mit am meisten wiederholten Radio-Sätze seit es den Rundfunk gibt: Mit ruhiger Stimme schildert der amerikanische Reporter Herbert Morrison (1905-1989) das Anlegemanöver des größten Luftschiffes aller Zeiten, der LZ 129 „Hindenburg“. Wie ein Protokoll hört sich das an: „Die Seile sind ausgeworfen und die Männer am Boden haben sie aufgefangen. Die Heckmotoren des Schiffes halten es gerade in ausreichender Höhe, damit...“

Plötzlich kippt Morrisons Stimme, wird panisch: „Es steht in Flammen, es steht in Flammen, es fällt, es stürzt ab. Achtung Leute, weg da, weg da. Es stürzt ab, furchtbar! Oh Gott, haut ab da, bitte! Es fällt auf den Ankermast... eine der schlimmsten Katastrophen der Welt! Die Flammen schlagen 150 Meter in den Himmel, jetzt steht alles in Rauch und Flammen...“ Morrison schluchzt, unterbricht, weint fast, ringt nach Fassung. „Oh, die Passagiere“, stammelt er, „die Passagiere...“ Obwohl Radiohörer die Reportage mit Verzögerung zu hören bekamen, blieb sie der einzige Live-Augenzeugenbericht von der Katastrophe.

6. Mai 1937, 19.25 Uhr Ortszeit auf dem Luftschiffhafen von Lakehurst bei New York. Eine Explosion lässt Haltemannschaft und Schaulustige erstarren. Innerhalb von 37 Sekunden ist LZ 129 ausgebrannt. Nur das Aluminiumgerippe bleibt übrig. Das Bodenpersonal rennt um sein Leben; Sekunden zuvor hatten Passagiere versucht, aus der Gondel zu springen. „Ich dachte nur noch ,raus hier‘ und bin dann aus sechs oder acht Metern gesprungen“, erinnerte sich Albert Stöffler, einer der Bordköche. Andere fallen in den Tod, weil die Höhe zu groß ist.

Wer den Sprung nicht wagt, läuft Gefahr, im Inferno unterzugehen. Brennende Menschen taumeln aus der Flammenhölle, die Schmerzensschreie der Verletzten hallen über das Flugfeld. Das Unglück fordert 36 Menschenleben: 13 Passagiere, 22 Crewmitglieder und ein Arbeiter der Landemannschaft. 23 Passagiere und 39 Mann Besatzung überleben.

Die „Hindenburg“ fuhr mit 200 000 Kubikmetern brennbarem Wasserstoff in den Gaszellen. Die Crew bewegte sich auf Filzstiefeln über die Aluminiumstreben des Schiffes, um keinen Funken auszulösen. Helium – wie es heute im modernen Zeppelin-NT (Neue Technologie) verwendet wird – kam bei LZ 129 nicht zum Einsatz. Das Gas hatten in den 30er-Jahren fast nur die USA. Da Wasserstoff billiger als das teure Helium ist und auch auftriebsstärker, sodass mehr Passagiere untergebracht werden können (und weil die USA Nazi-Deutschland sowieso kein Helium verkaufen), wählte man die profitabelste Lösung. Eine Entscheidung gegen die Sicherheit.

Das Unglück bahnt sich an

Auf ihrer Reise hat die LZ 129 zehn Stunden Verspätung. Gegenwind. Über Manhattan erreicht den Kommandanten Max Pruss (1891-1960) die Nachricht, dass über Lakehurst ein Gewitter aufzieht. Blitze und Windböen sind beim Landemanöver gefährlich. Pruss verschiebt das Andockmanöver, fährt eineinhalb Stunden lang Kreise. Dann kommt die Landegenehmigung: Gefahr vorbei. Am Boden stehen Männer bereit, die Hindenburg sicher zu vertäuen . . .

Die Meinungen über die Unfallursache gehen bis heute auseinander. Als Hauptschuldige galt die gewittrige Atmosphäre. Sachverständige gingen von einer Entladung statischer Elektrizität aus – nach dem Gewitter. Die entzündete dann irgendwie den Wasserstoff. Wie, blieb unklar. Die LZ 129 hatte möglicherweise mit einem Riss in einer Gaszelle zur Landung angesetzt, sodass Wasserstoff ausgetreten sein könnte. Der Riss konnte von einem reißenden Spannseil verursacht worden sein, das half, die Gaszelle in Form zu halten.

Oder ließ die Crew Wasserstoff ab, um den Auftrieb zu verringern und leichter landen zu können? Glaubt man Hubert Kubis, stand das außerhalb jeder Diskussion. Der Chefsteward hatte einem Passagier versichert: „Wir Deutschen machen keinen Unsinn mit Wasserstoff.“ Männer vom Bodenpersonal wollen starken Funkenschlag aus einem der Motoren bemerkt, Besatzungsmitglieder im Inneren einen Schuss gehört haben. Oder zerstörte ein Nazigegner die Hindenburg mit einer Bombe? Tatsächlich hatte der deutsche Botschafter in Washington Bombendrohungen gegen den fliegenden Botschafter des NS-Regimes erhalten.

Fachleute gingen von einer elektrostatischen Aufladung der Aluminiumhülle aus. Die regennassen Haltetaue seien zu Stromleitern mutiert. Eine abgewandelte Hypothese sieht die Unglücksursache im silberfarbenen Lack der Außenhülle. Der bestand aus Cellon, einem schwer brennbaren Gemisch, über dessen negative Eigenschaften wenig bekannt war. Nach dem Unglück hatte der Physiker Max Dieckmann die am Unglücksabend herrschenden Umweltbedingungen im Labor simuliert. Und tatsächlich: Die Beschichtung entflammte sich. Auf die Frage, ob die Hindenburg auch ohne den Anstrich verbrannt wäre, antwortete der Physiker unmissverständlich: „Nein“. Nur durch Cellon konnte sich die statische Aufladung der Zeppelinhülle aufrechterhalten und wurde nicht über die Hanfseile abgeleitet. So sei es zur verhängnisvollen Spannungsdifferenz gekommen. Die war Auslöser des zündenden Funkens.

Eine neue Ära im Luftschiffbau

-

Neue DimensionenDas fast 247 Meter lange Luftschiff, benannt nach dem 1934 verstorbenen Reichspräsidenten und General des Ersten Weltkriegs, Paul von Hindenburg, wurde von vier Mercedes-Dieselmotoren mit 16 Zylindern angetrieben, die jeweils zwischen 800 und 1200 PS leisteten.

-

Im TransozeandienstAllein im Jahre 1936 reiste es zehnmal an die US-Ostküste und siebenmal nach Rio de Janeiro. Mit dem Bau auf der Werft in Friedrichshafen war 1931 begonnen worden, doch der Erstflug verzögerte sich bis März 1936. Nach den erfolgreichen Fahrten von LZ 127 "Graf Zeppelin" sollte LZ 129 ein neues Kapitel der Luftschifffahrt aufschlagen.

-

Bequem reisenDeutschlands Stolz der Lüfte bot den Fahrgästen allen Luxus. Fünf Köche servierten Menüs, die den Vergleich mit den besten Gourmettempeln nicht zu scheuen brauchten. Es gab sogar einen Salon, in dem man rauchen durfte. Die Passagiere konnten anfangs in 25 Kabinen mit je zwei Betten schlafen; nach der Erweiterung im Winter 1936/37 gab es sogar 72 Betten. Das ganze Mobiliar war in Aluminium gefertigt, um Gewicht zu sparen, auch ein Flügel der Leipziger Firma Blüthner (162 Kilo).

-

Aussicht und BlickfangDie Besatzung musste Bodensicht halten, weshalb sich das Luftschiff meist wenige hundert Meter über Grund bewegte. So erregte es Aufmerksamkeit und die Menschen waren begeistert. Die Passagiere konnten durch große Panorama-Scheiben nach unten sehen. Die beiden Passagierdecks waren in den Rumpf integriert, nur die Gondel mit der Kommandobrücke ragte unten aus der Hülle heraus.

-

Obere ZehntausendDie Überfahrt von Frankfurt nach New York, die etwa 60 Stunden dauerte (Schiffe brauchten fünf Tage), kostete rund 400 US-Dollar. Das entsprach etwa fünf Monatslöhnen eines Angestellten. Berühmtester Fluggast war Schwergewichtsboxer Max Schmeling, der nach seinem K.-o.-Sieg über den Amerikaner Joe Louis im Juni 1936 in die Heimat zurückschwebte. (mic/oss)

Keine der Theorien ist zweifelsfrei belegt. Die Luftschifffahrt verliert an jenem 6. Mai 1937 ihren Zauber. Reichsluftwaffenchef Hermann Göring, im Ersten Weltkrieg Pilot von Jagdflugzeugen, mag die Zeppeline nicht. Er nennt sie „fliegende Würste“, untauglich für den Krieg. LZ 130 „Graf Zeppelin II“, der sich zum Zeitpunkt des Unglücks im Bau in Friedrichshafen-Löwental befindet, wird zwar noch fertiggestellt. Im September 1938 wird er in kleinem Kreis der Friedrichshafener Belegschaft getauft, erprobt und auf 30 innerdeutschen Fahrten in den Dienst der Nazi-Propaganda gestellt. Doch zahlende Passagiere fahren nie mit ihm. Ein halbes Jahr nach Kriegsbeginn, im März 1940, werden LZ 127 und LZ 130 demontiert und ausgeschlachtet. Die Hangars in Frankfurt werden gesprengt. Heute steht dort der Rhein-Main-Flughafen.

Fast wie das Original

Ein detailgenauer Nachbau eines Teils des Passagierdecks von LZ 129 ist im Zeppelinmuseum in Friedrichshafen zu sehen. Man kann durch das Panoramadeck schlendern und in Schlafkabinen hineinschauen. Interessant ist zu sehen, wie platzsparend die Einrichtung angeordnet ist. Aus Anlass des Jahrestages bietet das Museum am heutigen Samstag Folgendes an: eine kostenlose Themenführung durch den Leiter der Zeppelin Abteilung, Jürgen Bleibler, um 13.30 Uhr und um 15.30 Uhr. In einem Vortrag um 17 Uhr behandelt Bleibler die Bedeutung der „Hindenburg“ für die NS-Propaganda. (mic)

Was Besucher in der Technik-Sammlung des Museums erwartet: www.zeppelin-museum.de

Die schwersten Luftschiff-Unglücke

Im Ersten Weltkrieg zwischen 1914 und 1918 kamen 450 Besatzungsmitglieder deutscher Heeres- und Marineluftschiffe bei Unglücken und durch Abschüsse ums Leben. Entgegen landläufiger Annahme war die Katastrophe von Lakehurst mit 36 Toten keinesfalls das schlimmste Unglück eines Luftschiffs. Ein Überblick der schwersten Unfälle:

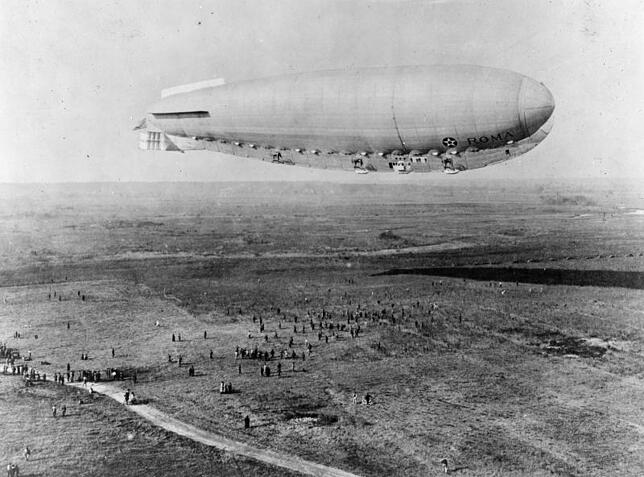

R 38: Das Luftschiff wird in England für die US-Marine gebaut und stürzt bei einer Testfahrt am 23. August 1921 in der Nähe von Hull ab. Es gibt 44 Tote und 5 Überlebende.Roma: Das in Italien gebaute Luftschiff wird von der US-Marine gekauft. Bei einer Erprobungsfahrt am 22. Februar 1921 in Langley (Virginia) stürzt es auf eine Hochspannungsleitung und das Wasserstoffgas explodiert. 34 Menschen sterben, 11 überleben. Fortan füllen die Amerikaner nur noch Helium in ihre Luftschiffe.

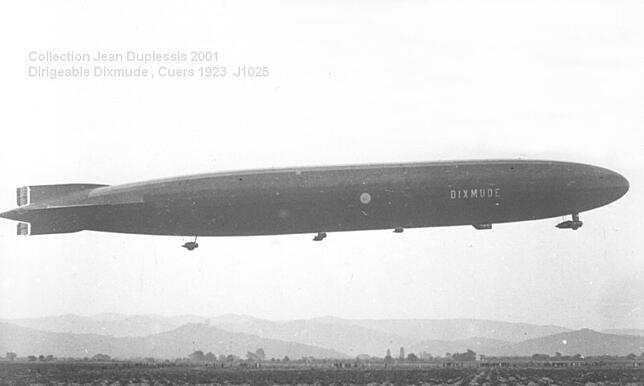

Dixmude: Das Luftschiff, vormals LZ 114, ist nach dem Ersten Weltkrieg 1920 von Deutschland als Reparation an Frankreich abgegeben worden. Bei einer Fahrt über Französisch-Algerien kommt es 1923 zu einem bis heute ungeklärten Unglück. 50 bis 52 Menschen sind an Bord. Niemand überlebt. Es war das zweitschwerste Unglück der Luftschiffgeschichte.

USS Shenandoah: Der US-Marine-Zeppelin ist das erste Starrluftschiff (festes Alu-Gerippe), das mit Heliumgas befüllt ist. Vorbild des 207-Meter-Giganten ist das Marineluftschiff LZ 96. Am 3. September 1925 gerät die „Shenandoah“ (in der Sprache des Algonkin-Stammes „Tochter der Sterne“) bei Ohio in einen Sturm und zerbricht – da sehr leicht gebaut – in der Luft. Von 43 Mann kommen 14 ums Leben.

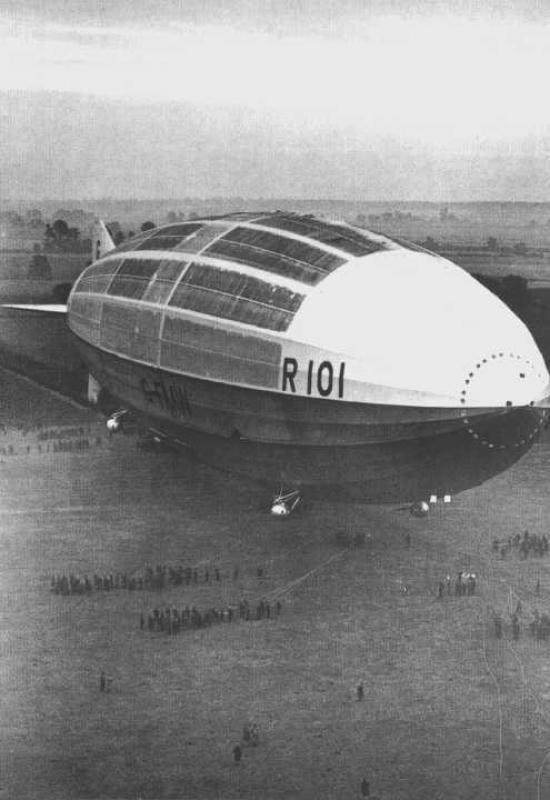

R 101: Das englische Luftschiff, mit 237 Metern Länge damals das größte je gebaute Luftfahrzeug, wird am 4./5. Oktober 1930 in der Nähe von Paris zerstört. 54 Menschen waren an Bord. 48 sterben.

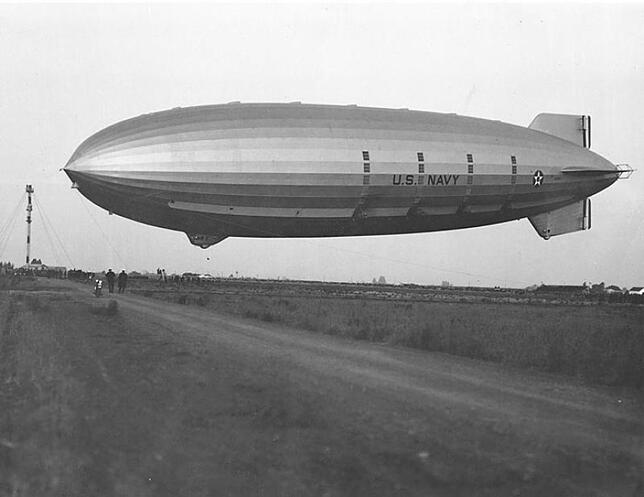

USS Akron: Mit 239 Metern Länge ist dieser Zeppelin der US-Marine Anfang der 30er-Jahre das größte Luftschiff der Welt. Die „Akron“ gerät am 4. April 1933 über den Atlantik in einen Sturm, schlägt auf das Wasser auf und geht unter. Nur drei der 76 Besatzungsmitglieder überleben. Es ist die höchste Opferzahl in der Zeppelin-Geschichte.

LZ 129 „Hindenburg“: Bei der Explosion des größten jemals gebauten Luftfahrzeugs kommen am 6. Mai 1937 in Lakehurst (New Jersey) 36 Menschen ums Leben. 23 Passagiere und 39 Mann der Besatzung überleben. (mic)