Nur wenige medizinische Labore in Baden-Württemberg sind in der Lage, Verdachtsfälle einer Coronavirus-Infektion zu diagnostizieren. Das Institut für Labormedizin in Singen ist eines davon. Vor kurzem wurde hier ein Verfahren zum Nachweis des Sars-CoV-2 Virus entwickelt. Diagnostiziert werden die Proben aus dem südlichen Baden-Württemberg sowie aus Teilen der Nordschweiz.

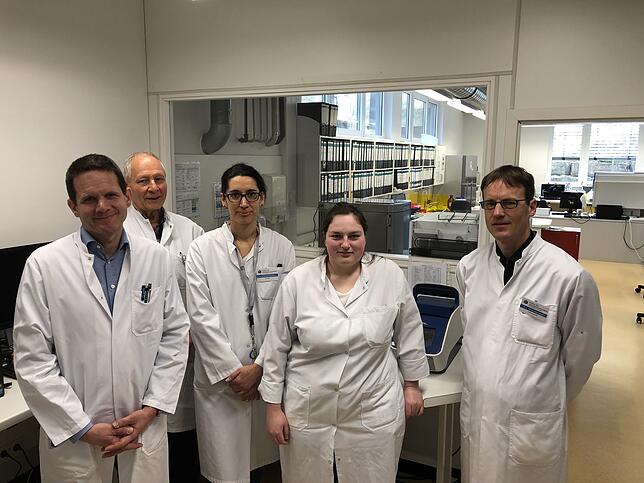

Frithjof Blessing leitet zusammen mit seinem Vater Josef Blessing das Labor in Singen, das sich auf dem Gelände vor dem Hegau-Bodensee Klinikum befindet. Täglich werden hier um die 15.000 Untersuchungsanforderungen bewältigt, die noch ganz andere Krankheitsbilder betreffen.

Das Labor wirkt wie ein Hochsicherheitstrakt: Wer durch die schwere Glastür zum Empfang will, muss zunächst eine Klingel drücken, bevor er eingelassen wird. Hinter einer Glasscheibe nimmt eine Empfangsdame das Anliegen entgegen und bittet, einen weißen Kittel überzustreifen und zu warten.

Nach ein paar Minuten tritt Josef Blessing durch eine der vielen Türen in den Warteraum, gemeinsam mit seinem Sohn Frithjof, beide ebenfalls in weißen Kitteln. Blessing senior ist Facharzt für Labormedizin, Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie, sein Rat als Professor ist bis heute gefragt. Vor 33 Jahren nahm er seine Tätigkeit in Singen auf. Gemeinsam mit seinem Sohn und seiner Tochter Heike Blessing bauten sie ein neues Laborgebäude am Klinikum. Das Labor expandierte stetig und beschäftigt heute über 150 Mitarbeiter.

Das Labor in Singen betreten die Mitarbeiter mithilfe eines Chips. Die Räume, die sich über drei Stockwerke erstrecken, sind verwinkelt wie ein Labyrinth, vollgepackt mit Diagnosegeräten, deren Wert in die Millionen geht. Die Coronavirus-Proben aus der Region werden gesondert in einem Labor der Hochsicherheitsstufe 3 geöffnet. Zutritt haben hier nur wenige: etwa der Molekularbiologe Dr. Lars Steinmüller-Magin. Der Abteilungsleiter ist eingehüllt in einen dieser weißen Kapuzenanzüge, die man von den Bildern aus Krankenhäusern in Chinas Epizentrum der Coronavirus-Seuche, Wuhan, kennt.

Mit Mundschutz und Gummihandschuhen trägt Steinmüller-Magin eine Probe durch die dicke Eisentür, die sich von außen nur über einen Druckausgleich öffnen lässt. So herrscht im Sicherheitslabor ein Unterdruck, damit bei einem Unfall kein einziges Partikel den Raum verlassen könnte.

„Das ist in den drei Jahrzehnten noch niemals vorgekommen“, weiß Josef Blessing. Die Raumluft wird über eine eigene Aufbereitungsanlage abgeführt. Gummihandschuhe Mundschutz und Schutzanzüge verschwinden nach der Behandlung der Probe in einer Klappe, werden sterilisiert und dann dem Abfall zugeführt.

Steinmüller-Magin öffnet vorsichtig das Proberöhrchen und führt ihm mit einer Pipette eine Substanz zu, die die Hülle der Coronaviren zerstört. Nachdem das Röhrchen eine halbe Minute geschüttelt wurde, bleibt nur noch der sogenannte RNA-Kern übrig. Damit ist eine Ansteckung durch das Virus nicht mehr möglich, die Gensequenz kann danach im Labor diagnostisch aufgearbeitet werden. Abschließend desinfiziert Lars Steinmüller-Magin den Arbeitsplatz

In Singen wurde die Zielsequenz der Nukleinsäure nachgebaut

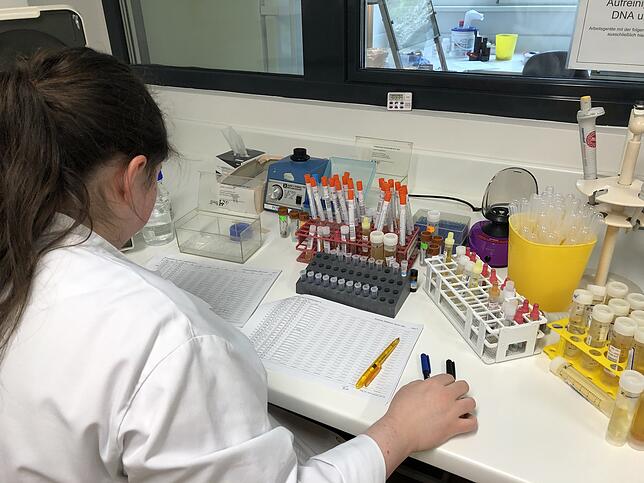

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hatte vor wenigen Wochen die Gensequenz des Coronavirus veröffentlicht. Die Nukleinsäure ist die Grundlage für die Entwicklung eines entsprechenden Nachweisverfahrens. Im Labor Blessing befasste sich Steinmüller-Magin mit dem Nachbau der Zielsequenz. Zusammen mit seiner Kollegin Susanne Kunert-Dümpelmann erarbeitete er den Test innerhalb von zwei Wochen.

Das geschieht bei einem Verdacht: Ein Arzt nimmt vier Abstriche mit Wattestäbchen. Ein Laborergebnis liegt nach weniger als 24 Stunden vor. Damit muss eine Corona-Infektion aber nicht automatisch ausgeschlossen sein. Denn die Inkubationszeit beträgt zwei bis 14 Tage, unter Umständen sogar bis zu drei Wochen. So erklärt sich, dass eine infizierte Mitarbeiterin des Münchner Automobilzulieferers Webasto vor einigen Wochen zunächst negativ getestet wurde, während sie bei einem Meeting mit anderen Menschen in Kontakt kam.

Das Coronavirus zieht derzeit die ganze Aufmerksamkeit auf sich, obwohl an der Grippe Jahr für Jahr allein in Deutschland Tausende Menschen sterben. Was das Coronavirus aber so gefährlich macht, ist die Rasanz, in der sich das Virus von Mensch zu Mensch verbreitet. Das liegt laut Josef Blessing daran, dass es sich zunächst im Nasen- und Rachenraum und am Grund des Kehlkopfs ansiedelt und hier über für das Auge unsichtbare Bläschen, sogenannte Aerosole, weitergegeben werden.

Hoffnung macht, dass die Todesrate mit unter 3 Prozent noch deutlich unterhalb derjenigen von Sars vor mehr 18 Jahren liegt. Damals starben von hundert Infizierten mehr als neun. Sein Rat daher zur Vorbeugung: „Beim Sprechen mit anderen, als infiziert zu betrachtenden Menschen mindesten anderthalb Meter Abstand halten und intensive Handhygiene, beispielsweise durch Desinfizieren und Waschen der Hände durchzuführen.“