Herr Professor Steinmetz, Sie schrieben kürzlich, dass geschätzt zwei Millionen Erwachsene in Deutschland ein unrupturiertes, also nicht eingerissenes Aneurysma im Gehirn haben. Das ist viel! Haben die Menschen eine tickende Zeitbombe im Kopf?

Nein. Tickende Zeitbomben sind es eben gerade nicht, denn die meisten dieser zwei Millionen werden daran nie erkranken. Wir verfügen mittlerweile über genug Daten aus bildgebenden Verfahren, die uns individuelle Schätzungen des Risikos erlauben. Früher hielt man unrupturierte Aneurysmen für höchst selten. Wenn man sie zufällig fand, war man darüber so schockiert, dass man sie als Zeitbomben bezeichnete. Heute vermeiden wir solche emotionalisierenden Begriffe.

Wie oft kommt es denn tatsächlich zu einer Aneurysma-Blutung?

Pro Jahr bei sieben von 100.000 Menschen. Wenn man es auf diejenigen bezieht, die ein Aneurysma im Kopf haben, sind es etwa sieben auf 3000.

Es besteht also kein Grund zur Panik. Also auch kein Grund für ein flächendeckendes, präventives Screening der Hirngefäße?

Richtig. Das wäre ungemein teuer. Und am Schluss hätte man mehr Schaden als Nutzen. Wegen der vielen positive Befunde, die keiner Behandlung bedürfen, aber den Patienten stark verunsichern oder sogar eine überflüssige und riskante Therapie zur Folge haben.

Aber gibt es Risikogruppen, bei denen ein CT oder MRT des Kopfes sinnvoll sein kann, weil bei ihnen die Wahrscheinlichkeit für eine Ruptur groß ist?

Jemand hat ein höheres Risiko, wenn die Erkrankung schon bei mehreren erstgradigen Verwandten, also Eltern und Geschwistern aufgetreten ist. Da könnte man dann schon vorbeugend screenen. Natürlich auch bei Patienten, die bereits eine Aneurysma-Blutung hatten und damit ein entsprechend höheres Risiko haben, dass so etwas wieder passiert.

Frauen sollen stärker gefährdet sein als Männer. Weil infolge ihres schwächeren Bindegewebes die Gefäße eher aussacken würden . . .

Ja, Frauen haben ein leicht erhöhtes Risiko. Aber wir wissen nicht, warum.

Gibt es ein Alter, das überdurchschnittlich gefährdet ist?

Ja. Die Altersgruppe um die 50 herum. Aber wie gesagt: Weitaus schwerer wiegt die familiäre Vorbelastung.

Familiär vorbelastet klingt danach, als könnte der oder die Einzelne ohne hin nichts machen: Die Erkrankung kommt, und man kann nichts dagegen tun?

O, doch. Man kann praktisch alles tun, was auch vor Herzinfarkt und Schlaganfall schützt. Also den Blutdruck und das Körpergewicht beobachten und gegebenenfalls senken, nicht rauchen, sich viel bewegen, sich bei der Ernährung in Richtung Mittelmeerdiät mit viel Gemüse und wenigen tierischen Fetten orientieren. Denn im Grunde sind die Aneurysmen – auch wenn es bei ihnen zu einer Aussackung und nicht zu einer Verengung des Blutgefäßes kommt – eine Spielart der Arteriosklerose, die vielen Menschen vom Herzinfarkt geläufig ist. Dieser Aspekt wird gerne übersehen.

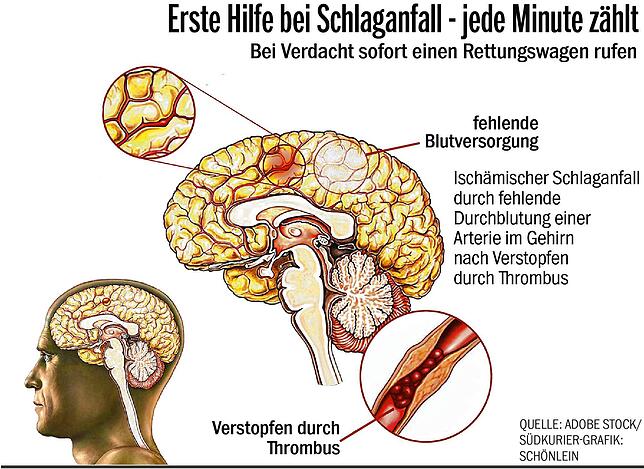

Jährlich erleiden 270.000 Menschen in Deutschland einen Schlaganfall

Was geschieht, wenn der Arzt im MRT oder CT ein – wohlgemerkt noch nicht gerissenes – Aneurysma entdeckt?

Es gibt prinzipiell zwei Möglichkeiten: Man beobachtet erst einmal, ob das Aneurysma im weiteren Verlauf größer wird, oder aber, man beseitigt es. Wenn man sich für Letzteres entscheidet, kann man operieren, indem man den Schädel öffnet und mit einem Clip die Aussackung abklemmt. Oder aber man führt einen Katheter in die Leistenarterie ein, um ihn bis zum betroffenen Gehirngefäß hochzuführen, wo dann die Aussackung von innen mit Platinspiralen ausgefüllt wird, so dass sie nicht mehr platzen kann.

Hört sich beides aufwändig und ziemlich riskant an . . .

Sowohl die Operation als auch das Coiling, wie das Platinspiralenverfahren genannt wird, haben das Risiko von Komplikationen, etwa das eines Schlaganfalls. Es liegt nicht unter vier Prozent pro Behandlung. Man muss also genau überlegen, ob man diese Eingriffe durchführt. Denn wie schon gesagt: Das Lebenszeit-Risiko für eine Ruptur des Aneurysmas ist in vielen Fällen geringer. Man sollte ja keine Therapie machen, die riskanter ist als der Zustand, den man zu therapieren meint.

Wovon hängt denn die Entscheidung für eine Operation oder ein Coiling ab?

Beispielsweise vom Lebensalter des Patienten. So hat ein 70-Jähriger, bei dem ein Aneurysma entdeckt wurde, ein deutlich geringeres Risiko dafür, dass es in seinem Leben noch zu einer Ruptur kommt, als ein 30-Jähriger. Ein zweiter Faktor ist die Größe der Aussackung im Blutgefäß: Je größer, umso gefährlicher.

Angenommen, man hat nichts gemacht, und das Gefäß reißt. Was dann?

Dann kommt es zur so genannten Subarachnoidalblutung, bei der freies Blut in die das Hirn umgebenden Räume im Schädel austritt. Sie führt in rund 30 Prozent der Fälle zum Tod und in weiteren 30 bis 40 Prozent zu einer bleibenden Behinderung.

Da kann man ja schon verstehen, dass man so etwas unbedingt verhindern will und möglichst frühzeitig eingreift, oder?

Ja. Doch es ist noch tragischer, wenn Sie einen Menschen therapieren, der keine Beschwerden hat und bei dem man nur zufälligerweise ein Aneurysma im Kopf gefunden hat – und dieser dann im Anschluss so krank ist wie der, bei dem das Aneurysma vor der Entdeckung geplatzt ist. Nicht umsonst heißt es im Hippokratischen Eid: Nihil nocere. Niemals schaden!