Frau Waibel, die Zeppeline aus Friedrichshafen sind im Ersten Weltkrieg zahlreich eingesetzt worden, und es wurden rund 100 Luftschiffe gebaut. 1919 schöpfte man Hoffnung, da anknüpfen zu können – und stand plötzlich praktisch vor dem Aus. Warum?

Das lag vor allem am Verbot der Alliierten im Versailler Vertrag, neue Luftschiffe auf Kiel zu legen. Eine zivile Verwendung der Luftschiffe wie vor dem Krieg zeichnete sich daher trotz erster Pläne 1919 nicht ab. Dann waren es die früheren Kriegsgegner, die die Friedrichshafener Luftschiffbauer als Kunden ansprachen. So hatten die Amerikaner die Idee, Zeppeline zu kaufen, was die Chance bedeutete, wenigstens wieder in den Bau einsteigen zu können.

Bekannt wurden später die großen Luftschiffe der US-Marine. Dachte man in Amerika nicht an eine zivile Nutzung wie in Deutschland?

Die Amerikaner hatten nicht nur die Militärluftschifffahrt im Blick. 1923 wurde die Goodyear-Zeppelin-Corporation gegründet, um mit diesem Joint venture auch der Verwirklichung einer zivilen deutsch-amerikanischen Verkehrsgesellschaft für Zeppeline näherzukommen. Gedacht war an den Einsatz von Passagierluftschiffen auf der Atlantikroute.

Warum wurde das nicht verwirklicht?

Letztlich hat wohl die Weltwirtschaftskrise Ende der 20er-Jahre diese Pläne durchkreuzt. Dabei hatte es nach der 20-tägigen Weltfahrt von LZ 127 im Jahr 1929 Gespräche gegeben, um eine gemeinsame Gesellschaft zu gründen. Es ist in der Zeppelin-Forschung noch nicht im Detail aufgegriffen worden, wer an diesem Projekt alles beteiligt war. Hugo Eckener, damals der Chef der Luftschiffbau-Zeppelin, schrieb in seinen Erinnerungen nebulös von „Finanz- und Industriekreisen“.

Man kann davon ausgehen, dass deutsche und amerikanische Reedereien an den Plänen für diese Verkehrsgesellschaft beteiligt waren. Die Route über den Nordatlantik galt als lukrative Verkehrslinie.

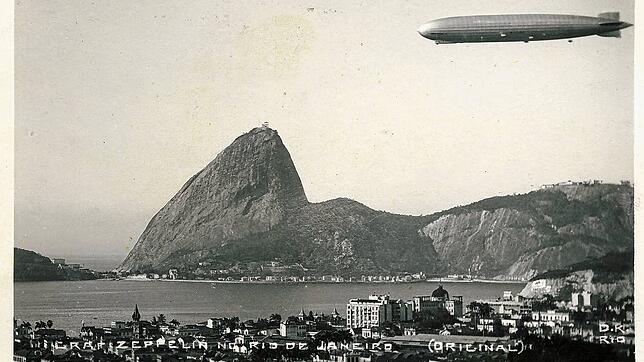

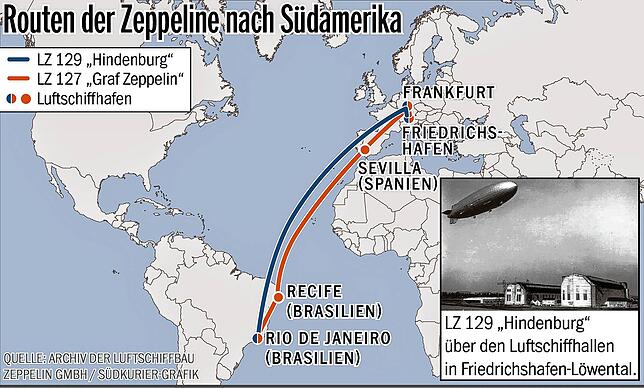

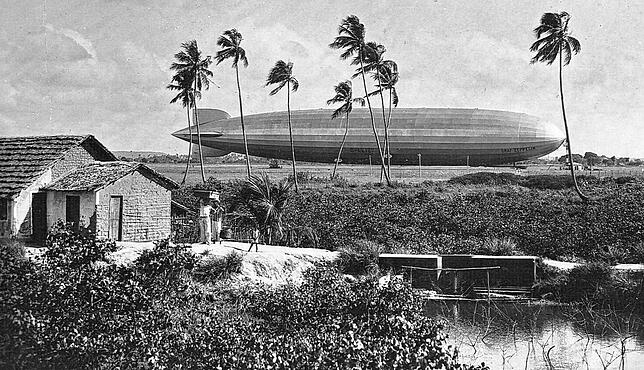

Fast kurios, dass es stattdessen zu einer festen Fahrtroute nach Südamerika kam. Recife und Rio statt New York. Exotische Ziele . . .

Ja, ausschlaggebend dafür war das Interesse der Spanier, einen Luftverkehrsweg nach Argentinien zu organisieren, das eine frühere Kolonie Spaniens war. Da wollte man wirtschaftlich Kontakt halten und suchte eine attraktive Verkehrsanbindung. Deshalb ist man an die Luftschiffbauer am Bodensee herangetreten und entwickelte sogar den Plan für den Bau eines Luftschiff-Hafens in Sevilla auf der Strecke Friedrichshafen – Spanien – Südamerika.

Und Eckener sah da eine Chance?

Ja, er ergriff diese günstige Gelegenheit einer Kooperation, die dann zum Bau von Landeplätzen und einer Halle in Brasilien führte. Ein anderer Punkt spielte dabei auch eine Rolle: Die großen deutschen Reedereien wie der Norddeutsche Lloyd und die Hapag waren bei der Delag, der Zeppelin-Verkehrsgesellschaft, über den Aufsichtsrat mit an Bord. Da sie für ihre Luxusdampfer die Konkurrenz der Zeppeline befürchteten, konnten sie das Nordatlantik-Vorhaben in den Gremien ausbremsen. Auf einer Südamerika-Route sah man im Zeppelin dagegen weniger Konkurrenz.

Es ging ja nicht nur um die Beförderung von Passagieren, sondern auch um das Geschäft mit der Luftpost. Galt das nicht auch als lukrativ?

Ja, das kann man sagen. Mit den Einnahmen durch die Zeppelinpost hatte sich ein hoffnungsvolles Geschäftsfeld aufgetan, das Geld brachte. Bei den Briefen kam es zudem nicht darauf an, dass im Luftschiff ein attraktiver Luxus geboten wurde, der ja immer hohen personellen Aufwand erfordert. Post dagegen nimmt nicht viel Gewicht weg und lässt sich gut und platzsparend transportieren.

Wir kennen die Zeppeline vor allem als Langstrecken-Luxusgefährte. Hat man nie erwogen, kleinere Luftschiffe auf Mittelstrecken einzusetzen?

Diese Perspektive hat man durchaus entwickelt. Das ergab sich ja aus den vor dem Ersten Weltkrieg realisierten Ideen des Grafen Ferdinand von Zeppelin. Er dachte früh an einen innereuropäischen Luftschiffverkehr. Doch die technische Entwicklung im Ersten Weltkrieg überholte diese Pläne. Und man muss sehen: Nach dem Krieg kam auf der Mittelstrecke das Flugzeug als Konkurrenz auf. Es brauchte viel weniger Personal und keine riesigen teuren Luftschiffhallen.

Was dachte Eckener über diese neue Konkurrenz?

Es war ihm klar, dass er sich nicht mehr lange mit dem Luftschiff am Markt halten würde, wenn die Flugzeuge dank besserer Motoren immer längere Strecken zurücklegen würden – und das schneller und preiswerter als die langsamen Zeppeline.

Spekulieren wir mal: Hätte es das „Hindenburg“-Unglück in Lakehurst 1937 nicht gegeben und hätte Hitler keinen Krieg angefangen – wären die Luftschiffe in den 50er-Jahren noch geflogen?

Sicher kaum noch oder nicht mehr. Sie hätten dasselbe Schicksal erlebt wie die großen Überseeschiffe auf dem Atlantik, die spätestens gegen das Düsenflugzeug nicht mehr ankamen.

Aber Eckener wollte nach 1945 den Gedanken an einen neuen Zeppelin-Bau nicht aufgeben?

Obwohl er bei Kriegsende mit 76 Jahren nicht mehr der Jüngste war, hat Eckener versucht, die Zeppelin-Stiftung im Unternehmen zu halten und hat mit der Stadt Friedrichshafen gestritten, die die Stiftung 1947 übernahm, weil man für den Luftschiffbau keine Zukunft mehr sah. Eckener verlor seinen Posten als Vorstand der Zeppelinstiftung. Er zog sich zurück, war aber in den USA bei seinem Freund Paul Litchfield, dem Chef von Goodyear. Dort stand die Idee für einen Luftschiffbau im Raum, wurde aber wieder fallen gelassen. Danach war für Eckener klar: Die Zeit der großen Starrluftschiffe ist vorüber.

Dann war die Idee tot?

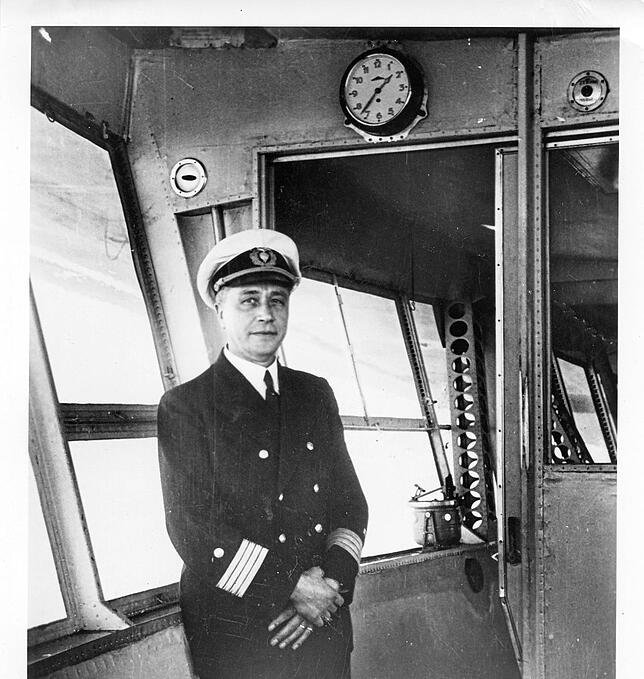

Nicht ganz. Mitte der 50er-Jahre gründete sich um den früheren LZ-129-Kapitän Max Pruss in Frankfurt/Main der „Verein für Weltluftschifffahrt“, der für die Wiedergeburt der Zeppeline warb.

Der Verein forderte von der Stadt Friedrichshafen, Geld für den Bau von Luftschiffen aufzuwenden, weil sich jetzt neue Chancen auftäten. Tatsächlich wurden Wirtschaftlichkeitsberechnungen durchgeführt und geprüft, ob es mit den vorhandenen Unterlagen der Luftschiffbau Zeppelin GmbH möglich wäre, wieder in den Bau einzusteigen. Man kam aber zu der Einschätzung, dass das wirtschaftlich nicht mehr attraktiv sei.