Kochsalz ist ein faszinierender Stoff. Ohne das einst so wertvolle „weiße Gold“ kann der Mensch nicht überleben: Die Hauptbestandteile Natrium und Chlorid regulieren den Wasserhaushalt des Körpers. In großen Mengen wirkt das Mineral aber wie Gift. Schon 0,5 bis ein Gramm pro Kilo Körpergewicht gelten als lebensgefährlich.

So starb im Jahr 2004 ein kleines Mädchen, nachdem es einen mit 30 Gramm Salz angerührten Pudding gegessen hatte. Wie viel von diesem Stoff tut dem Körper also auf Dauer gut? „Es gibt einen heftigen Streit darüber, welche Menge Kochsalz optimal ist“, sagt Ulrich Wenzel, Vorsitzender der Deutschen Hochdruckliga. Immerhin besteht bei einem Punkt wenig Zweifel: Den meisten Bundesbürgern täte es gut, weniger von dem Stoff zu konsumieren.

Im Schnitt nehmen Frauen hierzulande täglich 8,4 Gramm Salz zu sich, bei Männern sind es zehn Gramm. Das ist nach Einschätzung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) zu viel: Sie empfiehlt, nicht mehr als sechs Gramm täglich zu konsumieren – also etwa ein Teelöffel. „Das ist allerdings nur ein Orientierungswert“, räumt Sprecherin Antje Gahl ein.

Kochsalz treibt den Blutdruck

Damit ist die DGE sogar etwas großzügiger als die Weltgesundheitsorganisation, die als Grenze bloß fünf Gramm pro Tag angibt. Klar ist für Antje Gahl, dass sich ein Großteil der Deutschen viel zu salzig ernährt: „40 Prozent der Frauen und 50 Prozent der Männer in Deutschland nehmen über zehn Gramm Kochsalz täglich zu sich.“

Kochsalz treibt den Blutdruck in die Höhe. Diesen Effekt erklären sich Mediziner vor allem dadurch, dass Salz Flüssigkeit bindet. Gelangt viel Salz ins Blut, steigt dadurch das Blutvolumen und drückt stärker auf die Wände der Blutgefäße. Umgekehrt nimmt durch Salzverzicht die Flüssigkeitsmenge in den Gefäßen ab, sodass der Druck sinkt.

„Bei manchen Menschen hat eine Kochsalzreduktion dramatische Effekte, bei anderen nur geringe“, sagt Ulrich Wenzel. Mitte der 90er Jahre haben Wissenschaftler entdeckt, dass 30 bis 50 Prozent der Blutdruck-Patienten (Hypertoniker) salzsensitiv sind: Ihre Werte gehen deutlich nach unten, wenn sie weniger Kochsalz konsumieren.

Auch die Gene spielen mit

Ob man salzempfindlich ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, unter anderem den Genen sowie Vorerkrankungen: So reagieren laut DGE Senioren, Übergewichtige und Menschen mit Niereninsuffizienz tendenziell stärker auf Salz. Die Tatsache, dass Schwarzafrikaner besonders salzsensitiv sind, wird damit erklärt, dass Kochsalz in Afrika rar gewesen sei. Daher sei die Fähigkeit, Salz gut in der Niere zu konservieren, ein genetischer Auslesefaktor gewesen. Das ist allerdings umstritten.

Ob der Blutdruck stark auf Salz reagiert, kann man nur selbst herausfinden: Dazu ernährt man sich ein bis zwei Wochen salzarm und vergleicht die Blutdruckwerte mit den Ausgangsdaten. Auch wenn nur ein Teil der Bevölkerung deutlich auf eine verminderte Salzzufuhr reagiert, so ist für den Mediziner Wenzel klar: „Eine Reduktion der Salzzufuhr um 10 bis 20 Prozent würde der gesamten Bevölkerung zugute kommen.“ Dadurch gäbe es weniger Hypertoniker und vielen Blutdruck-Patienten wären geholfen.

Verpackt in Brot, Wurst und Käse

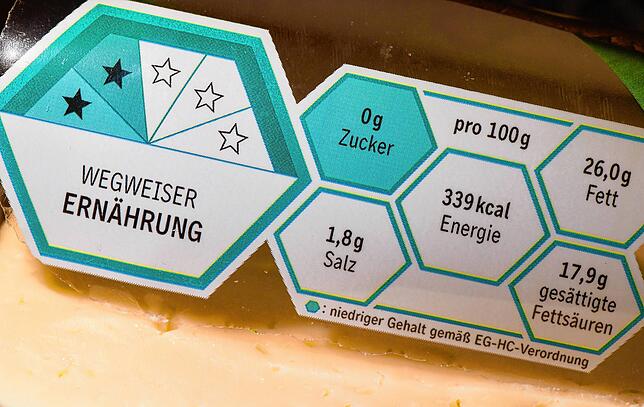

Der Experte appelliert an die Lebensmittelindustrie, den Salzgehalt der Produkte zu reduzieren und deutlicher zu deklarieren. „Eine klare Kennzeichnung wäre bereits eine Hilfe.“ Dazu muss man wissen: Wie viel Salz Verbraucher täglich aufnehmen, hängt kaum davon ab, wie stark sie ihr Süppchen salzen. Den weitaus größten Teil, um die 80 Prozent, nehmen sie über verarbeitete Lebensmittel, allen voran Brot, Wurst, Käse und Fertiggerichte, sowie über das Essen außer Haus zu sich. Wer also auf Kantinenmahlzeiten angewiesen ist, kann seinen Salzkonsum viel weniger beeinflussen.

Ob eine extreme Beschränkung beim Salz auf Dauer überhaupt gesund wäre, ist zweifelhaft. Es gibt Anhaltspunkte dafür, dass sich eine starke Salzrestriktion negativ auf die Gesundheit auswirken und das Risiko für Herzinfarkte und Schlaganfälle steigern kann. Eine groß angelegte Studie unter Federführung des kanadischen Epidemiologen Andrew Mente hat gezeigt, dass eine extrem geringe Salzaufnahme mit einer höheren Zahl an Herz-Kreislauf-Erkrankungen einhergeht.

Die richtige Dosierung liegt irgendwo in der Mitte

Auch Wenzel räumt ein, dass die Beziehung zwischen Salzzufuhr und kardiovaskulären Ereignissen eine U-förmige Kurve ergibt: Sowohl sehr niedrige als auch sehr hohe Werte erhöhen offenbar das Risiko für Krankheiten dieser Art. Karl-Ludwig Resch vom Deutschen Institut für Gesundheitsforschung hält die Extreme ebenfalls für gefährlich. „Nur für diese ist klar, dass sie schädlich sind“, sagt er. Ansonsten sei offen, wo die Grenze zwischen gesund und ungesund verlaufe: „Irgendwo im Bereich zwischen zwei und 10 Gramm Salz pro Tag scheint es einen Wert zu geben, mit dem der Körper gut zurechtkommt.“ Dabei spielten auch individuelle Besonderheiten wie Alter, Gewicht und Zustand des Stoffwechsels eine Rolle.

Besser ist, Übergewicht abzubauen

„Wenn man aufs Salz drischt, eröffnet man den falschen Kriegsschauplatz“, kritisiert Resch. Statt sich den Salzstreuer zu verbieten, seien Hypertoniker besser damit beraten, Übergewicht abzubauen und sich mehr zu bewegen: „Die Effekte dieser Maßnahmen sind bestens belegt“, betont er. Aber gegen Bestrebungen, den Salzkonsum in Deutschland etwas zu verringern, hat auch Resch nichts einzuwenden.

Verbraucher, die sich salzärmer ernähren wollen, erreichen das vor allem, indem sie weniger Fertigprodukte essen. Joghurt, Quark, Obst und Gemüse enthalten wenig Kochsalz. Wer größere Mengen solcher Nahrungsmittel verzehrt, kommt in den Genuss zusätzlicher Effekte: Manche Obst- und Gemüsesorten, etwa Avocado, Fenchel, Rosenkohl, Aprikosen und Bananen enthalten viel Kalium. Und das kann wiederum den Blutdruck senken.