Herr Kotte, wer vor dem Mauerfall aus dem Westen nach Ostberlin wollte und die Soldaten an der Grenze sah, hat sich gedacht: Besser nicht ansprechen. Was waren das für Menschen, mit denen sie an der Mauer auf Posten standen?

In der Regel hatten Touristen mit uns gar keinen Kontakt. Anders war das bei den Kontrolleuren und Stasi-Offizieren. Wir saßen auf dem Turm oder standen am Zug. Die Grenzsoldaten waren Leute wie Sie und ich. Aber natürlich hat die Führung der DDR-Grenztruppen das Personal nach vermuteter politischer Zuverlässigkeit ausgewählt und eingestuft.

Wenn ein Soldat „bestätigt“ war, wie wir das nannten, dann war das Risiko, dass er in den Westen abhauen könnte, gering. Das waren zum Beispiel Seemänner, die bereits im Westen waren und hätten abhauen können. Dann gab es Familienväter, die ihre Frauen und die Kinder nicht zurücklassen würden. Auch mögliche Verwandtschaft im Westen spielte eine Rolle.

Und es gab Leute wie mich, bei denen man davon ausging, dass sie Studium und Karriere in der DDR durch eine Flucht oder einen Fluchtversuch nicht gefährden würden.

Das heißt, Sie konnte man an die vorderste Linie stellen?

Ja – und das zeigte die Perfidie des untergliederten Grenzregimes. Die „einfachen“ Soldaten waren bei der NVA und keine Grenzer. Die „unbestätigten“ standen vor der Mauer, ohne Chance, da rüberzukommen. Ich war ein Bestätigter und wurde täglich an eine andere Grenzübergangsstelle eingeteilt, etwa am Bahnhof Friedrichstraße oder am Übergang Checkpoint Charlie und Heinrich-Heine-Straße.

Mein Posten war in der Regel an vorderster Front. Ich hätte nur über den weißen Strich laufen müssen und wäre im Westen gewesen. Dann hätten sie auch nicht mehr auf mich schießen dürfen.

Aber Sie dachten an Studium und akademische Karriere?

Na ja, es war vielmehr die Frage: Was sollte ich da drüben? Meine Mutter hatte im Westen zwar eine Cousine, aber ich hätte ganz von Null anfangen müssen.

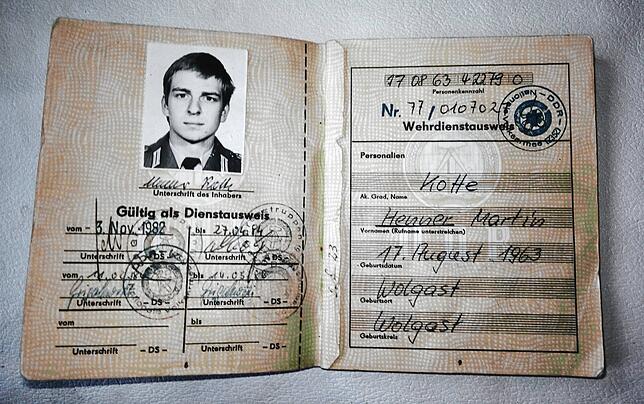

Wie sind Sie zu den Mauer-Grenztruppen gekommen? Durch eine Bewerbung?

Nein, ganz anders. Nach dem Abitur war es in der DDR üblich, dass Männer, die studieren wollten, statt anderthalb Jahre drei Jahre zur Nationalen Volksarmee einrückten. Das war inoffiziell gesetzt, man sollte dem sozialistischen Vaterland etwas zurückgeben dafür, dass man studieren durfte.

Ich fand diese erzwungene Freiwilligkeit unmöglich und habe gesagt: Ich gehe nur für anderthalb Jahre! Es war nicht ganz einfach, und ich habe mehrere üble Gespräche mit der Schulleitung führen müssen, aber am Ende habe ich mich durchgesetzt. Dann kam meine Einberufung und ich sitze an der Berliner Mauer.

Dazu haben Sie dann ja gesagt?

Die Frage in dieser Zwangslage war eher: Was ist, wenn ich jetzt nein sage? Das hätte geheißen: Ich kann all das Erreichte und meine Pläne begraben und irgendwo nach einer Lehre als Handwerker anfangen. Dazu kommt: Man hätte auch meine Familie in eine Art Sippenhaft genommen für ihren renitenten Sohn.

Mit welchen Gefühlen sind Sie damals von Dresden nach Berlin gefahren?

Ich habe mir gedacht: Es muss halt sein. Wir sind ja mit der Bahn einen ganzen Tag unterwegs gewesen. Wir haben uns beim Skat vom normalen Leben verabschiedet, was genau kommen würde, wussten wir nicht. Klar war nur: Ein halbes Jahr Ausbildung und ein Jahr Dienst an der Grenze.

Das Symbol der deutschen Teilung

Wie lief es beim Grenzausbildungsregiment 39 in Berlin-Wilhelmshagen ab? War es dort strenger als bei der NVA?

Das glaube ich nicht. Es war ja ein sehr großes Regiment. Mit Schießausbildung, Revierreinigen und Polit-Unterricht, klar. Es gab aber auch Pop- und Schlagerkonzerte dort. „Karat“ und andere bekannte Gruppen traten auf.

Gezeigt wurden auch Propagandafilme wie „Ich, Axel Cäsar Springer“ vom Deutschen Fernsehfunk der DDR. Bei so was hat man halt geschlafen, im Kinosaal sah‘s ja keiner. Sicher war es bei uns ideologisch strenger als in normalen NVA-Regimentern. Andererseits gab es auch einen gut bestückten Buchladen in der Kaserne . . .

Mit Titeln, an die man sonst kaum herankam?

Ja, die verkauften alles, was es im normalen DDR-Buchhandel nur unterm Ladentisch gab. Erstens hatten die alle meine geliebten Krimis, um die man sich draußen prügeln musste. Dann habe ich auch Bücher von Albert Camus gekauft und Titel von Truman Capote, deren Auflagen so klein waren, dass sie kaum in die Läden kamen. Das war für mich Bücherwurm ein tolles Angebot.

Das hört sich nicht nach pausenlosem ideologischen Drill an . . .

War auch nicht so. Es war das Jahr 1983, in dem Udo Lindenberg seinen Sonderzug nach Pankow fahren ließ. Natürlich haben wir auf der Stube heimlich RIAS (Rundfunk im amerikanischen Sektor, Anm. d. Red.) gehört und den Schlager mitbekommen. Nach den sechs Monaten ging es dann in die Regimenter.

Und da wehte ein anderer Wind?

Ja, und kein guter. Ich wurde in die Walter-Husemann-Kaserne nach Berlin-Pankow versetzt. Dort hatte man jeden Tag einen anderen Dienst: Frühschicht, Spätschicht, Nachtschicht – Frühschicht, Spätschicht, Nachtschicht. Man kam nie raus, keine Pause am Wochenende, nichts. Die Schicht an der Grenze dauert acht Stunden, und als ich mal meinen Unmut äußerte, musste ich Einzelposten laufen, bei dem man sich mit niemanden unterhalten konnte.

Da geht ja die Zeit nicht herum . . .

Nein, man konnte nichts anderes machen außer gucken. Im Bahnhof Friedrichstraße stand ich mit Pistolenhalfter an den Waggontüren und gestattete den Omas erst nach Pfiff den Einstieg, oder ich stand an der Glaswand und überblickte die Halle. Vom Posten Marschallbrücke II guckte ich in die Verstrebungen der S-Bahn-Brücke über die Spree. Heilig Abend und Silvester 1983 stand ich am Checkpoint Charlie.

Gab es also Posten, die begehrter waren als andere, weil weniger langweilig?

Das war nicht der Punkt. Entscheidend war, mit wem man auf Posten stand. Nachdem man vergattert war, hat man erfahren, wer das ist. Da waren alle Berufe und alle Temperamente vorhanden. Einer war ein großer Fan von Schlagerstar Nicole und „Ein bisschen Frieden“, mit anderen unterhielt man sich über Erdbeersorten.

Mit einem Fluchtversuch wurden Sie nie konfrontiert?

Nein, das kam so gut wie nie vor – in den 80er-Jahren war es sowieso selten, im Gegensatz zu den 60er-Jahren. Gruselig waren eher Meldungen über durchgeknallte Sowjet-Soldaten, die mit einem Schützenpanzer aus ihrer Kaserne ausgebrochen waren und angeblich in den Westen durchbrechen wollten. Diese Leute waren jahrelang in der DDR wie weggesperrt.

Wenn es dann Entwarnung gab, ahnten wir, dass diese Russen erschossen worden waren. Daher war die Frage, ob ich im Fall eines Fluchtversuchs meine Waffe abgefeuert hätte, müßig, denn ich stand nie vor dieser Entscheidung. Man fragt sich ja auch nicht den ganzen Tag: Was würde ich im Fall einer Krebsdiagnose tun?

Wann haben Sie sich erstmals als Ex-DDR-Grenzwächter geoutet?

Das war erst 2006. Die Erfahrung des Grenzregimes haben mich zweifellos belastet. Das zehrte schon während des Dienstes an den Nerven. Ich habe ein Drittel an Gewicht zugenommen, weil ich Essbares in mich hineinstopfte, und ich habe geraucht wie ein Schlot. Was sollte man denn die ganze Zeit auf Posten machen? Der Lebensmittelladen im Regiment war gut bestückt. Klar, dass ich nach Ende der Dienstzeit von Berlin genug hatte und erst 1989 wieder hinkam.

Wie oder wo haben Sie den Fall der Mauer erlebt?

Ich habe damals gerade meinen Führerschein gemacht und hörte am 10. November morgens früh um fünfe Radio, ich glaube, es war ein West-Sender. Die Grenze war offen, und da habe ich mir gesagt: Jetzt ist es aus mit der DDR und es kommt die Einheit. Mein Fahrlehrer wusste noch von gar nichts.

Die Mauer ist heute weg, aber irgendwie auch noch da. War man 1989/90 zu optimistisch?

Man kann eine Mauer, die Jahrzehnte stand, abreißen. Aber sie bleibt trotzdem bestehen. Die Überwindung braucht Zeit und viel Toleranz von beiden Seiten. Ich habe nie geglaubt, dass, wenn die Mauer fällt, wir Deutsche in Ost und West uns alle um den Hals fallen. Das funktioniert nicht so einfach, man muss es auch wollen.