Die Spurenauswertung läuft auf Hochtouren. Eine Zeit lang kommen täglich neue Spuren aus Freiburg in das Labor des kriminaltechnischen Instituts des Landeskriminalamts in Stuttgart. So geht das seit dem 15. Oktober – seit die erschütternde Tat, die Gruppevergewaltigung in der Nähe eines Technoclubs im Freiburger Industriegebiet bekannt ist. Der Fall übersteigt die Größenordnung der meisten Fälle, mit denen die DNA-Analytikerin Jutta Schnee und ihre Kollegen zu tun haben.

Sie ist Teil des Teams, das Spuren wie die der Gruppenvergewaltigung auswertet. Über Wochen und Monate beschäftigt sich die zuständige DNA-Expertin mit kaum etwas anderem. So zahlreich sind die Spuren – vor allem auf der Kleidung des Opfers. Die 18-Jährige soll von mehreren Männern vergewaltigt worden sein, tatverdächtig sind erst sieben, dann acht, schließlich elf Männer.

Tat spielt hier keine Rolle

Für die Experten hier spielt das alles keine Rolle – darf es nicht. Ihre Aufgabe ist es, DNA mit von den Tatverdächtigen genommenen Proben zu vergleichen und nachzuweisen, wer Spuren an dem mutmaßlichen Opfer hinterlassen hat. Wie diese „Antragungen“, wie es in ihrem Fachjargon heißt, zustande gekommen sind, ist eine ganz andere Frage.

Oft gibt es dafür verschiedene Möglichkeiten. Auch darüber müssen die Experten später vor Gericht Auskunft geben, wenn sie ihre Ergebnisse vorstellen und als Zeugen geladen sind. Deshalb möchte Doktor Schnee lieber nicht fotografiert werden. Sie will sich die Anonymität wahren, mit der hier auch die Spuren behandelt werden.

Niemand darf einfach so ins Labor gehen. Die Gefahr einer möglichen Kontaminierung der untersuchten Spuren soll so gering wie möglich gehalten werden. Deshalb muss jeder Besucher einen Kittel anziehen – und eine Speichelprobe abgeben. Frau Schnee hält mir ein versiegeltes Röhrchen mit einem Wattestäbchen hin. Meine DNA wird in einer Mitarbeiterdatei gespeichert. Im unwahrscheinlichen Fall, dass meine DNA irgendwie auf ein Beweisstück gelangt, kann ich als mögliche Täterin ausgeschlossen werden.

Im Labor liegt ein graues T-Shirt. Schnees Laborassistentin arbeitet bereits daran, tupft mit einer Pinzette und einem kleinen Vliesstückchen Stellen am T-Shirt ab. Sie trägt einen Mundschutz, eine Haube und Handschuhe, einen Laborkittel. Auf dem T-Shirt sind kleine Löcher zu sehen markiert mit Strichlinien, daneben sind kleine Metermaßeinheiten aufgeklebt.

Alles andere als einfach

In diesem Fall handelt es sich nur um ein fiktives Beweisstück. Die tatsächlichen Asservate, wie die Labormitarbeiter die Beweisstücke nennen, werden unter noch strengeren Vorgaben untersucht – zusätzliche Personen im Raum könnten DNA-Spuren hinterlassen und die ganze Analyse durcheinanderbringen. Jeder Labormitarbeiter untersucht entweder nur Spuren des Opfers oder einer der Täter. Auf die strikte Trennung wird großer Wert gelegt. Deshalb gibt es sogar verschiedene Räume, in denen die Spuren untersucht werden.

Aus Filmen und Kriminalserien scheint es immer so einfach, Spuren zu sichern und innerhalb kürzester Zeit Rückschlüsse auf die Täter zu ziehen. Doch in der Realität sieht das anders aus. „Natürlich können wir in Sonderfällen einzelne Spuren auch innerhalb von drei bis vier Stunden typisieren“, sagt Doktor Schnee. Das aber halte den ganzen Laborbetrieb auf, weil solche Intensivauswertungen keine parallel laufenden Analysen anderer Spuren zulassen.

Doch was, wenn es wie im Freiburger Fall viele Spuren gibt? Allein die Unterwäsche des Opfers wies eine hohe Zahl an Spuren auf. Auch ihr BH, die Strumpfhose, der Rock und ihr Oberteil hatten verschiedene Antragungen. Schon die Untersuchung eines einzelnen Kleidungsstücks kann so mehrere Stunden in Anspruch nehmen – nur für eine Seite.

So läuft eine DNA-Analyse ab

Jede einzelne Spur muss dokumentiert und beschrieben werden und bekommt einen eigenen Barcode. Das alles ist aufwendig, aber auch notwendig, um später der Staatsanwaltschaft eine eindeutige Beweisführung zu ermöglichen.

DNA hilft nicht immer

Doch nicht immer reicht die aus den Spuren gefilterte DNA aus, um sie auswerten zu können. „Das ist oft schon der Haken“, weiß Doktor Schnee aus Erfahrung. Dabei ist viel immer noch unglaublich wenig: Meist arbeitet das Labor mit Mengen unter einem Nanogramm. Nur ein Millionstel eines DNA-Strangs wird in der Regel untersucht.

Ihr Aufbau ist unglaublich kompliziert. Für die DNA-Analyse sind bestimmte Merkmale in der DNA wichtig, die „individualtypisierend“ sind. Es geht um Teilabschnitte, die bestimmte Merkmale aufweisen. An sie gilt es heranzukommen. Bei einer Weltbevölkerung von sieben Milliarden Menschen errechnen die Experten so die Wahrscheinlichkeit, mit der es irgendwo auf der Welt einen Menschen mit der gleichen DNA gibt. Meist liegt sie im Bereich von Billiarden. Damit ist die Spur eindeutig einer Person zuzuordnen.

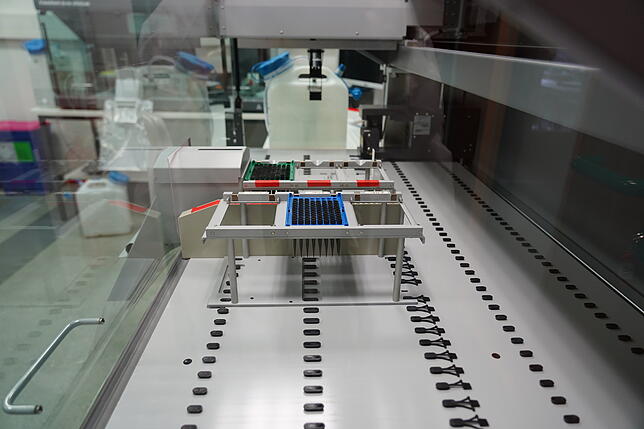

Roboter helfen bei der Arbeit, ein mehrstufiger Prozess, der mehrere Tage dauert. Die beiden großen Maschinen sehen nicht gerade spektakulär aus. An diesem Montag liegen sie still: Das Labor startet die Routine meist einmal in der Woche, um sie dann zum Ende der Woche auswerten zu können. Dass in diesen unscheinbaren Geräten DNA herausgefiltert werden kann, ist kaum vorstellbar.

Schwierige DNA-Mischspuren

Manchmal ist diese DNA auch verwertbar – dann muss der Prozess von Neuem beginnen. Bei sogenannten Mischspuren wird es noch komplizierter: Sie entstehen, wenn mehrere an einer Tat beteiligt waren und an einer Stelle DNA von verschiedenen Menschen festgestellt wird. Die Methodik der Zuordnung ist sehr komplex. Die Essenz: Je mehr Personen eine Mischspur verursacht haben, desto schwieriger ist die Auswertung. Sind mögliche Täter also nicht immer identifizierbar? „Theoretisch ja“, gesteht Schnee ein. „Aber in der Regel gibt es nicht nur Mischspuren, sondern auch Einzelspuren der jeweiligen Tatbeteiligten“, ergänzt sie. „Es ist nicht ganz aussichtslos“.

Doch im Freiburger Fall musste Schnees Kollegin immer wieder sagen, dass eine Mischspur nicht eindeutig zuzuordnen war. Deshalb ist die Rekonstruktion jener Oktobernacht auch so unglaublich schwierig – trotz der vielen Spuren am Tatort, der Kleidung und dem Körper der jungen Frau. Und nicht immer sind Spuren auch ein Beweis für eine Tat. So wurden von einem der Angeklagten in diesem Fall DNA-Spuren an der Kleidung des Opfers gefunden. Er behauptet, ihr nur beim Anziehen geholfen haben.

Für Doktor Schnee spielt das keine Rolle. Ihre Aufgabe ist es, Spuren zu finden und mit DNA-Proben der Verdächtigen zu vergleichen. Deren Auslegung überlässt sie dem Gericht.