Es schneit, es regnet, es rutscht. Die anhaltenden Regenfälle und die schnelle Schneeschmelze der vergangenen Tage haben einigen Hauseigentümern und Bewohnern im Süden Baden-Württembergs übel mitgespielt.

In Primisweiler bei Wangen im Allgäu ist seit vergangener Woche ein Haus unbewohnbar. Es steht direkt über eine Abbruchkante, nachdem der aufgeweichte Hang weggebrochen ist. In Schopfheim im Landkreis Lörrach rutschte Erde auf einer Länge von 40 Metern. Vier Häuser mussten geräumt werden, eines ist akut gefährdet, weil ein Teil des Fundaments freiliegt.

Auch aus Rheinland-Pfalz wird ein Hangrutsch gemeldet. In Eisenberg im Donnersbergkreis ist jetzt ein Mehrfamilienhaus unbewohnbar.

Mit diesen Vorkommnissen, die meist hohe Schadensummen nach sich ziehen, wird man auch in Zukunft rechnen müssen. Dazu Fragen und Antworten:

Wird es künftig mehr Hangrutschungen geben?

Ja, damit ist zu rechnen. Nach Auskunft von Clemens Ruch, Referatsleiter der Landesingenieurgeologie beim Regierungspräsidium Freiburg, wird über Rutschungen zwar keine Statistik geführt. „Im Zug der Klimaerwärmung dürften sich Massenbewegungen wie Hangmuren, Rutschungen, Steinschlag und Felssturzereignisse aber mehren“, so der Experte.

Denn diese Schadensfälle seien an stärkere Niederschlagsperioden gebunden, die durch den Klimawandel öfter als bisher vorkommen. „Dazu gehört auch das gehäufte Auftreten von Starkniederschlägen“, ergänzt Ruch. Felsstürze wie im Südschwarzwald – wo bei Todtnau im Juni 2020 ein 28-Tonnen-Fels auf eine Straße rollte – bestätigen die Annahme des Geologen.

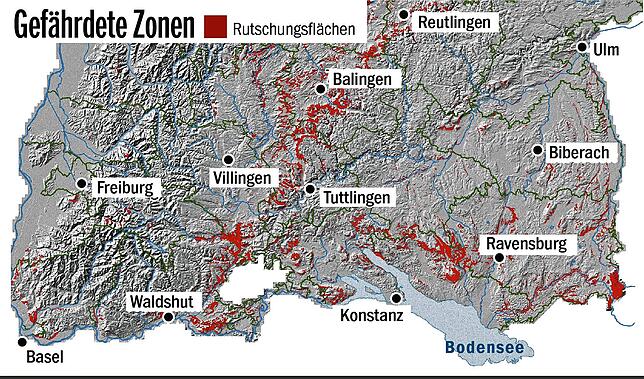

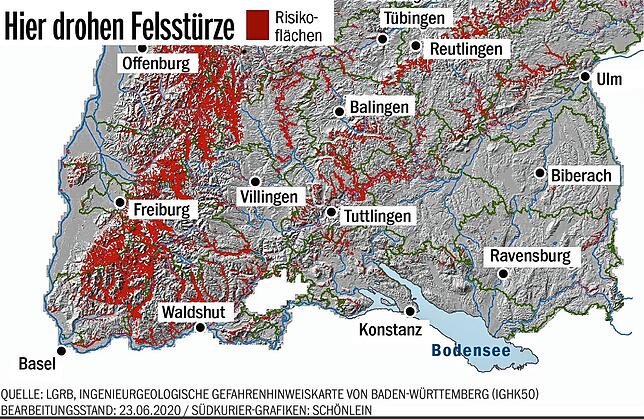

Welche Gebiete in Baden-Württemberg sind durch Rutschungen bedroht?

„Das sind vor allem die Regionen, in denen tonige Gesteine wie Tonstein, Mergelstein und Schluffstein den Untergrund bilden“, sagt Clemens Ruch. „Dies betrifft vor allem das Albvorland bis hin zum Albtrauf der Schwäbischen Alb, das Keuperbergland im Neckarraum, das Wutachgebiet, das Markgräfler Land oder die Hänge im Bodenseeraum.“ Steinschlag- bis Felssturzereignisse findet man laut Ruch verstärkt im Bereich des Schwarzwalds, des Odenwalds, in den steilen Neckartalhängen wie auch im Bereich der Felsenkulissen der Schwäbischen Alb.

Wo gibt es Risikoflächen in der Region?

Wie die Gefahrenhinweiskarte des RP Freiburg zeigt, häufen sich die Risikoflächen in der Region im Klettgau um Waldshut-Tiengen, nördlich um Bonndorf und Blumberg (Wutach), auf der Halbinsel Höri am Bodensee, im Hegau um Singen und Engen, im Linzgau und westlich von Ravensburg um Deggenhausertal und Markdorf.

Auch zwischen Tuttlingen und Donaueschingen gibt es Risikoflächen. Steinschlag und Felssturz droht vor allem im Südschwarzwald zwischen Schopfheim und Freiburg. Aber auch einzelne Zonen im Hegau und im Linzgau sind betroffen.

Wie kann ein Hang überhaupt ins Rutschen kommen?

Liegt das nur am Regenwasser? Nein. Die Voraussetzungen bilden laut Clemens Ruch die „rutschempfindlichen Gesteine“, verbunden mit der Hangneigung. Deren Entwicklung führt in die Erdgeschichte zurück und zwar in das tropische Jura-Meer vor 200 bis 150 Millionen Jahren, als große Teile des heutigen Baden-Württemberg von Wasser bedeckt waren. Dort bildeten sich durch Ablagerungen mehrere Sedimentschichten aus Ton, Kalk und Mergel.

Als sich die Mittelgebirge erhoben und sich die heutige Topografie herausbildete, gerieten Schichten in eine Schieflage, die sich bis heute beibehalten haben. In manchen Steinbrüchen ist das gut sichtbar.

Wie wirkt sich das Wasser aus?

Clemens Ruch nennt das Wasser den „Hauptmotor“ von Rutschereignissen. „Durch den starken Niederschlag kommt es zu einer Sättigung des Bodens“, so der Experte. „Der dadurch schwere Boden verliert seine Haftfestigkeit und rutscht auf geneigter Fläche ab“.

Der Geotechniker Bernd Mannsbart aus Schopfheim wählt gegenüber dem SÜDKURIER das Bild der Seife: „Wenn das Stück trocken ist, halten sie es gut in der Hand“, sagt Mannsbart. „Kommt aber Wasser dazu, glitscht ihnen die Seife aus der Hand.“ Bei Felsgestein ist es anders: „Hier führt oftmals hoher Wasserdruck in Spalten und Kluften zum Ausbruch und Absturz labiler Felsbereiche“, so Clemens Ruch.

Was kann man als Bauherr vorbeugend gegen Erdrutsche unternehmen?

„Da in den allermeisten Fällen bei Rutschungen das Wasser im Hang die entscheidende Rolle spielt, wird man immer darauf abzielen, für eine geordnete Entwässerung zu sorgen“, erklärt Clemens Ruch. Das kann etwa durch eine Hangdrainagen geschehen. Dazu kommen bauliche Vorkehrungen wie Stützmauern oder Verankerungen.

Geotechniker Bernd Mannsbart setzt hinzu: „Auf Risiko-Flächen kommt man um eine Baugrund-Untersuchung nicht herum.“ Der Architekt müsse den Bauherrn im Zweifelsfall darauf hinweisen, dass ein Geotechniker hinzugezogen werden muss. Grundlage dafür ist die DIN-Norm 4020. Sie schreibt geotechnische Untersuchungen für bautechnische Zwecke fest und unterscheidet zwischen drei Kategorien. Kategorie III umfasst Bauvorhaben auf schwierigem Untergrund. Der Geotechniker setzt bei Bedarf sogar Bohrgerät ein, um Bodenproben zu entnehmen.

Kann man sich gegen Schäden, die durch eine Rutschung oder einen Felssturz hervorgerufen werden, versichern?

Ja. Der Gesamtverband der Deutschen Versicherer (GDV) verweist auf die Elementarschadenversicherung (Erweiterte Naturgefahrenversicherung). 99 Prozent aller Bauwerke in Deutschland, heißt es, seien auf diese Weise versicherbar. Gedeckt sind – je nach Vertrag – Schäden durch Starkregen und Überschwemmung oder Rückstau, Hochwasser, Schneedruck, Lawinen oder Erdrutsch und Erdsenkung, Erdbeben und Vulkanausbruch. Zu beachten: Im Schadenfall trägt der Versicherte einen Teil der Kosten selbst, da meist eine Selbstbeteiligung vereinbart wird.