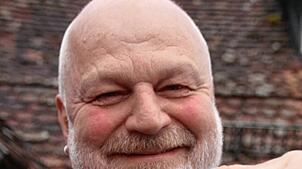

Die Schuhe soll der Gast doch bitte anlassen. „Hier wird gelebt“, sagt Wolfgang Hepp, als er die Tür öffnet. Der Schauspieler, 1941 in Singen am Hohentwiel geboren, bekannt aus der SWR-Serie „Die Fallers“, lebt wieder in seiner Heimat. Die Lage seiner Wohnung im Norden der Stadt könnte kaum besser sein: Durchs Fenster blickt man auf den Berg und die Festungsruine.

Der Hohentwiel sei sein „erster Abenteuerberg“ gewesen, erzählt Hepp. Er habe ihm einen Vater bewahrt, der nicht traumatisiert aus dem Krieg kam. Hepp senior war dort stationiert, musste Meldung machen, wenn feindliche Flugzeuge kamen. Das habe ihn vorm Fronteinsatz bewahrt. Das Elternhaus, nicht weit vom Bahnhof, steht noch.

In Kiel fand er kein Glück

Hepp hat fast 40 Jahre im Markgräflerland gelebt, mit seiner Frau zog er 2016 nach Kiel in die Nähe des gemeinsamen Sohns. „Wenn irgendwas ist im Alter, haben wir gedacht.“ Dann starb erst sein Sohn, drei Jahre später seine Frau. Schwere Themen für Hepp, immer noch. Wieder nach Singen zu ziehen, sei „ein Entschluss von jetzt auf nachher“ gewesen, so Hepp. „Warum nicht wieder dahin zurück, wo du herkommst?“

Innerhalb von vier Tagen habe er seine Wohnung gefunden. Zwei ältere Schwestern leben noch in der Gegend, dazu Nichten und Neffen, aber „die haben ihr eigenes Leben“. Noch kommt er allein zurecht, einmal die Woche kommt eine Putzhilfe. Er habe vor dem Umzug schon überlegt, ins betreute Wohnen zu gehen, „aber ich habe mir das angeguckt und habe nur Leute mit Rollatoren gesehen. Ich habe nichts gegen einen Rollator, aber ich dachte: Das ist mir zu früh.“

Da habe er noch nicht absehen können, „dass es so schlimm werden würde“. Was Hepp damit meint: Er ist gehbehindert, zwei Krücken sind aktuell seine ständigen Begleiter. „Eine lange Geschichte“, sagt er. Am Anfang stand ein Bühnenunfall vor vielen Jahren, etliche Operationen folgten.

Hepp ist keiner, der jammert. Aber er bedauert, nicht einfach in Museen gehen zu können. „Solche Sachen fehlen mir“, sagt er. Die Ausstellung „Welterbe des Mittelalters – 1300 Jahre Klosterinsel Reichenau“ habe er sich zum Beispiel gern anschauen wollen, aber weder mit Krücken noch mit Rollstuhl hätte er das genießen können; das sei die Erfahrung, die er gemacht hat. Immerhin: Den Katalog zur Ausstellung hat er in einem seiner gut gefüllten Bücherregale.

Der Gast solle doch schauen, was er so liest. „Weisheit des ungesicherten Lebens“ steht da zum Beispiel, ein Buch des Religionsphilosophen Alan Watts. Das habe er erst kürzlich gelesen, sagt Hepp. „Sehr spannend.“ Watts habe ihm eine neue Sicht auf die Dinge gegeben, durch die sein Geist in Bewegung bleibt. Auch eine Goethe-Gesamtausgabe im Taschenbuchformat von 1823 ist zu finden – und ein Buch über die Hurtigruten, mehrere Reisen hat Hepp dorthin gemacht.

In einem Regal steht ein Foto seines verstorbenen Sohns. Er habe ihm vor Jahren mal gesagt „Jetzt bist du auf Wikipedia, jetzt hast du‘s geschafft“, erinnert sich Hepp. „Wolfgang Hepp verließ 1960 das Gymnasium ohne Abitur und wandte sich dann der Schauspielerei zu“, steht in dem Internetlexikon. „Die Schule war Horror für mich“, sagt der Schauspieler. „Ich wusste genau, ich würde das Abitur nicht schaffen, weil ich eine 5 in Physik und eine 6 in Mathe hatte. Und das konnte ich mit meiner Deutsch- und meiner Geschichtsnote nicht kompensieren.“

Vielleicht hätte er es „mit viel Mühe und Wohlwollen geschafft“, schränkt er ein. Doch schon an der Schule hat er Theater gespielt, „das war mein Erfolgserlebnis“, auf der Bühne habe er Anerkennung gefunden. Dass er Schauspieler werden wollte, habe er früh gewusst. Dass er immer noch arbeiten kann, empfindet er als Privileg. Nicht selbstverständlich sei es für ihn auch gewesen, dass er die Ausbildung überhaupt machen konnte – seine Mutter habe zu ihm gesagt: „Mach, was für dich richtig ist.“

Hepp ist keiner, aus dem es nur so heraussprudelt, jedes Wort ist überlegt. An seine Zeit auf der Theaterbühne erinnert er sich gern. In Ulm, Kassel, Düsseldorf, Basel (“Das war eine tolle Zeit“) und Bonn war er engagiert, bis in die 90er-Jahre hinein. Schauspielerei, sagt er, habe auch mit Archäologie zu tun, sie rekonstruiere die Leben von Menschen.

Die Akribie sei das, was ihn interessiert – so sei es, wenn er nach einer Rolle grabe. Aber ja, es sei auch legitim, Leute zu unterhalten mit einem Format wie „Die Fallers“, für das er seit 1994 vor der Kamera steht und das er, das wird deutlich, sehr ernst nimmt. Theater und Fernsehen könne man nicht vergleichen, doch eins hätten sie gemeinsam: Es geht ums Geschichtenerzählen.

Beim Fernsehen gebe es Momente, da sei man mit Leuten konfrontiert, die könnten ihren Satz und wüssten, wann sie dran sind. Aber: „Wenn man mit solchen Leuten spielt, kommt man nie zum Spiel, sondern sagt immer nur seinen Text auf.“ Das stellt Hepp nicht zufrieden. Als Schauspieler hat er einen hohen Anspruch, nicht nur an sich selbst. Er erinnert sich an die Folge, in der seine Figur Hermann Faller seine Frau Johanna beerdigt hat.

„Es gibt eine Szene, da sitze ich nach der Beerdigung allein in der Küche. Die Kinder kommen in die Küche und sehen den Vater im Dunkeln sitzen. Und ich weiß noch genau, dass ich sagen sollte: ,Jetzt sind wir ganz allein.‘ Ich habe dem Regisseur gesagt, das mache ich nicht, das ist nicht angemessen. Ich sage: ,Jetzt bin ich ganz allein.‘ Hermann Faller hat gerade seine Frau beerdigt, er denkt nicht daran, dass er noch zwei Kinder hat.“ Hepp selbst hatte das damals gerade erlebt, seine Frau starb, während er in Corona-Quarantäne war.

Die Szenen der Beerdigung seiner Serien-Ehefrau hat er nie gesehen

Die Schauspieler-Kollegen, die Redaktion, die Produktionsleitung hätten damals „fabelhaft“ reagiert, das weiß Hepp zu schätzen. „Es hätte auch anders sein können.“ Er selbst hat sich die Szenen rund um die Beerdigung seiner von der 2023 verstorbenen Ursula Cantieni gespielten Serien-Ehefrau Johanna Faller, die viele Zuschauer so berührt haben, nie angesehen.

Warum lieben die Leute „Die Fallers“? Hepp überlegt, zündet sich eine Zigarette an. Es ist nicht die erste während des Gesprächs. Wie viele er pro Tag raucht, sagt er nicht, aber: „Ich habe bis zum Tod meiner Frau nicht geraucht.“ Zurück zur Frage: „Mich wundert es manchmal“, sagt er und korrigiert sich schnell. „Nein, ich staune manchmal darüber.“ Erklären könne er den Erfolg nicht, aber „ich finde es schön, dass es so ist“. Vielleicht, ergänzt er, sei es die Authentizität.

Durch die Rolle und die lange Präsenz im SWR werde er oft erkannt. Das gehöre zwar zum Beruf dazu, „aber man wird auf so ein Podest gehoben, auf das man nicht gehört“. Das finde er nur dann gut, schmunzelt er, wenn er beim Arzt schneller einen Termin bekommt, weil die Arzthelferin ihn kennt.

Viele Schauspieler erzählen in Interviews, Serien-Kollegen seien wie eine Familie. „Das ist mir zu kitschig formuliert“, sagt Hepp. Ein sentimentaler Mensch scheint er also nicht zu sein. Er widerspricht: „Oh doch. Ich kann auch ‚ne Kitschjule sein.“ Er träume sich gern weg, beim Lesen, beim Betrachten von Bildern, von denen es an den Wänden seiner Wohnung viele gibt, beim Musikhören.

„Bei Musik kann ich mich wegträumen, wenn ich Bach höre, wenn ich Jazz höre, bei klassischer Musik.“ Zur „Kitschjule“ werde er, weil er Musik nicht lesen könne. Ja, er kenne ein paar Noten, hatte auch mal Klavierunterricht. Aber es vor seinem Auge laufe beim Hören kein Film ab, so wie es passiert, wenn er ein Buch liest. „Dass ich das bei der Musik nicht kann, empfinde ich als sehr großes Manko.“

Zum „Fallers“-Dreh nach Baden-Baden fährt Hepp von Singen aus mit dem Zug. Das habe er auch früher schon gemacht , damals von Basel aus, eineinhalb Stunden im ICE, erste Klasse, „da bist du für dich, kannst dich konzentrieren und sitzt nicht zu eng“. Heute fahre er nicht so gerne, „weil ich mit dem Regionalzug nach Baden-Baden zwar durchfahren kann, wenn nicht gerade mal wieder Schienenersatzverkehr angesagt ist, aber der Zug ist mir dann manchmal zu voll, zu laut und zu eng“. Erst recht mit Krücken und Koffer.

Ein Ausstieg aus der Serie scheint aktuell kein Thema zu sein. Vielleicht hätte er aussteigen sollen, als sein Sohn gestorben war, sagt er. Warum? Er habe den Beruf benutzt, um „die eigene Psyche zu stabilisieren. Ich hatte einen Termin, ich konnte weg. Ich weiß nicht, ob das gesund ist. Für mich war das ein Fliehen. Und für meine Frau war das ziemlich schwierig, weil sie es nicht konnte.“

Hepp ist sehr kritisch mit sich, das wird auch deutlich, als das Gespräch auf die Kirche kommt. Er sei katholisch getauft und sehr katholisch groß geworden, in der Kirche sei er – noch. „Es gibt Gründe für mich, noch drin zu sein“, sagt er. Im Moment denke er aber über den Austritt nach, das hätte er eigentlich schon vor 40 Jahren machen sollen. „Man verliert es ja nicht. Ich bin getauft worden. Da spielt es keine Rolle, ob ich in der Institution bin.“

Durchs Fenster dringt das Rauschen der Straße ans Ohr, Sonne fällt ins Wohnzimmer. Hat Hepp hier im Januar seinen 84. Geburtstag gefeiert? Ja, sagt er, allein mit einer Flasche Rotwein – es klingt ganz und gar nicht unzufrieden. Aber den 90., den wird er doch sicher groß feiern? „Wenn, dann den 85. Ob ich 90 werde, das bezweifle ich stark.“