Das Geräusch des knirschenden Thermopapiers, wenn ein Fax eingeht und ausgedruckt wird, dürfte noch manch einem in gutem Gedächtnis sein. Paul Glaßner nervt dieses Bild. Denn es ist veraltet.

Der Leiter der Kontaktverfolgung im Gesundheitsamt Konstanz stöhnt, darauf angesprochen, ob die Mitarbeiter des Gesundheitsamts noch mit Faxübermittlung arbeiteten. Ja, tun sie. Und Konstanz ist längst nicht der einzige Kreis, der so arbeitet. Sind unsere Gesundheitsämter im analogen Zeitalter stehen geblieben?

Das digitale Fax

Nicht ganz. „Wir arbeiten digital“, sagt Glaßner. Denn auch das Fax ist ins digitale Zeitalter übergegangen – und nicht erst seit gestern. So können die Mitarbeiter des Gesundheitsamts verschlüsselt eingescannte Dokumente übermitteln. Laborberichte etwa. Das geht ganz bequem über Outlook. Nur eben über die Telefonleitung statt übers Netz. Meldungen von Mutationen kommen ohnehin per Fax. Denn die kann das Meldesystem Demis, das die Labore eigentlich nutzen sollen, noch nicht erfassen.

Trotzdem ist die schleppende Umstellung auf ein einheitliches System, genannt Sormas, das bundesweit eigentlich bis Ende Febuar in allen Gesundheitsämtern installiert sein soll, ein Problem.

Doch das Gesundheitsamt Konstanz gehört zur noch Mehrheit in Baden-Württemberg der Gesundheitsämter, die das neue System Sormas noch nicht eingeführt haben – 27 von 38 um genau zu sein. „Macht es Sinn, mitten in der Pandemie das System zu wechseln?“, fragt Glaßner. Schließlich müssten 160 Mitarbeiter entsprechend geschult werden, die Kontaktverfolgung aber nahtlos weiterlaufen.

Skepsis gegenüber neuem System

Dass es laut dem Helmholtz-Institut für Infektionsschutz keine Schulung braucht, weil das System selbsterklärend sei, will der Leiter der Abteilung nicht so recht glauben: „Wenn das so wäre, wäre es natürlich gut. Aber ich habe das System noch gar nicht gesehen“, ergänzt er.

Weil nicht alle Ämter mit dem gleichen System arbeiten, können Mitarbeiter der Kontaktverfolgung selbst aus benachbarten Kreisen nicht über ein System auf Kontaktdaten oder Befunde zugreifen. „Das machen wir verschlüsselt per Mail, wenn das nicht geht, per Fax“, sagt Glaßner.

Auch mit den Schweizer Nachbarn werde so verfahren. Da gebe es aber keine Probleme, der Austausch der Daten funktioniere. Derzeit gebe es da auch wenig Fälle – der Lockdown macht es möglich, schickt er nach.

Am Ende müssen die Daten – digitaler Scan hin oder her – aber wieder in ein anderes System eingegeben werden. Das kostet Zeit. Glaßner zweifelt aber daran, dass das neue System alles zusammenführen könne, dass die Schnittstellen für die bisherigen Programme wirklich funktionieren und in einem Datenpool zusammenlaufen. Die Laborberichte, die über Demis eingehen. Octoware, mit dem das Landesgesundheitsamt an das Robert-Koch-Institut übermittelt. Rescuetrack, mit dem die Blaulichtdienste Fälle übermitteln.

Die entsprechenden Verbindungen könne Sormas derzeit noch nicht sicher bieten, sagt Marlene Pellhammer, Sprecherin des Landratsamts Konstanz. Hinzu komme: „Bisher kann keine Plattform die Anforderungen hinsichtlich des Datenschutzes erfüllen.“

Hauseigene IT kann nicht mit anderen kommunizieren

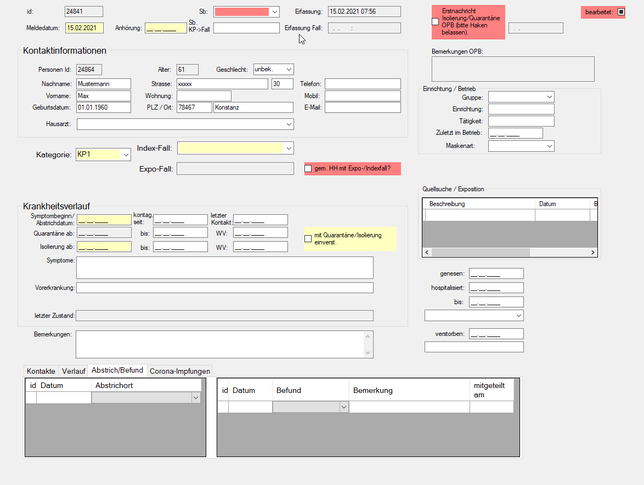

Bisher und bis auf Weiteres arbeiten die Mitarbeiter im Gesundheitsamt deshalb mit einer eigenen Software namens Panda – kurz für Pandemiedatenbank. Darin werden alle relevanten Daten zu einem Infizierten und dessen Kontaktpersonen erfasst. Das Problem bleibt aber: Diese hauseigene IT-Lösung kann nicht mit externen Systemen kommunizieren.

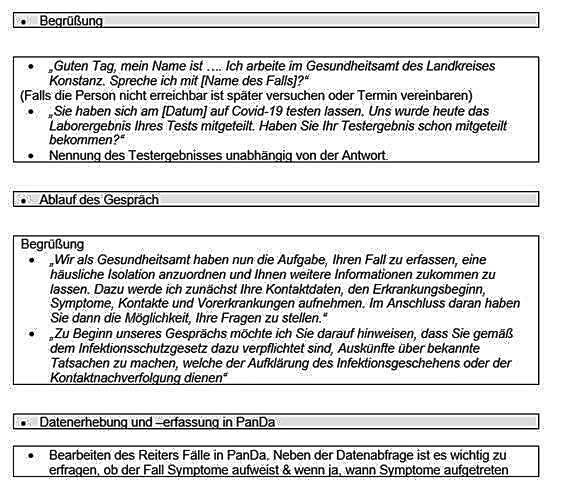

Der Aufwand ist ohnehin schon groß. Immer wieder wechselt das Personal, kommen neue Scouts vom RKI, die unterstützen sollen. An den Schildchen neben der Tür sind die jeweiligen Namen mit gelben Post-Its angeklebt, dauerhaft ist hier wenig. Zwei Mal die Woche muss Glaßner deshalb ohnehin Schulungen abhalten.

Die Einführung, die das Amt zusammengestellt hat, umfasst inzwischen mehr als 50 Seiten. Tendenz steigend. Es soll eine Art Leitfaden sein, wie die Mitarbeiter Betroffene über einen positiven Befund informieren sollen, welche Symptome abzufragen sind, und so weiter.

90 Arbeitsplätze sind in dem Gebäude im Industriegebiet in Gottmadingen eingerichtet – über vier Stockwerke. Hierhin hat der Kreis die Kontaktverfolgung im vergangenen Jahr ausgelagert. Schon im März war es am eigentlichen Standort Radolfzell zu eng geworden. Der Mietvertrag, den der Kreis im Zuge der Flüchtlingskrise für das Gebäude in Gottmadingen unterzeichnet hat, lief ohnehin noch zwei Jahre.

Etwa 120 Mitarbeiter sind insgesamt mit der Kontaktverfolgung beschäftigt, dazu gehören sieben RKI-Scouts, die in Teilzeit bei der Kontaktverfolgung mithelfen, sowie acht Zöllner.

Die konzentrierte Auslagerung der Mitarbeiter sieht das Landratsamt jedenfalls als Erfolg. Pellhammer macht deutlich, wie sehr das Pensum gestiegen ist und dass die deutlich höheren Infektionszahlen in der zweiten Welle bis heute trotzdem bewältigt werden könnten: Während der ersten Welle bis Ende Juli wurden 573 Fälle im Landkreis bearbeitet. „Seither waren es circa 6000.“

Team Gelb im Einsatz

Das Gesundheitsamt hat Teams gebildet mit verschiedenen Farben. Team Gelb ist ausschließlich für die Fälle, also die Infizierten und die Menschen, die mit ihnen Kontakt hatten, zuständig. Die Kontaktverfolgung habe man im Griff, betont auch Glaßner. Lediglich zu Beginn der zweiten Welle sei es ein bis zwei Wochen etwas „eng“ geworden.

Zwischenzeitlich lag die Inzidenz beim Kreis bei 180. Da sei es zu Verzögerungen gekommen, bestätigt Sprecherin Marlene Pellhammer. Das Gesundheitsamt habe die Kontaktverfolgung aber immer „geschafft“. Pauschal ließe sich aber nicht genau sagen, ab welcher Inzidenz das Gesundheitsamt die Kontaktverfolgung nicht mehr gewährleisten könne, ergänzt Pellhammer.

Lockdown hilft bei Nachverfolgung

Pflegeheime und Schulen gehörten zu den Hochzeiten der zweiten Welle jedenfalls zu den arbeitsintensivsten Kontaktverfolgungen: „Da merkt man jetzt schon die Auswirkungen des Lockdowns“, macht Glaßner deutlich. Inzwischen liegt die Inzidenz bei um die 50. Derzeit sei die Abteilung „personell gut aufgestellt“, ergänzt er.

In der Regel werde ein neuer Fall ab Meldung innerhalb von 24 Stunden abgearbeitet – inklusive Kontaktpersonen. Um 11.30 Uhr übermittelt das Gesundheitsamt die aktuellen Zahlen ans Landesgesundheitsamt. Von dort wird um 16 Uhr ans RKI übermittelt.

Mutation bedeutet deutlich mehr Aufwand bei der Kontaktverfolgung

Gerade ist eine Mutation in Stockach aufgetreten, die Zahl der Ansteckungen ist groß, verteilt über den Landkreis. Für die Abteilung Kontaktverfolgung heißt das: Eine Taskforce wird eingesetzt, denn bei Mutationen gelten strengere Reglen für Betroffene und deren Kontaktpersonen, das Amt muss häufiger mit den Betroffenen und ihren Kontaktpersonen in Verbindung treten als bei normalen Infektionen.

Etwa zehn Mitarbeiter sind nach Angaben von Sprecherin Pellhammer mit den Virusmutationen beschäftigt: „Der Aufwand mit den Varianten ist höher, da die Haushaltsangehörigen von Kontaktpersonen auch in Quarantäne müssen und die Absonderungszeiten sich ändern: Kontaktpersonen 14 Tage mit empfohlenem Test und Fälle 14 Tage mit Freitestung ab dem 10. Tag.“ Alle zwei Tage müssen die Mitarbeiter vom Gesundheitsamt zudem alle Kontaktpersonen eines Mutationsinfizierten abtelefonieren und nach Symptomen fragen.

Dabei sind schon die Gespräche mit Infizierten zeitaufwendig. Etwa drei Fälle schafft ein Mitarbeiter etwa pro Tag. Abhängig davon, wie die Leute darauf reagieren. Manche werden aggressiv, andere schütten ihr Herz aus, berichten von Depressionen. Kristina Kloster ist beim Landratsamt Konstanz beschäftigt, sie kommt häufig nach Gottmadingen, um bei der Kontaktverfolgung mitzuhelfen.

Kontaktnachverfolgung ist auch psychologische Betreuung

Ihr dabei über die Schulter schauen darf der SÜDKURIER aus Datenschutzgründen nicht. Aber Kloster gibt einen kleinen Einblick in ihren derzeitigen Arbeitsalltag: „Heute hatte ich eine Frau am Telefon, mit der ich allein 40 Minuten gesprochen habe“, erzählt die 22-Jährige. Sie habe ihr berichtet, dass sie an Depressionen leide und fürchte, dass mit der Quarantäne alles noch schlimmer werde.

Die Verunsicherung bei den Betroffenen ist offenbar groß. Psychologisch geschult werden die Mitarbeiter aber nicht, was den Umgang mit Infizierten angeht. Kloster versucht, solche Menschen zu beruhigen. „Nach der Quarantäne sieht die Welt schon wieder anders aus“, glaubt sie.