Geschichte beginnt oft mit einer Fälschung. Das trifft auch auf die Insel Reichenau mit ihrer grandiosen Vergangenheit zu. Denn im Jahr 724 wurde das Kloster auf der Insel gegründet und damit der erste Buchstabe für eines der spannendsten Kapitel der Kulturgeschichte geschrieben.

Die Urkunde aber, die den Vorgang festhält und mit vielen Zeugen besiegelt, ist gefälscht – die Insel und ihre wunderbaren Akteure gibt es dennoch und bis heute.

Die Urkunde, die ein Mönch namens Ulrich im 11. Jahrhundert unbeholfen zusammenschusterte, ist in der wohl interessantesten Ausstellung zu sehen, die es in diesem Jahr in Baden-Württemberg zu sehen gibt. Sie heißt „Welterbe des Mittelalters – 1300 Jahre Klosterinsel Reichenau“ und sie präsentiert die schönsten Stücke aus der Werkstatt der Mönche, die seit dem frühen Ende des Klosters in alle Welt zerstreut sind.

Und das ist die große Leistung der Schau: Sie führt zusammen, was einmal zusammengehörte. Wenigstens für einige Monate werden all die kostbaren Reliquiare, handgeschriebenen Bücher und Holzschnitzereien an einem Ort zu sehen sein. Die Unikate entstanden entweder auf der Insel oder sie haben einen direkten Bezug dazu.

Auch das Feiern muss man können

Anlass für die Landesausstellung ist die Gründung des Klosters Reichenau vor 1300 Jahren, die in der fantasiereichen Urkunde des Schreibers Ulrich festgehalten wird. Die bürgerliche Gemeinde Reichenau feiert diesen runden Geburtstag im großen Stil, denn auf der Reichenau feiern die Menschen mit Ausdauer, da sie ein Talent fürs Festliche haben und sich deshalb drei Feiertage mehr eingerichtet haben als andere Bürger.

Die Landesausstellung freilich erwies sich als zwei Nummern zu groß, die Gemeinde verfügt nicht über eine geeignete Räumlichkeit. Deshalb wird die Präsentation der Kunstwerke im Archäologischen Landesmuseum in Konstanz zu sehen sein. Sie wird am Freitag, 19. April, von Ministerpräsident Winfried Kretschmann eröffnet werden.

Das Jubiläum der Reichenau ist kein lokales Ereignis. Ausstellungsorganisator Olaf Siart ordnet die Bedeutung der Mönchsgemeinschaft so ein: „Die Reichenau bildete ein europäisches Zentrum für Bildung und Kultur. Sie war keine abgeschiedene Insel.“

Die Leitung und Vorbereitung liegt in Händen des Badischen Landesmuseums in Karlsruhe. Es nützte seine guten Verbindungen zu renommierten und reichen Museen, die heute im Besitz der meisten Kunstschätze sind, die früher auf der Reichenau lagern.

So zählt der Louvre in Paris ebenso zu den Leihgebern wie die Domschatzkammer in Trier. Manche Exponate sind an ihren Stammorten so wichtig, dass sie nur für einige Wochen in der Konstanzer Ausstellung gastieren werden.

St. Galler Klosterplan nicht Teil der Ausstellung

Ein Objekt erwies sich sogar als nicht reisebereit: Den St. Galler Klosterplan wird die Stiftsbibliothek in St. Gallen nicht hergeben; diese detaillierte architektonischen Skizze wurde im Reichenauer Skriptorium gezeichnet und dann an die Brüder in der Schweiz verschenkt. Dort will man sie nicht mehr auf Reisen schicken.

Das ist insofern bedauerlich, als ein viel beachtetes Projekt auf diesem Klosterplan beruht: Die Mittelalterbaustelle Campus Galli nimmt den Klosterplan von 830 als Grundlage für den allmählichen Nachbau einer kleinen Klosterstadt.

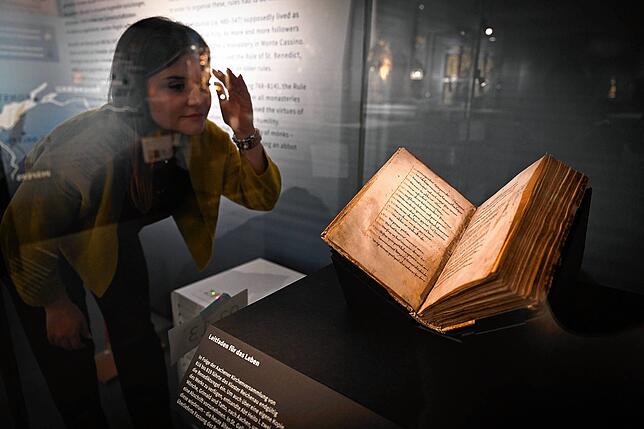

Doch fällt dieser große Abwesende nicht auf. Die Ausstellung ist ohnehin reich an herrlichen Stücken. Sie werden in abgedunkelten Räumen präsentiert, deren Farbton zimmerweise wechselt. Das verleiht den 250 ausgesuchten Exponaten eine mystische Stimmung.

Der Besucher taucht in das Mittelalter ein, das ebenso unterhaltsam wie fachkundig vermittelt wird. Neben dem wohlmeinenden Werk von Fälscher Ulrich und seinem Dokument von 724 sieht man die ersten Lehrbücher, die in der Klosterschule verwendet wurden, um Novizen und die Söhne des Adels zu unterrichten.

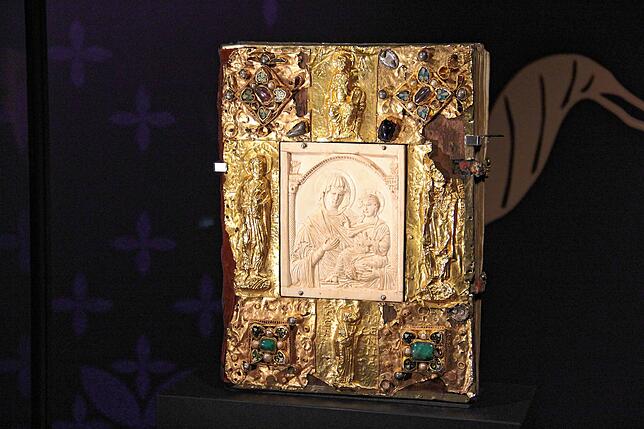

Der Einband eines Messbuchs aus Frankreich ist aus Blattgold gefertigt. In einer Ecke liegt ein unscheinbarer Band, auf dessen Seiten hunderte von Namen geschrieben sind – das ist das berühmte Verbrüderungsbuch, mit dessen Hilfe die Mönche für ihr eigenes Seelenheil und das vieler anderen Menschen gebetet haben.

Die Präsentation schafft eines: Sie weckt neuerlich das Interesse am Mittelalter und zeigt, zu welchen kulturellen Leistungen diese Epoche im Stande war.

Wer hat die Kirchen gebaut? Fragen bleiben offen

Bei der Vorstellung der Gold- und Schreibarbeiten überwog das Positive. Edelmetalle werden in Händen von begnadeten Mönchen in Kunstwerke verwandelt. Die Schau ist sehr stark auf die Schönheiten dieser Epoche ausgerichtet, auf den Zauber der Handschriften, die aus den Klöstern an die Kaiserhöfe wandern.

Ausgeblendet bleibt er Alltag der Mönchsrepublik auf der Reichenau. Wie wurden die Vielzahl von Kirchen gebaut Und wer baute sie? Wie war die Ernährung, die Lebensdauer? Und wie das Verhältnis von adligen Äbten und bäuerlichen Mönchsbrüdern? Diese Fragen bleiben draußen vor. Es bleibt beim ästhetischen Erlebnis, bei der Freude über unglaubliche Leistungen, die auf einem bescheidenen Stück Land erbracht wurde.

Gute vier Quadratkilometer misst die Reichenau bei einer Länge von 1,1 Kilometer. Claus Wolf machte ihm Rahmen der Pressekonferenz darauf aufmerksam, wie viel Leben aktuell auf diese überschaubare Fläche gepackt wird.

Wolf ist Chef des Landesdenkmalamtes und er wagte eine kritische Anmerkung: Die Reichenau müsse aufpassen, dass sie nicht von Touristen überrollt werde. Der Professor warnte vor, so wörtlich vor „Overtourism“ – ein Begriff und ein Zustand, der sonst für überlaufene Orte wie Venedig verwandt wird.

Nach diesen nachdenklichen Sätzen schaute ihn der Reichenauer Bürgermeister Wolfgang Zoll schräg von der Seite an. Da schüttet jemand Wasser in den feinen Festtagswein, mag er sich gedacht haben. Wolf genierte das nicht; als oberster Denkmalschützer in Baden-Württemberg ahnt er, dass er nicht der jedermanns Liebling sein kann.

Nicht alle Ausstellungsstücke von der Reichenau

Die Herkunft der ausgestellten Stücke ist weit gestreut. Nicht alle kommen von der Reichenau, aber jedes hat einen Bezug dazu. Geografisch saßen die Nachfolger des Gründers Pirmin auf eine Insel, die damals weder über Damm noch Brücke verfügte.

Doch in ihrer Kommunikation waren die Benediktiner dort ins Geschehen draußen eingebunden. Sie waren Netzwerker vor dem Herrn. Im Verbrüderungsbuch beteten sie für Menschen, deren Sprache sie nicht einmal verstanden. Die wertvollen Manuskripte aus der Schreibstube verschenkten sie an andere Klöster oder an hohe Herren. Das schuf Verbundenheit, stiftete Loyalitäten.

Die Vorstellung vom stillen Kloster trifft auf die frühe Reichenau jedenfalls nicht zu. Die Insel glich um 900 eher einem Taubenschlag als einem Rückzugsort.