Herr Petersen, Sie sind seit fast 30 Jahren bei Allensbach. Ist Ihnen je ein so offenes Rennen untergekommen wie bei dieser Bundestagswahl?

Aber ja. Es ist in vielerlei Hinsicht eine besondere Wahl. Aber offene Rennen hat es natürlich immer gegeben. Wenn Sie an 2002 denken, wo es um wenige Tausend Stimmen ging. Auch 1994 war ziemlich knapp.

Knapp ja. Aber dieses Mal scheint die Unentschlossenheit der Wähler riesig. Oder ist das normal, wenn ein Drittel der Wahlberechtigten gar nicht weiß, wen es wählen soll?

Ja, sie ist groß – und ja, wahrscheinlich ist das normal. Wir hatten Ende vergangenen Monats einen in der Tat sehr hohen Anteil von Unentschiedenen. Von denen, die uns sagten, sie wollten bei der nächsten Bundestagswahl zur Wahl gehen, sagten nur 54 Prozent, dass sie wissen, wen sie wählen wollen.

Das ist ja noch extremer.

Ja, das ist nicht Bevölkerung als Ganzes. Wir stellen zuerst die Frage: „Werden Sie voraussichtlich bei der kommenden Bundestagswahl wählen gehen oder nicht?“ Da sagten Ende August 16 Prozent, sie würden nicht wählen gehen oder seien noch unentschieden. Von denen, die wählen gehen wollen, sagten dann 46 Prozent, dass sie noch überlegen. Das ist einiges, aber fast aufs Prozent genau wie vor vier Jahren. Allerdings deutlich mehr als in den Jahren zuvor.

Gibt es dafür eine Erklärung?

Wir sehen seit geraumer Zeit, dass der Anteil derer, die sich spät entscheiden, von Wahl zu Wahl größer wird. Das hat sicherlich damit zu tun, dass die Bindung der Menschen an die Parteien schwächer geworden ist. In früheren Generationen gab es erhebliche Teile der Bevölkerung, die man nachts um 3 Uhr wecken konnte und die dann wussten, wen sie in drei Monaten wählen.

Wie viele richtige Stammwähler gibt es denn noch?

Den weitesten Kreis derer, der zum Beispiel sagt, er könnte sich vorstellen, auch die Union zu wählen, der ist gar nicht so viel kleiner geworden in den letzten 50 Jahren. Wir messen das seit den 70er-Jahren. Die Zahl der Menschen, die für die Union erreichbar sind, liegt heute bei etwas mehr als 40 Prozent – und das waren in den 70er-Jahren kaum mehr. Der Anteil der Wähler, der sagt, ich wähle CDU/CSU und nichts anderes kommt infrage, hat sich in der gleichen Zeit aber etwa halbiert. Ähnliches gilt für die SPD. Das heißt, die Parteien können sich nicht mehr auf einen großen Grundstock von Stammwählern stützen, sondern sie müssen bei jeder Wahl wieder neu überzeugen.

Das Besondere bei dieser Wahl ist ja, dass die Amtsinhaberin nicht mehr antritt, oder?

Was sie auch schwer vergleichbar macht mit anderen Wahlen. Das hatten wir seit 1949 nicht. Da ist kein Amtsinhaber, den alle kennen und von dem alle eine Meinung haben.

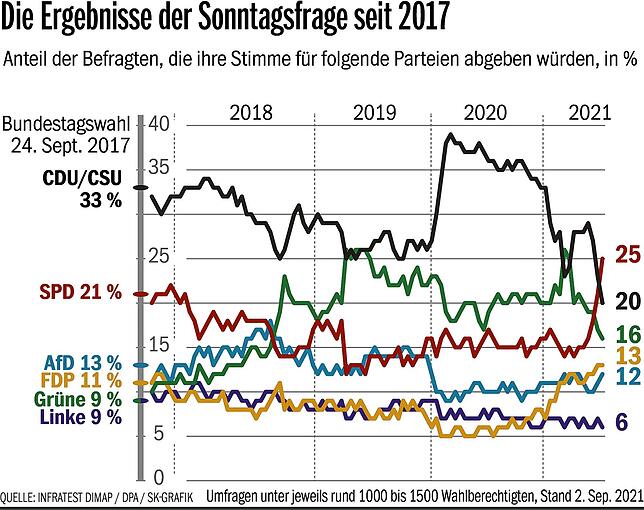

Die Umfragen schwanken derzeit noch hin und her. Gibt es irgendwann den Zeitpunkt, an dem man sagen kann: Das ist jetzt ein guter Ausblick auf die Wahl?

Ich fürchte nein! Unsere allerletzte Umfrage, die in den Tagen unmittelbar vor der Wahl noch stattfindet, dürfte bis auf wenige Prozentpunkte das Ergebnis widerspiegeln. Vorausgesetzt, es geschieht nicht noch etwas Dramatisches unmittelbar vor der Wahl. Aber bis dahin kann noch viel passieren.

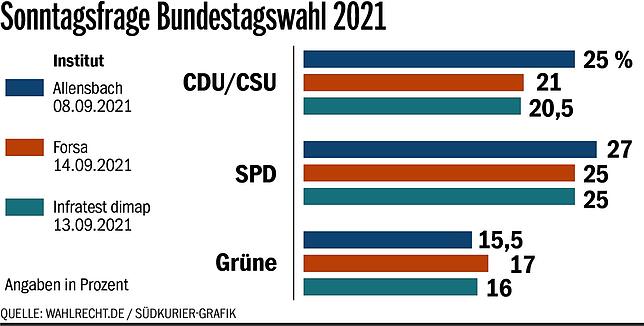

Die Union lag bei Allensbach deutlich länger als bei anderen Umfrageinstituten vor der SPD. Zuletzt sahen Sie auch die SPD vorne bei 27 Prozent, die Union aber immerhin bei 25 Prozent – noch deutlich besser als die andern. Wie kommen solche Unterschiede zustande?

Ich hab keine Ahnung. Ich kann nur sagen, das ist das, was wir mit den Methoden, die wir für angemessen halten, ermittelt haben.

Haben Sie andere Methoden?

Ich würde ungern über die Methoden anderer Institute spekulieren. Ich kann nur sagen: Das ist das, was wir messen. Und bei aller Bescheidenheit: Wir sind keine Anfänger. Es ist ungewöhnlich! Meistens liegen die Institute enger beieinander.

Geben Sie uns doch mal einen Einblick: Wie gehen Sie vor? Was ist das Besondere bei Allensbach?

Wir befragen einen repräsentativen Querschnitt der Bevölkerung ab 16 Jahren. Grundlage ist die sogenannte Quotenstichprobe. Wir tun das – und da sind wir bei Wahlumfragen mittlerweile die Einzigen – mündlich und persönlich. Das heißt, Interviewer ziehen im Land umher, suchen nach unseren Vorgaben die Befragten und befragen diese von Angesicht zu Angesicht. Für gesellschaftspolitische Umfragen machen wir das nicht am Telefon und auch nicht online. Das ist aber kein Grundsatzargument gegen Telefon- und Onlineumfragen.

Was ist besser an persönlichen Befragungen?

Sie können viel mehr Fragen stellen und detailliertere Fragen. Sie können den Leuten Sachen in die Hand drücken, ihnen Listen vorlegen oder sie Karten sortieren lassen. Wie gesagt: Wir werden ja nachher sehen, was herauskommt.

Wie groß ist der Aufwand, den Sie für eine solche Umfrage betreiben?

Erheblich. Ich muss mit ziemlichem Aufwand sicherstellen, dass die wenigen, die ich befragen kann, für die vielen, über die ich etwas aussagen will, sprechen können. Meine Befragten repräsentieren die vielen nicht Befragten. Alter, Geschlecht, Region, Berufskreise und Berufstätigkeit müssen sich in ihrem Verhältnis bei den Befragten abbilden. Das macht man, indem man dem Interviewer sogenannte Quoten vorgibt.

Also, zum Beispiel: Ein Interviewer soll fünf Personen befragen. Davon sind drei Männer und zwei Frauen, von den Männern ist einer zwischen 16 und 29 Jahre alt, der zweite zwischen 30 und 44, der dritte ist 60 und älter. Die Interviews finden in seinem Wohnort oder seiner Region statt. Von den befragten Männern sind zwei berufstätig, einer nicht. Die Interviewer laufen wie Pingpongbälle durch die Gesellschaft. Das führt in der Praxis dazu, dass man eine Auswahl von Befragten bekommt, die so ist, als hätte man alle Deutschen in eine Lostrommel geworfen.

Das ist das Ziel: Dass jeder Deutsche theoretisch die gleiche Chance hat, ausgewählt zu werden. Es muss so sein, dass der Interviewer auch ein bisschen suchen muss, sonst befragt er nämlich immer nur Tante Hedwig von nebenan, was er natürlich nicht soll. Es darf aber auch nicht so schwer sein, dass er das Gefühl hat, das ist gar nicht machbar. Dann fängt er nämlich an zu fälschen.

Und ganz wichtig ist, dass jeder Interviewer nur eine Handvoll Aufträge kriegt, auf keinen Fall mehr als zehn. Weil sonst viel zu wenige Interviewer Einfluss auf die Ergebnisse haben – da spricht man von Klumpeneffekten. So wie wir unsere Umfragen anlegen, hat der einzelne Interviewer keinen großen Einfluss auf das Ergebnis. Und Interviewer werden schlechter, wenn man sie zu sehr belastet.

Wie muss man eine Umfrage lesen? Das sind ja eigentlich Momentaufnahmen, die oft schon einige Tage zurückliegen. Aber verstanden werden sie oft als Prognosen. Ist das falsch?

Ja. Wir haben den Anspruch, dass unsere allerletzte Umfrage vor der Wahl eine Prognose ist. Zwei Prozent mehr oder weniger können natürlich immer sein. Alle anderen Umfragen sind keine Prognosen. Die Umfrage misst das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Erhebung. Die ist, wenn Sie so wollen, wie ein Thermometer. Das sagt mir auch nicht, wie warm es morgen wird. Insofern kämpfe ich immer dagegen, dass die Umfragen Prognosen genannt werden.

Wie sehr verändert so ein Stimmungsbarometer eigentlich die Stimmung? Sprich: Beeinflussen Umfragen auch die Wahl?

Das treibt die Leute um, seit es Umfragen gibt. Also, nach allem, was wir wissen, beeinflussen die Umfragen das Verhalten der Wähler sehr wenig. Aber es gibt Hinweise, dass sie Journalisten beeinflussen und damit deren Berichterstattung.

Sie haben also kein schlechtes Gewissen?

Nicht im Geringsten. Selbst wenn es einen solchen Einfluss gäbe, bliebe immer noch die Frage, ob er illegitim ist. Ich finde es eigentlich nicht illegitim, wenn sich eine Bevölkerung beeinflussen lässt von tatsächlichen Ergebnissen, begründet auf überprüfbaren Methoden. Man muss sich nur mal überlegen, was passieren würde, wenn es keine Umfragen gäbe. Dann gäbe es kein Korrektiv für Spekulationen jedweder Art.

Sie fragen auch nach Themen bei Ihrer Umfrage. Welche Themen sind den Menschen wichtig – und werden die im Wahlkampf auch behandelt?

Die Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten. Wenn Sie danach fragen, kriegen Sie eine Mischung aus für die Menschen wirklich wichtigen Themen und Medienecho. Ganz aktuell sind das Thema Klima und das Thema Einwanderung ziemlich genau gleichauf. Sie sind den Wählern am wichtigsten, sind aber nicht gleich vertreten in der Berichterstattung. Beim Klima hat man den Eindruck: Es wird rund um die Uhr berichtet. Über Einwanderung redet fast niemand. Aber das bewegt die Leute nach wie vor. Das ist unterschwellig stets bei der Bevölkerung vorhanden.

Im Moment liegt Olaf Scholz vorn. Was müsste geschehen, damit Laschet oder Baerbock das Ding noch drehen?

Bei Baerbock glaube ich, offen gestanden, nicht dran. Ich sehe nicht das Potenzial bei den Grünen. Wie das ausgeht zwischen CDU und SPD, sehe ich noch nicht eindeutig.