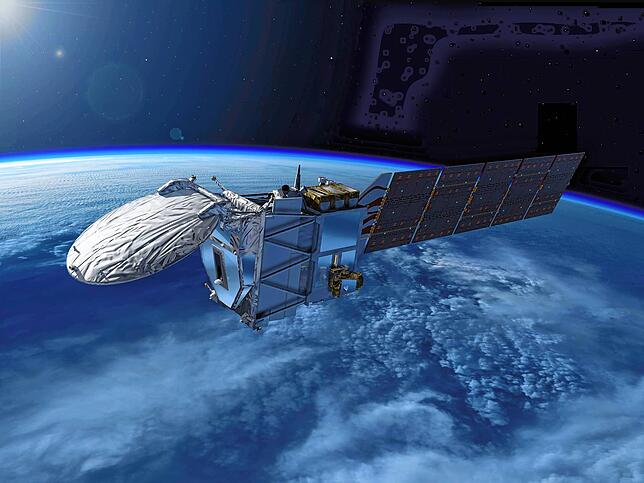

Mit seinem matt glänzenden Oberteil und seinem sonst weitgehend weißen Äußeren wirkt der Earthcare-Satellit fast wie ein abstraktes Kunstwerk. Wie ein wuchtiger Quader steht er im Reinraum bei Airbus in Immenstaad. 2,2 Tonnen wiegt er und ragt in Lagerposition 4,2 Meter in die Höhe. Ist alles ausgeklappt, ist er mehr als 17 Meter lang. Damit ist Earthcare der größte Erdbeobachtungssatellit der Europäischen Raumfahrtbehörde (Esa).

15 europäische Länder, Japan, Kanada und die USA sind an der Umsetzung der Mission beteiligt. Mehr als 500 Mitarbeiter an drei Airbus-Standorten arbeiteten an der Umsetzung des Satelliten. Montiert wurde er schließlich in Immenstaad am Bodensee. Nach 15 Jahren der Entwicklung und des Testens wird der Satellit nun für den Transport im März zur Startrampe in Vandenberg im US-Bundesstaat Kalifornien vorbereitet. Von dort soll er im Mai ins All starten.

Mit acht Kilometern pro Sekunde um die Erde

Bisher erforschen die Explorer-Satelliten der Esa Winde, Magnetfelder, Wälder, Strahlung und Schwerkraft – nun folgen die Wolken. Dafür entsendet die Esa in gemeinsamer Mission mit der Japanischen Raumfahrtbehörde Jaxa den Satelliten Earthcare in den Orbit. Vier Messinstrumente sollen den Einfluss von Wolken und Aerosolen aufs Erdklima untersuchen.

„Vieles, was unser Klima beeinflusst, müssen wir erst noch verstehen“, sagt der wissenschaftliche Leiter der Mission, Thorsten Fehr. Wettervorhersagen sollen mit den neuen Daten genauer arbeiten, Klimamodelle erweitert und vor allem der Klimawandel besser verstanden werden können.

„Alles beginnt mit den Aerosolen, es gibt kaum etwas, das ohne sie auskommt“, sagt Thorsten Fehr und erklärt, warum ausgerechnet die Verbindung von Wolken und Kleinstpartikeln so wichtig ist: „Wolken bestehen aus Wassermolekülen. Von sich aus wollen die nicht zusammenhalten. Ihr Bindemittel sind die Aerosole“. Fehr beschreibt sie als Partikel, die sehr langsam fallen. Dazu seien sie deutlich kleiner als Staub im Sonnenlicht.

Aerosole reflektieren mehr Licht, als sie aufnehmen, sagt Fehr. Mit Hilfe des in Immenstaad montierten Satelliten will man herausfinden, wie sich das auf die Bildung von Wolken und darüber hinaus aufs Klima auswirkt.

Eiswolken lassen weniger Wärme von der Erde durch die Atmosphäre entweichen. Daraus ergibt sich ein vermeintliches Paradox: Je mehr Eiswolken es gibt, desto wärmer wird es. Eins weiß der Wissenschaftler jedoch schon jetzt: „Mit wärmer werdendem Klima wird der kühlende Effekt der Wolken kleiner und damit die Klimaerwärmung auf der Erde beschleunigt.“

Erste Daten in einem Jahr

Thorsten Fehr ist sichtlich euphorisch, bald mehr über den Einfluss von Wolken aufs Erdklima zu verstehen. Drei bis sechs Monate dauert es, bis der Satellit in Betrieb genommen werden kann, schildert Airbus-Projektleiter Maximilian Sauer. Auf erste Daten hoffen die Wissenschaftler also frühestens Ende 2024 oder spätestens im Frühjahr 2025. Die Informationen stünden dann für jeden frei zur Verfügung, heißt es.

Vieles sei Grundlagenforschung und in dem Fall gelte, „Unsicherheit zu reduzieren ist manchmal besser, als absolute Werte zu finden“, so Fehr. Um auf die vielen Fragen der Wissenschaftler Antworten zu finden, scannen, rastern und filtern Radar, Laser und eine Kamera von Earthcare die Umgebung. Der Clou: Das Zusammenwirken von Wolken und Aerosolen kann der Satellit als erster seiner Art zeitgleich beobachten und auswerten. Die Vermessung der Welt erreicht damit die nächste Stufe.

Und so funktioniert es: Über einen wenige Nanosekunden kurzen Lichtimpuls spüren Sensoren aus der Atmosphäre zurückgeworfenes Licht auf. Ein von der Jaxa bereitgestelltes Radar untersucht den inneren Aufbau von Wolken. Deren Geschwindigkeit, Partikelverteilung und Wassergehalt werden wie bei einer Radarfalle der Polizei gemessen, beschreibt Projektmanager Dirk Bernhaerts. Eine multispektrale Kamera erstellt im sichtbaren sowie im Infrarotbereich ein etwa 200 Kilometer langes Panoramafoto.

Mission kostet 800 Millionen Euro

Die Kosten für die Mission liegen bei etwa 800 Millionen Euro, sagt Simonetta Cheli, Direktorin für Erdbeobachtungsprogramme der Esa. 67 Millionen Dollar fließen laut aktueller Preisliste an Elon Musks Unternehmen Space X. Dessen Trägerrakete „Falcon 9“ bringt den Satelliten in den Orbit.

„Nachdem Russland die Ukraine überfallen hatte, stand die ursprünglich geplante Sojus-Rakete der Russen für den Transfer nicht mehr zur Verfügung“, sagt Maximilian Sauer. Für die europäische Trägerrakete „Vega 10“ sei der Satellit zu groß. Also musste man auf das Angebot von Technologie-Milliardär Musk zurückgreifen.

Wenn Earthcare dann 393 Kilometer über der Erde schwebt, kreist der Satellit, wo die Erdanziehung kaum mehr wahrnehmbar ist. Dort, wo die äußerste Schicht der Erdatmosphäre fließend in den Weltraum übergeht. Mit einer Geschwindigkeit von 28.000 Kilometern pro Stunde soll der Satellit um die Erde fliegen.

Etwa 15 Mal am Tag umrundet er den Planeten knapp 400 Kilometern über dem Boden. Und wenn er seinen Auftrag nach voraussichtlich drei Jahren erfüllt hat, verglüht er und zergeht wie ein Stern.