Die Festnahmen zweier mutmaßlicher Saboteure – nur wenige Kilometer voneinander entfernt in Konstanz und im Schweizer Kreuzlingen – belegen, dass der Bodenseeraum wohl als operative Drehscheibe prorussischer Sabotageakte diente. Zusammen mit einem dritten Verdächtigen in Köln wirft man den Ukrainern Yevhen B., Daniil B. und Vladyslav T. vor, im Auftrag russischer Stellen Brand- und Sprengstoffanschläge auf den Gütertransport in Deutschland vorbereitet zu haben.

Recherchen des Schweizer Tages-Anzeigers zeigen, dass Yevhen B. relativ offen in der Schweiz lebte. Über soziale Medien veröffentlichte er Fotos aus Luzern und Zürich. Noch im April suchte er öffentlich einen Nachmieter für eine 3,5-Zimmer-Wohnung in Kreuzlingen: ab Mai. Sein Aufenthaltsstatus bleibt unklar. Auffällig ist, dass polnische Behörden seit 2020 nach dem etwa 30 Jahre alten Mann fahnden, ohne den Grund zu nennen.

Der Tages-Anzeiger berichtet, Yevhen B. habe sich mindestens seit Frühjahr 2023 in der Schweiz aufgehalten. Er soll bald nach Deutschland überstellt werden. Nach Informationen von WDR, NDR und SZ hat er die anderen Männer instruiert. Vladyslav T. soll 21 Jahre alt sein, Daniil B. 24 Jahre alt.

Tespakete bereits versandt

Deutsche Behörden werfen B. vor, spätestens Ende März mit Daniil B. in Konstanz und Vladyslav T. in Köln Sabotageakte auf den Gütertransport geplant zu haben. Pakete mit Brand- oder Sprengsätzen sollten von Deutschland in die Ukraine geschickt werden, um sich während des Transports zu entzünden. Erste Testpakete, ausgestattet mit GPS-Trackern, wurden bereits versandt, wohl um Laufzeiten und Wege genau zu überwachen.

Geheimdienst-Experte: Wird eine dramatische Zunahme geben

Der Geheimdienst- und Sicherheitsexperte Erich Schmidt-Eenboom lobte im Gespräch mit dem SÜDKURIER den Fahndungserfolg der deutschen Sicherheitsbehörden. Gleichzeitig warnte er, dass es wohl nicht der letzte Sabotage-Akt in diesem Jahr sein wird.

„Wir erleben eine dramatische Zunahme“, sagte er. Sie seien Teil der hybriden Kriegsführung, die künftig immer schwerer zu verhindern sein werde. Er verwies dazu mehrfach auf die neue Bundesregierung – und Friedrich Merz. Dieser habe im Wahlkampf den Ukrainern das Taurus-Raketensystem versprochen, was die Eskalation weiter anheize.

Seit Merz im Amt ist, hält er sich entgegen seines Versprechens auffällig zurück – über konkrete Waffensysteme möchte er sich nicht mehr öffentlich äußern, erklärte er.

Erich Schmidt-Eenboom sieht mit den jüngsten Sabotagevorfällen eine neue Stufe erreicht. Er nennt Beispiele wie Sabotagevorbereitungen in Bayern gegen Lieferketten militärischer Hilfsgüter, Drohnenangriffe auf zivile und militärische Infrastruktur in Deutschland und die Paketbombe bei DHL in Leipzig.

Die Sicherheitslücke am Bodensee

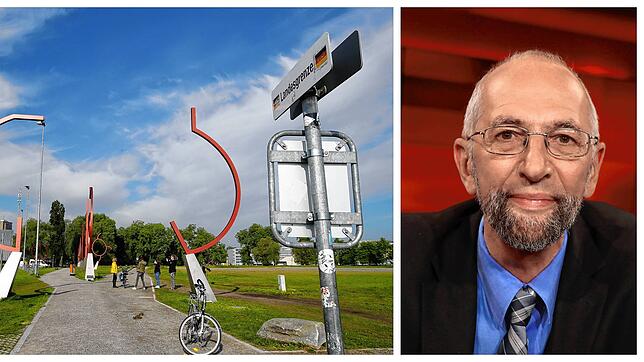

Dass gleich zwei Männer am Bodensee aufgeflogen sind, hat Schmidt-Eenboom nicht überrascht. Offenbar nutzten die Verdächtigen den „schlecht bewachten Grenzübergang zwischen Konstanz und Kreuzlingen“, erklärt er. Diese Lücke nutze man aus. Die deutsche Bundesregierung müsse Bern stärker unter Druck setzen, um russische Scheindiplomaten auszuweisen. Die Schweiz sei längst eine Drehscheibe für russische Geheimdienst-Offiziere.

Zur Frage, warum Ukrainer in Asyl-Unterkünften wie Daniil B. und Vladyslav T., als „Low-Level-Agents“ oder „Wegwerf-Agenten“ für die Aktionen rekrutiert würden, liefert Schmidt-Eenboom Einblicke: Viele Ukrainer lebten hier, weil sie nicht kämpfen wollten oder familiäre Verbindungen nach Russland hätten. Zwar könnten sie Bürgergeld beziehen, doch seien bezahlbare Wohnungen knapp.

Flüchtlinge in Unterkünften seien für russische Dienste besonders interessant, da sie oft frustriert, unzufrieden und finanziell eingeschränkt seien. Für Summen um die 10.000 Euro ließen sie sich leicht anwerben, ohne die Tragweite ihres Handelns zu begreifen. „Sie glauben, für einfache Aufgaben wie das Versenden eines Pakets fürstlich entlohnt zu werden“, so der Experte. Dass es dabei um Sabotage geht, sei ihnen gar nicht klar.

Zu den technischen Details der GPS-Tracker erklärt Schmidt-Eenboom, diese seien offenbar hochwertig und könnten möglicherweise von russischen Satelliten angesteuert werden. Die Tracker dienten dazu, Laufwege und Laufzeiten präzise zu überwachen, um Explosionen exakt zu timen.

Verbindung zum Großeinsatz in Ulm

Im Zusammenhang mit den neuerlichen Ermittlungen steht nach Informationen aus Sicherheitskreisen eine Fahrzeugkontrolle Anfang Mai in der Nähe von Ulm, berichtete die Deutsche Presse-Agentur. Die Polizei hatte zu dem nächtlichen Großeinsatz auf der Bundesstraße 466 bei Sontheim an der Grenze zwischen Baden-Württemberg und Bayern kaum Angaben gemacht.

Die Einsatzkräfte hatten das Gebiet in der Nacht auf den 4. Mai großräumig abgesperrt. Damals sprach die Polizei von einem verdächtigen Gegenstand, ohne Details zu nennen. Dies habe „ermittlungstaktische Gründe“, hieß es. Auch Entschärfer des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg und Einsatzkräfte der Feuerwehr waren den damaligen Angaben zufolge vor Ort. Die Entschärfer konnten am Ende Entwarnung geben, sie mussten nicht eingreifen.

Erinnerungen an andere Agenten

Die Ermittlungen gegen mutmaßliche russische Saboteure lenken außerdem den Blick auf einen früheren Fall, der 2022 am Bodensee Schlagzeilen machte: Die aus Russland stammende Geschäftsfrau Maria I. lebte jahrelang unauffällig in der Konstanzer Altstadt und führte mehrere Chemiehandelsfirmen, wie der SÜDKURIER damals enthüllte. Im September 2022 durchsuchten rund 50 Zollfahnder zeitgleich sieben Objekte in Süd- und Norddeutschland, darunter ihre Wohnung und zwei Konstanzer Firmen.

Der Verdacht: Über die von ihr und ihrem russischen Lebensgefährten betriebenen Firmen sollen giftige Chemikalien unter Umgehung deutscher Exportvorschriften in großem Stil nach Russland gelangt sein – darunter Substanzen, die in Speziallabors des russischen Militärs und des Geheimdienstes FSB landen könnten. Geheimdienstexperte Erich Schmidt-Eenboom vermutete schon damals ein komplexes Agentennetzwerk hinter dem Chemiehandel.