Am 25. Elul des Jahres 5781 sitze ich im Büro des badischen Landesrabbiners. Das Datum hört sich für manchen nach Science Fiction an, dabei lehnt es sich nur an den alten jüdischen Kalender an. Dieser beginnt mit der Erschaffung von Adam. Seitdem sind nach rabbinischer Lehre eben 5781 Jahre vergangen. Wenn das jemand weiß, dann Moshe Flomenmann, der für das Judentum in Baden spricht. Der rotblonde Mann mit den hellen Augen vertritt das religiös-kulturelle Leben dieser Gruppe nach außen und nach innen.

Das Haus der vielen Kameras

Trotz der mythischen Jahreszählung: Flomenmanns Büro erinnert eher an das Jahr 2021 als an die Schöpfung Adams. Auf seinem Schreibtisch liegt eine PC-Maus. Mit deren Hilfe aktiviert er einen großen Bildschirm. Mehr als ein Dutzend Kameras sind vor und in der Synagoge in Lörrach installiert. Jedes einzelne Kamerabild kann er vom Schreibtisch aus betrachten. Zwischen alten hebräischen Büchern und den Gemälden von Marc Chagall mit langbärtigen Männern im Schtetl öffnet sich die Welt des 21. Jahrhunderts. Eine unsichere Welt, voll von Gefahren.

Zuvor war er Landesrabbiner in Sachsen-Anhalt. Er war zwar nicht dabei, als ein rechtsradikaler Deutscher schwerbewaffnet in die Synagoge von Halle eindringen wollte, an der Holztür scheiterte und in seiner Wut zwei Menschen in einem Dönerladen erschoss.

Wo Israel nicht einmal im Schulbuch steht

Aber er hat mitgelitten und erneut erlebt, wie gefährdet Juden auch in Deutschland leben. Die am meisten gefährdete Minderheit in Deutschland. Die Einwanderung von Muslimen im Jahr 2015 hat die heikle Situation noch verstärkt. Flomenmann, 39, will die Migration von damals nicht kommentieren. Fest steht: Syrer kommen aus einem Land, in dessen Schulbüchern Israel teils nicht einmal erwähnt wird. Das wiegt schwer genug.

Der Rabbi setzt auf Geduld, aufs Erklären: „Die Menschen sollen das Judentum verstehen. Angst hat man nur vor Dingen, die man nicht versteht.“

Ein sehr stiller und sicherer Raum

Gemeinsam sehen wir uns die Bilder der Kameras an. Jeder Blickwinkel ist ausgeleuchtet. Die Synagoge in der Lörracher Rainstraße ist bestens beobachtet. Eine schwere Tür versperrt das Gebäude, dann eine Sicherheitsschleuse. Flomenmann zappt durch die Bilder. Auf keinem sieht man einen Menschen. Das Bauwerk ist so sicher, dass sich fast niemand in der Synagoge aufhält.

Und noch etwas: Das könnte auch ein Bürohaus sein. Erst bei genauem Hinschauen sieht man die Bestimmung als Synagoge, erkennt man den Davidstern. Der Architekt setzte auf Dezenz.

Der Rabbiner gibt zu bedenken: „Kameras sind Augen und keine Hände.“ Um Gefahren tatsächlich abzuwehren, werde noch ein Zaun gebaut. Mit der Polizei steht er in regelmäßigem Kontakt, er sagt: „Mit der Polizei arbeitet die Gemeinde gut zusammen. Eben war der Revierleiter hier.“

Lange Erfahrung

„Ich habe keine Angst, mache mir aber Sorgen“, sagt er und wischt schnell übers Smartphone. Sorge um seine Glaubensgemeinschaft, für die er Verantwortung trägt. Der Monitor mit den Kameras ist gegenwärtig. Er wiegt sich nicht in falscher Sicherheit.

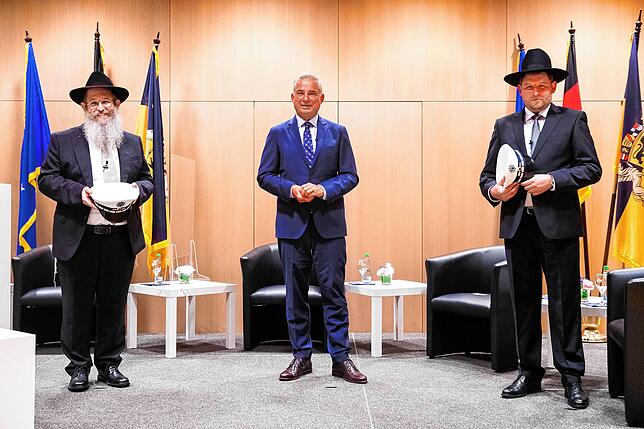

Deshalb begrüßt er den Vorstoß der baden-württembergischen Landesregierung. Sie schuf im Frühjahr des Amt des Polizeirabbiners, das Flomenmann mit seinem Ulmer Kollegen Shneur Trebnik ausfüllt. Vor einigen Tagen wurden sie ins Amt eingeführt. Innenminister Thomas Strobl und der Antisemitismus-Beauftragte Michael Blume (“ein ausgezeichneter Mann“) hatten dafür gesorgt.

Was geht im Inneren einer Synagoge vor?

Inhaltlich geht es nicht um Seelsorge oder jüdische Theologie. Flomenmann versteht seine Arbeit für die Polizei als sachliche Aufklärung. Er schult Polizisten, die vor Synagogen ihren Dienst tun. „Wir sensibilisieren die Polizei“, sagt er. Er erzählt den Beamten, was sich im Inneren einer Synagoge verbirgt, welche Menschen sich dort wann aufhalten, warum sie am Samstag nicht arbeiten und warum der Leuchter einmal sieben und einmal neun Kerzen trägt.

Seiner Erfahrung nach seien die Kenntnisse der Ordnungshüter in diesem Bereich überschaubar. Sie sind Sicherheitsexperten, keine Religionsgelehrten. Sein württembergischer Kollege Trebnik ergänzt: „Polizistinnen und Polizisten wissen nicht mehr und nicht weniger über diese Themen als die durchschnittliche Gesellschaft.“

Die Synagoge ist kein Vereinsheim

Umso wichtiger sei die Arbeit der beiden Polizeirabbiner. Sie bieten eine Mischung aus staatsbürgerlichem und religionskundlichem Unterricht. Eine Synagoge ist kein beliebiges Vereinsheim. Man kann diese Bauwerke auch als Antennen für die Stimmung im Land sehen.

Flomenmann erwähnt, dass die Polizei von Sachsen-Anhalt im Vorfeld des Anschlags von 2019 nicht wusste, dass die Juden gerade Jom Kippur begehen – ihren höchsten Feiertag. Er wird deshalb mit badischen Polizisten über solche hohen Tage reden. Feiertage sind das Herz jeder Religion. Dann sind die Gebetshäuser gut besucht. Der Täter von Halle kannte diesen Zusammenhang und wählte das Datum gezielt aus. Die Polizei dort wusste es nicht, damals.

Lernen, von früh bis spät

Flomenmann hat sich auf seine Arbeit gut vorbereitet. Der gebürtige Ukrainer besuchte schon als Kind die Thora-Schule. Später siedelte er als Jugendlicher nach Deutschland über. Er absolvierte seine Studien vor allem im Ausland, da zu seiner Studienzeit in der Bundesrepublik traditionelle Rabbiner noch nicht ausgebildet wurden. Deshalb ging er an Hochschulen in Dänemark und später im britischen Manchester und verließ sie als Religionsgelehrter. Auch in Jerusalem schaute er sich einige Monate in der orthodoxen Szene um, bevor er nach Sachsen-Anhalt berufen wurde.

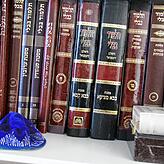

Mit 21 Jahren hatte er das Rabbiner-Diplom in der Tasche. Darauf ist er stolz. Er zeigt auf die dicken Bände im Regal seines Arbeitszimmers, zieht einen heraus. „Das habe ich alles gelernt“, berichtet er und fährt mit dem Finger von rechts nach links – der Leserichtung in den semitischen Sprachen. „Gelernt“ heißt hier so viel wie auswendig gelernt.

Juden sind ein Teil von Deutschland

Vor 1700 Jahren siedelten sich die ersten Juden in den damals römischen Provinzen zwischen Rhein und Nordsee an. Seitdem lebt und betet diese Gemeinschaft erst in der Provinzen Germaniens, dann im Deutschen Reich, heute in der Bundesrepublik. Flomenmann wehrt sich dagegen, nur das Negative zu sehen. „Das Judentum wird oft auf den Holocaust reduziert. Das wäre aber eine Verkürzung.“

Er erinnert an die vielen guten Jahrzehnte, in denen Juden einträchtig neben ihren Nachbarn lebten. Auch im Mittelalter, auch in der Neuzeit. Und er erinnert an den ungeheuren kulturellen Beitrag, den sie leisteten und das Land vorwärtsbrachten. „Juden sind da, sie gehören dazu“. Er spricht von einer christlich-jüdischen Kultur in der Bundesrepublik.

Kippa auf der Straße?

Im Büro trägt er ein sportlich blaues Jackett und keine Kopfbedeckung. Der breite schwarze Hut sei eine Art Uniform des Rabbiners, erklärt er lächelnd. Am Schreibtisch habe er den natürlich nicht auf.

Und außerhalb? In den vergangenen Jahren war immer wieder die Kippa ein Thema, weil das Käppchen das Jüdischsein augenfällig macht. Männer werden immer wieder auf offener Straße angepöbelt, wenn sie sich den Kopf damit bedecken. Moshe Flomenmann ziert sich mit einer Antwort, bevor er sagt: „Mit der Kippa gehe ich nicht immer auf der Straße, auch wenn mein Kopf immer bedeckt ist.“ Mit anderen Worten: Es ist nicht ratsam für einen bekennenden Juden, dieses Zeichen öffentlich zu tragen.

Unsere Zeit an diesem 25. Elul 5781 ist abgelaufen. Der Gelehrte eilt zum nächsten Termin. Er muss zum Friedhof, dort geht es um die Aufstellung von Grabsteinen. Flomenmann hat nur wenige Meter zum Parkplatz, dort verschwindet er geschwind in einem schweren schwarzen Auto.

Sechs Fakten zum Judentum

Seit 1700 Jahren: Im Jahr 321 erlaubte Kaiser Konstantin, dass auch Juden in der Stadtverwaltung des römischen Köln arbeiten dürfen. Dieses Dekret dient als Nachweis für jüdisches Leben in einer der größten römischen Provinzstädte – Colonia Claudia. 321 wird seitdem als Merkdatum genommen.

Juden in Baden: In Baden rechnen sich 5500 Menschen zu dieser Glaubensgemeinschaft. Ihre Vertretung ist die Israelitische Religionsgemeinschaft Baden. (IRG). Zum Vergleich: 1933, zu Beginn der NS-Herrschaft, wohnten etwa 20.000 Juden im damaligen Baden.

Wo stehen Synagogen? In folgenden Städten wurden Synagogen errichtet oder wieder aufgebaut: Emmendingen, Pforzheim, Baden-Baden, Freiburg, Heidelberg, Karlsruhe, Rottweil, Lörrach und Mannheim. Die jüngste Synagoge steht in der Konstanzer Innenstadt, sie wurde 2019 eröffnet.

Synagogensteuer: Die IRG ist eine anerkannte Körperschaft des öffentlichen Rechts. Was sich ziemlich trocken anhört, bringt handfeste Vorteile mit sich: Wie bei den Kirchen zieht der Staat die Steuer ein und leitet sie an die jüdische Gemeinschaft weiter.

Landesrabbiner: Er gilt als höchster Repräsentant der Juden in Baden und wird vom Oberrat der Juden gewählt. Er ist ausschließlich für geistliche Aufgaben eingeteilt. Für die Verwaltung und vor allem für Bau und Unterhalt der Gemeindebauten ist der Landesrabbiner nicht zuständig. Die Juden im Land sind entlang der alten Landesgrenzen organisiert: Es gibt also einen badischen und einen württembergischen Landesrabbiner (mit Sitz derzeit in Ulm).

Traditionell: Innerhalb des Judentums leben verschiedene Strömungen – eine liberale und eine orthodoxe. Die IRG versteht sich als Sammlung der traditionellen Juden (auch orthodox genannt). Dort ist das Amt des Rabbiners den Männern vorbehalten.