Zuletzt sah es gut aus für die Schweiz: Die Corona-Kurve war in den vergangenen Wochen deutlich abgeflacht, zwischen Mitte Mai und Mitte Juni wurden nur rund 570 Neuinfektionen registriert – zu Hochzeiten der Krise waren es innerhalb eines Tages bereits mehr. Am 19. Juni wurde die wegen der Pandemie ausgerufene außerordentliche Lage vom Bundesrat beendet. Nun aber nehmen die Fallzahlen im Land wieder rapide zu: Anfang der Woche wurden innerhalb von 24 Stunden 137 neue Fälle gemeldet, am Donnerstag erneut über 100.

Clubgänger verbreiten das Virus

Besondere Aufmerksamkeit wird im Zuge der steigenden Infektionszahlen der Schweizer Clubszene zuteil. Wie unter anderem die Schweizer Zeitung „Tagesanzeiger“ berichtete, steckten sich in einem Züricher Club mindestens fünf Personen mit dem Corona-Virus an, nachdem ein Mann, der bereits erkrankt war, in diesem feiern ging. 300 Menschen mussten sich in Quarantäne begeben.

Zudem soll der Mann laut dem Tagesanzeiger in zwei weiteren Clubs gefeiert und auch eine Bar in Spreitenbach im Kanton Aargau besucht haben. Wie das Departement Gesundheit und Soziales Aargau berichtet, sind im Umfeld der Bar über 20 Personen mit dem Corona-Virus infiziert worden. Die Fälle stünden „mit hoher Wahrscheinlichkeit im Zusammenhang mit einem Großevent in einem Zürcher Party-Club“ – also jener Veranstaltung, die auch der infizierte Mann besuchte.

Mit 85 neuen Fällen (Aargau) und 227 neuen Fällen (Zürich) in den vergangenen 14 Tagen sind damit zwei an Deutschland grenzende Kantone zu den Corona-Problemzonen der Schweiz geworden. Auch im Kanton Solothurn müssen mehr als 300 Personen in Quarantäne, nachdem ein Partygänger positiv auf das Virus getestet wurde.

Falsche Kontaktdaten angegeben

Besonders kritisch: Wie die Züricher Regierungsrätin Natalie Rickli sagte, gab es im Züricher Fall Probleme mit dem sogenannten Contact Tracing, also der Kontakterfassung, wie sie etwa bei Restaurantbesuchen auch in Deutschland üblich ist. So wurden falsche E-Mail-Adressen angegeben, zudem seien die Kontaktermittler „beschimpft und beleidigt worden.“ Rickli appellierte an die Vernunft der Bürger, sie sollen ehrlich sein und ihren Beitrag leisten: „Das Virus ist kein Spaß, auch nicht für Spaßgesellschaften am Wochenende.“

War die schnelle Lockerung ein Fehler?

Nun ist die Infektionsrate in der Schweiz längst nicht so hoch wie noch etwa Mitte März, als innerhalb eines Tages fast 1500 Neuinfektionen gemeldet wurden. Dennoch stellt sich die Frage: Hat die Schweiz die Corona-Regeln zu schnell gelockert? Die wissenschaftliche Task Force, die den Bund berät, hatte im Vorfeld vor der Öffnung der Clubs gewarnt. Im Interview mit der Aargauer Zeitung erklärte der Leiter der Task Force, Matthias Egger: „Nun hat man ziemlich alles auf einmal geöffnet, inklusive der Grenzen, wo es noch keine Schutzkonzepte gibt. Das ist aus wissenschaftlicher Sicht bedenklich.“

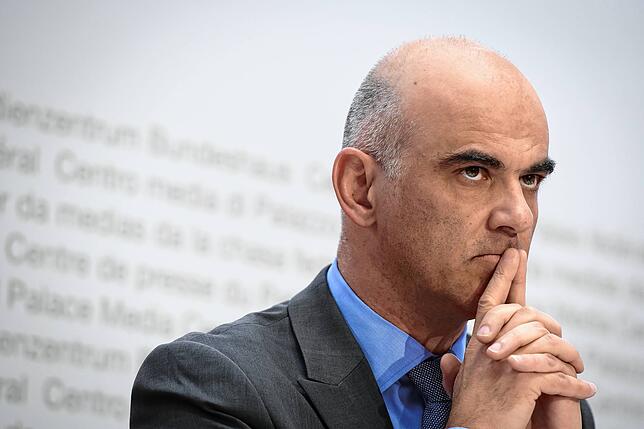

Wie die Schweizer Tageszeitung „Blick“ berichtet, räumte der zuständige Bundesrat Alain Berset bereits ein, dass die Cluböffnungen ein Risiko bedeuten. Dieses sei man unter der Annahme eingegangen, dass die Listen mit den Kontaktdaten stimmen würden.

Auch Andreas Cerny, Infektiologe in Lugano und Professor an der Universität Bern, sieht die schnellen Lockerungen kritisch. „Ich denke, das war zu schnell“, sagt er auf SÜDKURIER-Nachfrage. Besser wäre gewesen, nach den ersten Lockerungen, die Ende Mai Versammlungen mit bis zu 30 Personen wieder erlaubten, vier bis fünf Wochen zu warten und die Entwicklungen der Infektionszahlen im Auge zu behalten. Erst danach hätte man die Öffnung der Clubs mit bis zu 300 Personen in Angriff nehmen sollen.

„Am Anfang einer zweiten Welle“

Für solche Überlegungen ist es jetzt zu spät – und die Schweiz muss sich mit den Folgen auseinandersetzen. Und die könnten gravierend sein: „Es sieht so aus, als wären wir am Anfang einer zweiten Welle“, sagt Andreas Cerny.

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) verfolgt nach eigener Aussage die Entwicklung aufmerksam. Ein Pressesprecher teilt auf Anfrage mit: „Es musste damit gerechnet werden, dass die Fallzahlen nach den weiteren Lockerungsschritten wieder ansteigen würden.“ Allerdings sollen die am Mittwoch vom Bundesrat beschlossenen Maßnahmen, etwa die Maskenpflicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln, die ab Montag gilt, eine erneute Ausbreitung des Virus verhindern.

Andreas Cerny hält die Maskenpflicht für eine sinnvolle Maßnahme, um einer zweiten Welle entgegenzuwirken. Allerdings gibt er zu bedenken, dass sie nicht verhindern kann, dass die Fallzahlen in den kommenden Wochen weiter zunehmen. „Den Effekt wird man nicht sofort sehen“, sagt er.

Und Cerny wünscht sich, dass die Maskenpflicht nicht auf die öffentlichen Verkehrsmittel beschränkt bleibt. Stattdessen haben er und weitere Ärzte aus Tessin sich auch für eine Maskenpflicht bei Events ausgesprochen – also auch in Clubs. „Ich glaube, dass die Ansteckungsgefahr in den öffentlichen Verkehrsmitteln weniger groß ist als bei Events in geschlossenen Räumen wo man sich bei lauter Musik unterhält und den Abstand nicht einhalten kann. Dort gibt es viel mehr Risiken.“

Strengere Auflagen für Bars und Clubs

Immerhin: Die ersten Konsequenzen haben die Fallanstiege bereits nach sich gezogen. So wurden im Kanton Zürich schärfere Vorgaben für Bars und Clubs eingeführt. Ab Freitag, 3. Juli, müssen alle Besucher Namen, Postleitzahl, Handynummer und E-Mail hinterlegen. Die Clubs müssen zudem die Identitäten der Besucher beim Einlass prüfen und sichergehen, dass die angegebenen Handynummern stimmen – etwa, indem sie testweise auf den Handys anrufen.

„Die Clubs müssen sicherstellen, dass die Daten, soweit das möglich ist, verifiziert werden“, betonte Christian Schuhmacher, Leiter der Rechtsabteilung der Gesundheitsdirektion Zürich. Weil beim jüngsten Vorfall in dem Züricher Club zudem die Kontaktdaten der Besucher und Angestellten nur mit großer zeitlicher Verzögerung übermittelt wurden, müssen in jedem Club außerdem neben dem Clubbetreiber auch drei weitere Personen erreichbar sein und innerhalb von zwei Stunden der Gesundheitsdirektion die Kontaktdaten übermitteln.