Vor dem Tropeninstitut in Tübingen stehen ein paar Medizinstudenten herum. Im Gebäude selbst ist es fast vollkommen still. Die wenigen Menschen, die mir begegnen, tragen alle Masken. Ich melde mich bei der Sekretärin an. „Ich komme für die Voruntersuchung als mögliche Probandin“, sage ich zu ihr. Ich werde in ein Wartezimmer geschickt. Ich bin gespannt: Werde ich alle Kriterien erfüllen, um zur Probandin für den neuen Impfstoff zu werden?

Mehrere Prüfzentren in Deutschland und Belgien werden die klinische Studie des neuen Impfstoffs gegen Covid-19 der Tübinger Firma Curevac umsetzen. Ziel der Studie: Die optimale Dosis für den neuen Impfstoff zu finden. Getestet wird in Tübingen, später auch in Hannover und München sowie im belgischen Gent.

Professor Peter Kremnser, Leiter der Studie am Tropeninstitut, ist ein erfahrener Mediziner beim Entwickeln von Impfstoffen, nach eigenen Angaben aber auch gut bekannt mit dem Firmenchef. Kremsner entwickelte gemeinsam mit anderen Wissenschaftlern 2015 einen Impfstoff gegen Malaria, der im Anschluss in einer zweijährigen Impfstudie erfolgreich getestet wurde.

Phase Eins hat begonnen

Wir treffen uns in seinem Büro im ersten Stock des Tropeninstituts. Der Schreibtisch ist leer bis auf einen Bildschirm, eine Maus und eine schlanke Tastatur. Kremsner arbeitet gerne papierlos. Sein Büro spiegelt seine Arbeitsweise wider: Dieser Mann wirkt strukturiert, zielstrebig, fokussiert.

„Es ist immer sehr spannend, mit einer neuen klinischen Studie zu beginnen“, sagt der 59-Jährige. Erst wenige Tage zuvor hatte er den allerersten Probanden geimpft, der im Anschluss 24 Stunden unter Beobachtung blieb. Phase Eins der klinischen Studie zu dem Impfstoff hat begonnen.

Insgesamt wird die Studie etwa 13 Monate dauern. 168 gesunde Probanden sollen daran teilnehmen. Die Probanden müssen bis zu zwölf Mal in die Klinik kommen – von der Voruntersuchung über die Impfung, Kontrollen, eine zweite Impfung, weitere Kontrollen, Blutentnahme und Messwerte. In der ersten Phase der klinischen Studie dürfen nur Menschen zweier Altersgruppen (18 bis 40 Jahre sowie 41 bis 60 Jahre) teilnehmen, die vollkommen gesund sind. Sie dürfen auch noch keine Corona-Infektion überstanden haben.

Der Professor ist selbst erstaunt

An diesem Montag folgten die nächsten drei Probanden, sie werden noch über mehrere Stunden beobachtet. Wie geht es ihnen? „Erstaunlicherweise ist gar nichts passiert“, sagt Kremsner offen. Keine Nebenwirkungen, keine Reaktion des Körpers.

Die ersten Probanden haben nur eine geringe Dosis des Impfstoffs verabreicht bekommen. „Das ist ein guter Start“, betont Kremsner. Denn erst, wenn sich diese als gut verträglich erweist, wird die Dosis verdoppelt. Das nennt sich Dosiseskalationsstudie. Die ersten Probanden wurden mit zwei Mikrogramm geimpft, die nächsten bekommen dann vier, schließlich acht Mikrogramm verabreicht.

Erfolgreich bei Mäusen: „Denen traue ich nicht“

Doch Kremsner hat gleichzeitig die Sorge, dass der Impfstoff womöglich nicht wirke. Bei Tierversuchen hat er das allerdings: „Den Mäusen traue ich aber nicht“, sagt Kremsner. Er erklärt seine Skepsis: Schon mehrmals waren Versuche zu Impfstoffen gegen Krankheiten wie Malaria oder sogar Krebs bei Mäusen erfolgreich gewesen. „Was in der Maus wirkt, wirkt beim Menschen oft nicht“, gibt er zu bedenken. „Tierversuche können in die Irre leiten. Ob sich etwas tut, werden wir sehen.“

Anfragen zur Teilnahme an der Studie hat der Professor jedenfalls zur Genüge, sagt er. Ob er das so schon einmal erlebt hat? „Nein!“ Aber jetzt wolle eben jeder mitmachen: „Diese Krankheit entwickelt sich gerade zur wichtigsten Infektionskrankheit der Welt“, erklärt er.

Kremsner ist überzeugt, dass Covid-19 noch in diesem Jahr Malaria, Aids und Tuberkulose überholen könnte, was die Ansteckungsrate betrifft. Zwar sei die Todesrate bei Covid-19 nicht so hoch, aber die Verbreitung sei deutlich höher als man zu Beginn angenommen hatte.

Mögliche Risiken? Da gibt es schon ein paar

Zurück zu meinem Probandenstatus: Ich werde von Kremsners Kollegen Julian Gabor zunächst über die den Ablauf und die möglichen Risiken der Studie aufgeklärt. Ganze 19 klein bedruckte Seiten umfasst die sogenannte Probandeninformation. Offen gestanden fühle ich mich etwas überfordert ob des Umfangs der Informationen.

Geduldig geht der 40-jährige Arzt alles mit mir durch, erklärt mir neben dem Studienablauf auch die möglichen Nebenwirkungen der Impfung: muskelkaterartiger Schmerz rund um die Einstichstelle, leichte Schwellung oder Rötungen an der Einstichstelle, möglicherweise ein leichtes Fieber. Das klingt noch relativ harmlos. Ich atme auf. Aber es sind auch allergische Reaktionen möglich, wenn auch selten, ergänzt Gabor. Sie können in der Regel aber mit Kortison behandelt werden.

Ich muss schlucken

Noch seltener sind sogenannte Immunphänomene, setzt der Arzt seine Warnungen fort. Dabei kann ein Mechanismus Antikörper gegen den körpereigene Strukturen auslösen. Ich schlucke. Guillain-Barré-Syndrom heißt das. Es kann auch bei einer zugelassenen Impfung passieren. Gabor beruhigt mich: „Es ist äußerst unwahrscheinlich, dass das bei dieser Studie auftritt.“ Auch, weil dem Körper kein Protein gespritzt wird, sondern nur ein Botenstoff. Nun bin ich doch ein wenig verunsichert.

Die Impfung soll zwei Mal im Abstand von vier Wochen erfolgen. Ein unabhängiges Expertengremium, besetzt mit Wissenschaftlern, überwacht die Studie und die Erhöhung der Dosis. Die fünf ersten Patienten bekommen den Impfstoff, danach folgen weitere Patienten, die entweder den Impfstoff oder ein Placebo verabreicht bekommen. Dazu wird eine ausführliche Voruntersuchung gemacht.

Genaue Untersuchung

Gabor notiert mein Körpergewicht, misst meine Körpertemperatur, den Puls und den Blutdruck. Schließlich werde ich von einer Arzthelferin in ein Nebenzimmer geführt, muss mich entkleiden und mehrere Minuten verkabelt liegen, während ein EKG (Elektrokardiogramm) geschrieben wird. Schließlich kommt der für mich unangenehmste Teil: Ich muss Blut abgeben, das auf verschiedenste Werte geprüft wird.

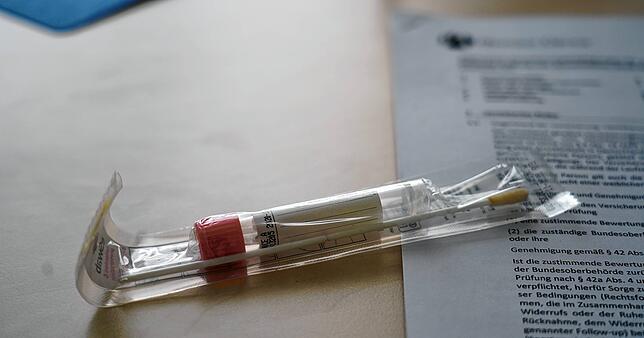

Und dann: der Rachenabstrich für den Corona-Test, um sicherzustellen, dass ich nicht bereits unwissentlich mit Corona infiziert bin. Das Gefühl, einen Würgereiz unterdrücken zu müssen, kennt wohl jeder. So fühlt es sich an, wenn das lange Stäbchen den hinteren Rachen berührt. Ich bin erleichtert, als ich es hinter mir habe.

Immerhin: Als Probandin bekomme ich auch eine Aufwandsentschädigung. Sie richtet sich danach, wie groß die Entfernung der Anreise ist und wie häufig der Proband innerhalb der Studie in der Klinik erscheinen muss. Für mich ergeben sich 126,50 Euro pro Besuch.

Ich bekomme auch eine Probandenversicherung, die mich absichert, sollte mir irgendetwas passieren. 22 Seiten umfasst das Papier. Was darin steht, empfinde ich durchaus als verstörend. Invalidenleistungen zum Beispiel – sollte mein Arm oder die Hand nicht mehr funktionieren, hätte ich unterschiedlich hohe Ansprüche für eine entsprechende Invalidenrente. Auch eine Unfallrente ist inbegriffen, falls auf dem Weg zu den Terminen im Tropenzentrum etwas passieren sollte. Das klingt schon heftig.

Ich gebe zu: Ich überfliege das Papier zunächst nur. Die spätere Lektüre zu Hause macht mich dann schon ein wenig nachdenklich. Mein Partner hat Bedenken. Ob ich mich wirklich diesem Risiko aussetzen will? Ich lasse mir ein paar Tage Zeit, warte die Ergebnisse der Voruntersuchung ab, spreche mit einem befreundeten Arzt. Er gesteht, dass er nicht genau beurteilen kann, wie groß das Risiko ist – schließlich kennt er die Details der Studie nicht. Aber für gefährlich hält er sie nicht.

Zudem ist mein Wunsch groß, an dieser Studie teilzunehmen und so dazu beizutragen, dass ein Impfstoff entwickelt werden kann, der die Menschen vor dieser Krankheit schützt. Ich versichere mich, dass ich zu jedem Zeitpunkt der Studie aussteigen kann, ich zu keinem Zeitpunkt gezwungen bin, weiterzumachen, sollte ich Bedenken bekommen. Das reicht mir für den Moment.

Impftermin steht bevor

Wenige Tage später bekomme ich einen Anruf. „Ihre Werte sind in Ordnung“, sagt mir Erik Koehne vom Tropeninstitut. Ich bin geeignet als Probandin. Wir vereinbaren einen Impftermin. Zuvor muss ich aber noch einen weiteren Corona-Test machen: Der Test darf vor der Impfung nicht älter als zwei Tage sein, um sicherzustellen, dass keine aktive Infektion vorliegt. Mein Probandentum beginnt.

SÜDKURIER-Redakteurin Mirjam Moll wird in den kommenden Wochen immer wieder von ihren Erfahrungen als Studienteilnehmerin berichten. Am Freitag steht die Impfung an. Danach wird sie berichten, wie diese abgelaufen ist und wie es ihr unmittelbar danach geht.