Der Januar ist zählt für die Verbraucher zu den teuersten Monaten des Jahres. Dabei können viele Lebenshaltungskosten von Jahr zu Jahr optimiert und gesenkt werden, beispielsweise der Stromtarif und die Kfz-Versicherung. Bei einem zentralen Posten jeder Nebenkostenrechnung geht dies jedoch nicht: beim Trinkwasser. In Deutschland ist die Wasserversorgung eine Pflichtaufgabe der öffentlichen Hand. Verantwortlich sind die Kommunen, die die Grundversorgung eigenständig und mit verschiedenen Geschäftsmodellen betreiben. Durch die dezentrale kommunale Wasserversorgung entsteht ein kleinteiliger Flickenteppich an unterschiedlichen Trinkwasserpreisen.

Enorme Preis-Unterschiede zwischen den Kommunen

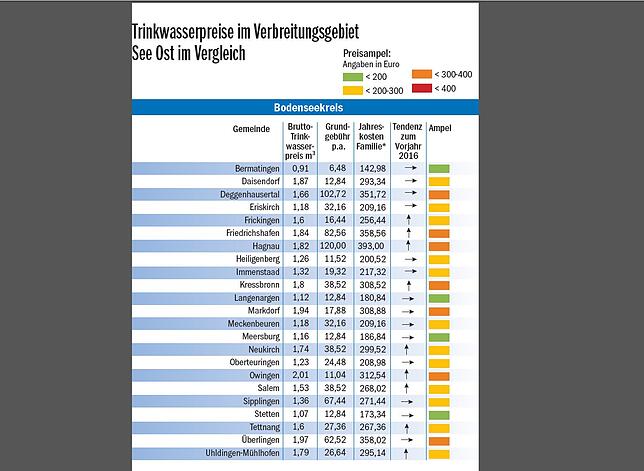

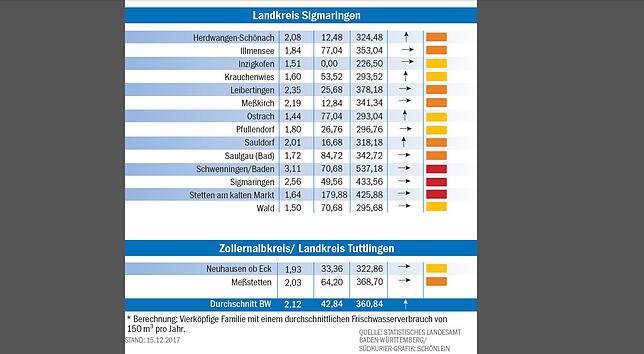

Erstaunlich dabei: Vergleicht man die Wasserpreise zwischen Bodensee und Schwäbischer Alb, zeigen sich enorme Differenzen. Der Unterschied zwischen der günstigsten und teuersten Kommune, Bermatingen und Schwenningen (Baden), beträgt laut den Daten des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg für einen durchschnittlichen Haushalt mit vier Personen knapp 400 Euro pro Jahr – allein für das Trinkwasser. Dabei sind die Kosten für das Abwasser, die sich ebenfalls stark unterscheiden, noch gar nicht eingerechnet. Der Abwasserpreis setzt sich seit einem Urteilsspruch des Verwaltungsgerichtshofs seit 2010 aus einer "gesplitteten Abwassergebühr" zusammen, die Schmutzwasser und Niederschlagswasser trennt und individuell berechnet.

Der Frischwasserpreis ist hingegen vergleichbar und setzt sich aus zwei Kostenfaktoren zusammen. Zum Einen erheben die Kommunen in der Regel eine einheitliche Grundgebühr, die jeder Haushalt entrichten muss. Dazu kommt die Verbrauchsgebühr, die den tatsächlichen Wasserverbrauch individuell abrechnet. Der allgemeine Trend geht dabei leicht aufwärts. Ein Drittel der 39 Kommunen haben die Preise 2017 erhöht. Die restlichen 26 der insgesamt 39 verglichenen Gemeinden haben den Preis im Vergleich zu 2016 konstant gehalten. Wie beim Gesamtpreis gibt es jedoch auch bei Grund- und Verbrauchsgebühr erhebliche Unterschiede. So verlangt die Gemeinde Inzigkofen überhaupt keine Grundgebühr, während die Gemeinde Stetten am kalten Markt knapp 180 Euro pro Jahr berechnet. Das macht sich beim Preis bemerkbar. Obwohl die beiden Kommunen nur 15 Kilometer auseinander liegen, beträgt die Differenz bei einem repräsentativen Jahresverbrauch von 150 Kubikmetern knapp 200 Euro.

Auch bei der Verbrauchsgebühr gibt es große Unterschiede. Während ein Kubikmeter, also 1000 Liter Trinkwasser, in Bermatingen gerade mal 91 Cent kostet, werden für dieselbe Menge in Schwenningen (Baden) 3,11 Euro fällig – mehr als das Dreifache. Auch die Lage der Kommunen scheint wenig Einfluss auf die Preisgestaltung zu haben. In manchen Fällen liegen sehr teure Gemeinden direkt neben besonders günstigen Kommunen. So beträgt der Unterschied zwischen Sigmaringen und Inzigkofen gut 208 Euro. Die Differenz zwischen Hagnau und Immenstaad beträgt 176 Euro, zwischen Markdorf und Bermatingen 166 Euro. Alle Gemeinden sind jeweils nur etwa fünf Kilometer voneinander entfernt.

Doch warum gibt es diese großen Unterschiede? "Die Kosten entstehen durch die Förderung, Aufbereitung und den Transport des Wassers. Diese Posten unterscheiden sich in den Kommunen", sagt Ivo Willamowski, der Rechnungsamtsleiter von Bermatingen. Topografie und Größe des Leitungsnetzes spielten eine wichtige Rolle. "Wenn das Wasser über viele Hügel und weite Strecken gepumpt werden muss, entstehen natürlich höhere Kosten", erläutert Willamowski. Außerdem sei die Herkunft des Wassers ein zentraler Bestandteil der Preisgestaltung. "Wir fördern unser Wasser selbst und können das Wasser deswegen günstig anbieten, weil wir es nicht zukaufen müssen", erklärt der Rechnungsamtsleiter. Dieser Vorteil werde an den Endverbraucher weitergegeben. Die Wasserversorgung sei für die Gemeinde kein lukratives Geschäft.

So ist es auch in Schwenningen, der teuersten Kommune im Vergleich. "Wir beziehen unser Wasser komplett vom Zweckverband Wasserversorgung der Hohenberggruppe", heißt es aus der Gemeindeverwaltung. Dementsprechend sei das Wasser teurer und der Spielraum bei der Preisgestaltung geringer. Dennoch ist der Brutto-Trinkwasserpreis um ein Drittel höher als beispielsweise in der Gemeinde Meßstetten, die ebenfalls von der Hohenberggruppe beliefert wird.

Einen Hoffnungsschimmer gibt es. "Der Gemeinderat hat am 14. Dezember beschlossen, den Wasserpreis zu senken", heißt es aus der Schwenninger Gemeindeverwaltung. Wie groß die Anpassung ausfallen wird, ist derzeit noch unklar, weil die Kalkulation noch nicht fertig ist. "Die Senkung wird dann jedoch rückwirkend zum 1. Januar 2018 in Kraft treten", berichtete die Stadtverwaltung auf Anfrage des SÜDKURIER.

Trotz aller Preisdifferenzen gibt es für die Verbraucher eine weitere gute Nachricht: 33 von 39 verglichenen Städten lagen 2017 noch unter dem Landesdurchschnitt von gut 360 Euro pro Jahr.

Wie sinnvoll ist Wassersparen?

Für die meisten Menschen ist Wassersparen eine Selbstverständlichkeit. Die technischen Einsparpotenziale sind in modernen Häusern jedoch weitestgehend ausgeschöpft. Wer also noch mehr Wasser sparen möchte, muss seinen persönlichen Verbrauch reduzieren. Tipps zum sparsamen Gebrauch von Trinkwasser gibt das Umweltbundesamt. So verbraucht Duschen nur ein Drittel des Wassers im Vergleich zu einem Vollbad. Auch beim Zähne putzen und Hände waschen kann man den Wasserhahn zudrehen. Waschmaschine und Geschirrspüler sollten immer nur voll beladen in Gang gesetzt werden. Moderne Geräte verbrauchen zudem weniger der kostbaren Ressource.

Bei der Toilettenspülung reicht es in der Regel, die Start-Stop-Taste oder die kleine Taste zu nutzen. Wer noch einen alten Spülkasten hat, kann diesen mit einer Spartaste nachrüsten. Die notwendige Vorrichtung gibt es in jedem Baumarkt. Auch im Garten lohnen sich ein paar kinderleichte Regeln. Der Rasen braucht in der Regel überhaupt keine Bewässerung und wer abends nach Sonnenuntergang mit Regenwasser gießt, vermeidet Verdunstung.

Doch ist das Wassersparen wirklich sinnvoll? Durch den sinkenden Verbrauch und den demografischen Wandel fließt vor allem auf dem Land immer weniger Wasser durch die Leitungen. Das Rohrnetz ist meist für einen viel größeren Durchfluss konzipiert worden. Dadurch kann der Durchfluss in den Wasserrohren stagnieren, was die Bildung von Keimen fördert und die Qualität beeinträchtigen kann. Daneben können in den Abwasserrohren übel riechende Faulgase entstehen, weil das Abwasser nicht schnell genug abfließt. Die absurde Folge ist, dass einige Kommunen – vor allem Großstädte – ihre Leitungen mit Frischwasser durchspülen, um die Funktionsfähigkeit zu gewährleisten.

Diese Kosten können sich bis zum Verbraucherpreis durchschlagen und den gesparten Geldbetrag wieder zunichtemachen. Denn auch die Wasserversorger stehen vor einem Problem. Die Gesamtkosten der Wasserversorgung sind kaum beeinflussbar. Gleichzeitig sinkt der Verbrauch seit Jahrzehnten kontinuierlich. Erhöhen die Versorger die Preise, werden die Bürger nochmals zum Sparen animiert. Viel mehr lohnt sich ein Blick auf den versteckten Wasserverbrauch, beispielsweise bei Lebensmitteln. Eine Tomate benötigt bis zur Reife 32 Liter Wasser. Ein Kilo Rindfleisch verbraucht nach Angaben des World Wildlife Fund (WWF) sogar 15 000 Liter. Während beim Trinkwasser also nicht sklavisch auf den Verbrauch geachtet werden müsste, wirkt sich das allgemeine Hinterfragen des Lebensstils schon deutlicher auf die eigene Nachhaltigkeit aus. (kbr)