Nachdem erst vergangene Woche 100 Kinder in einem Kindergarten in Immenstaad aufgrund falsch-positiver Tests in Quarantäne mussten, meldeten sich Betroffene beim SÜDKURIER und berichteten von ähnlichen Situationen und Erlebnissen in verschiedenen Schulen im Bodenseekreis. Eine Anfrage beim Landratsamt Bodenseekreis bestätigt die Vermutung: der Großteil der positiven Corona-Tests, die Schüler zwei Mal wöchentlich machen müssen, um am Präsenzunterricht teilnehmen zu dürfen, ist falsch-positiv ausgefallen. In Zahlen: Seit dem 14. Juni haben sich einige tausend Schüler im Bodenseekreis getestet, davon 25 positiv. „Wir wissen aktuell, dass sich von diesen nur drei per PCR-Verfahren als tatsächlich positiv erwiesen haben“, erklärt Landkreissprecher Robert Schwarz. Vier Testergebnisse stünden noch aus, aber 18 seien definitiv falsch gewesen.

Viele Quarantänen – trotz weniger tatsächlicher Infektionen

In der Praxis heißt das: In mindestens 18 Klassen wurden Schüler abgesondert – ohne je Kontakt zu Infizierten gehabt zu haben. Mit Verweis auf den hohen Aufwand nennt das Landratsamt keine genauen Zahlen der Betroffenen. Nimmt man aber an, dass pro Klasse rund 25 Schüler abgesondert wurden, kommen rund 450 Menschen – plus Personal – zusammen, die in den vergangenen beiden Wochen aufgrund der falsch-positiven Tests nachhause geschickt wurden. „Laut aktueller Corona-Verordnung führt bereits ein positives Schnelltestergebnis dazu, dass das Gesundheitsamt den potenziell Infizierten selbst und engere Kontaktpersonen absondert“, erklärt Schwarz.

Da aufgrund der geringen Fallzahlen im Bodenseekreis aber auch die Maskenpflicht in Schulen abgeschafft wurde, heißt das in der Regel: Die ganze Klasse kommt in Quarantäne, der Präsenzunterricht fällt erstmal aus – und die „Kontaktpersonen“ werden vom Gesundheitsamt aufgefordert, sich testen zu lassen. Erst wenn der PCR-Test – manchmal erst Tage später, je nach Laborauslastung, das Schnelltest-Ergebnis nicht bestätigt, dürfen die Betroffenen wieder das Haus verlassen. Eine Situation, die bei Schulleitern, Lehrer, Eltern und Schüler für viel Stress und Unmut sorgt – und das bei Niedriginzidenzen, denn aktuell sind nur 4/100.000 Einwohner im Bodenseekreis überhaupt infiziert.

Doch jetzt zeigt sich das Problem von anlasslosen Antigen-Massentests, das vom Robert-Koch-Institut und der WHO schon lange benannt wird: Laut RKI werden „bei „Massentestungen/Screenings in Personengruppen ohne erhöhtes Ansteckungsrisiko viele falsch-positive Testergebnisse erzeugt“. Je weniger Menschen unter den Getesteten tatsächlich infiziert sind, desto wahrscheinlicher wird ein falsch-positives Ergebnis, schreibt das RKI weiter. Und genau das ist in Schulen der Fall – insbesondere dann, wenn die Gesamtinzidenzen in der Bevölkerung sehr niedrig sind.

Testqualität bleibt immer gleich

Wird in einer solchen Situation weitergetestet, gibt es in einer Kohorte – beispielsweise einer Schulklasse – also kaum mehr Infizierte, die Anzahl der falsch-positiven Tests verändert sich aber nicht, da sie ja nicht von der Zahl der Infizierten abhängig ist, sondern allein von der Testqualität, also Spezifizität – und die bleibt gleich. Das RKI hat ein Online-Tool, mit dem die Aussagekraft von Antigen-Schnelltests veranschaulicht wird, denn sie hängt stark vom Anteil der Infizierten unter den getesteten Personen (Vortestwahrscheinlichkeit) sowie von der Sensitivität und Spezifität der Tests ab.

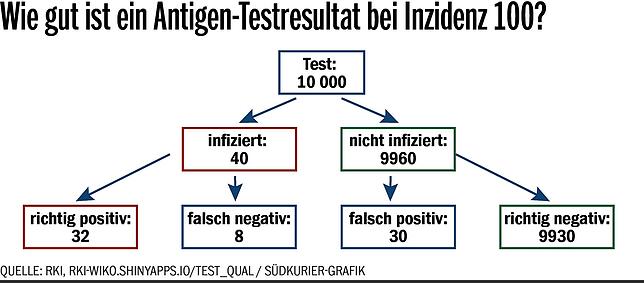

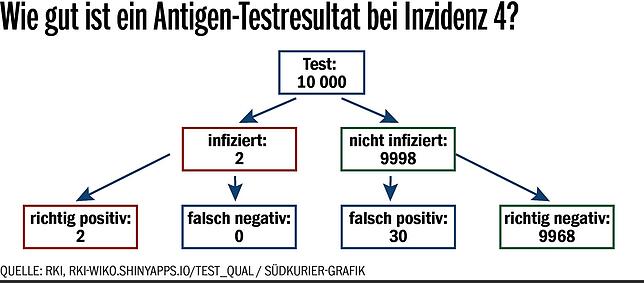

Zwei Beispiele: Sicherheit der Antigen-Tests bei verschiedenen Inzidenzen

Wir gehen in unserem Beispiel von zwei unterschiedlichen Inzidenzen – und jeweils von 80 Prozent Sensitivität und 99,7 Prozent Spezifizität aus. Im ersten Beispiel liegt die Inzidenz hoch bei 100/100.000.

Laut RKI man aufgrund der Vortestwahrscheinlichkeit bei einer Testgruppe von 10.000 Personen bei 40 tatsächlich Infizierten. Davon werden 32 erkannt. Acht werden nicht erkannt (falsch-negativ). Bei den Nicht-Infizierten kommt es außerdem zu 30 falsch-positiven Ergebnissen.

Beispiel 2: Hier gehen wir von der aktuellen Inzidenz 4/100.000 Einwohner aus. In der Testgruppe sind zwei tatsächlich Infizierte. Beide werden erkannt. Die Anzahl der falsch-positiven Tests hingegen bleibt – trotz niedriger Inzidenzen – exakt gleich wie bei hohen Inzidenzen.

Die falsch-positiven Ergebnisse sind ein Grund, warum RKI, WHO oder auch die medizinischen Fachgesellschaften, eine anlasslose Massentestung per Antigentests in Schulen kritisch sehen – und eher für zielgenaues Testen nach Anlässen (Kontakte, Symptome) plädieren.

Macht es Sinn, bei Niedriginzidenzen in Schulen zu testen?

Auf Anfrage, warum das Sozialministerium Baden-Württemberg, das für die Teststrategie an Schulen verantwortlich ist, immer noch an den Tests festhält, verweist ein Sprecher auf den Vorteil der Testungen für die Teilnahme an außerschulischen Aktivitäten, da die Nachweise für Freizeitaktivitäten verwenden werden könnten. Da es im Bodenseekreis aber in den Bereichen, in denen Kinder und Jugendlichen unterwegs sind – Freibäder, Sport, Eisdiele – keine Nachweispflicht gibt, dürfte der Vorteil hier eher gering ausfallen.

„Zum anderen bietet die regelhafte Testung einen Überblick über die aktuelle Infektionslage. Insbesondere unter Berücksichtigung, dass etliche Krankheitsverläufe in jüngeren Altersgruppen mild bis asymptomatisch verlaufen, ist die Testung ein Mittel, um eine Ausbreitung des Krankheitsgeschehens frühzeitig zu detektieren“, erklärt der Sprecher weiter. Der Preis: Auf einen richtig-positiven Schnelltest kommen derzeit rund sechs falsch-positive im Bodenseekreis – und eben dementsprechend viele Quarantänen, die vor allem Familien betreffen.

In Ravensburg gibt es PCR-Pooltestungen

Eine Alternative zu den ungenauen Antigen-Schnelltests, die aktuell in den Schulen – und auf freiwilliger Basis auch in Kindergärten – im Bodenseekreis verwendet werden, sind PCR-Pooltestungen, wie sie von den Fachgesellschaften empfohlen werden. „Das MVZ Labor Ravensburg bietet für Schulen und Kitas die Lolli-Pool-Testung mittels PCR-Methode an, um die kinderfreundliche Probengewinnung mit der höheren Sensitivität der PCR zu vereinen“, bestätigt Sandra Schmalz vom Labor Gärtner. Der entscheidende Vorteil dieser Tests: Es gibt keine Quarantänen aufgrund falsch-positiver Tests.

Auf dieses Verfahren verweist auch das Kultusministerium, denn das Land übernimmt auch dafür die Kosten, die Kommunen als Schulträger sind allerdings für die Organisation tätig.

Gibt es einen Schadenersatzanspruch für eine Quarantäne aufgrund falsch-positiver Tests?

Laut Sozialministerium gibt es dazu derzeit noch keine Rechtssprechung. Claudio Hirscher, Geschäftsführer und Rechtsanwalt bei ETL Bodensee, hat das Thema für den SÜDKURIER genauer analysiert.

„In der Regel weisen die Testzentren bzw. Durchführer der Tests auf die Wahrscheinlichkeit und die Möglichkeit eines falschen Ergebnisses hin. Es wird auch oft keine Richtigkeit der Tests gewährleistet“, erklärt Hirscher, „oft werden auch Schadensersatzansprüche aufgrund falscher Ergebnisse oder verspätete Ergebnisübermittlung vorsichtshalber im Vorfeld formularvertraglich ausgeschlossen.“ Auch wenn eine Quarantäne ein großer Eingriff in die Freiheitsrechte eines Menschen ist, sieht Hirscher ein weiteres Problem: „Bei einem ggf. bestehenden Vermögensnachteil oder Schadensersatz wird es schwierig, die konkrete Höhe des Schadens konkret zu beziffern beziehungsweise zu beweisen. Wir gehen deshalb davon aus, dass ein Schadensersatzanspruch zwar rechtlich bestehen könnte, auf Grund der schwierigen Beweisbarkeit und auf Grund von regelmäßigen Gewährleistungsausschlüssen wird es faktisch unseres Erachtens keinen Schadenersatzanspruch geben.“