Man schnitt ihr die Haare vom Kopf, hängte ihr ein Plakat um den Hals und jagte sie in Schimpf und Schande über die Hofstatt. Monika Rinderle, 20-jährige Magd aus Hattenweiler bei Heiligenberg, wurde von den Nazis bezichtigt, einen polnischen Zwangsarbeiter zu lieben, was im Dritten Reich als „Verrat an der Rasse“ gewertet wurde. Und dafür musste sie in Auschwitz sterben. Sie ist ein bislang vergessenes Opfer der Nazi-Diktatur.

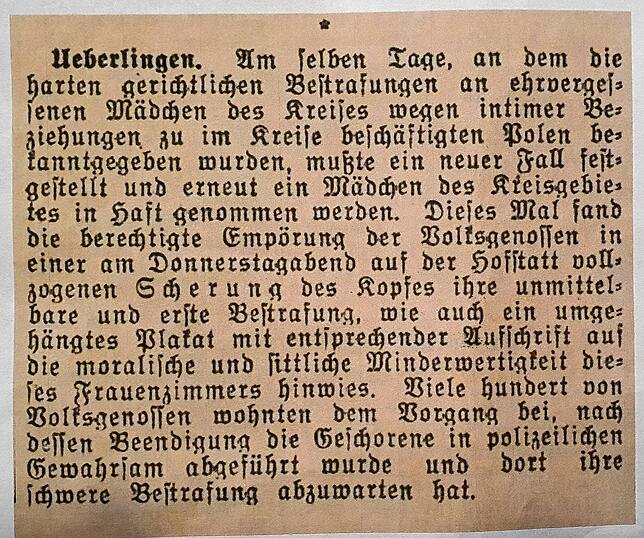

Die damalige Zeitung, die „Bodensee-Rundschau“, berichtete im Mai 1941 über das Tribunal in der Mitte von Überlingen, das „hunderte Volksgenossen“ beobachtet hätten. Laut einem Gefangenenbuch wurde Monika Rinderle noch am selben Abend des 8. Mai 1941 im Konstanzer Gerichtsgefängnis eingeliefert.

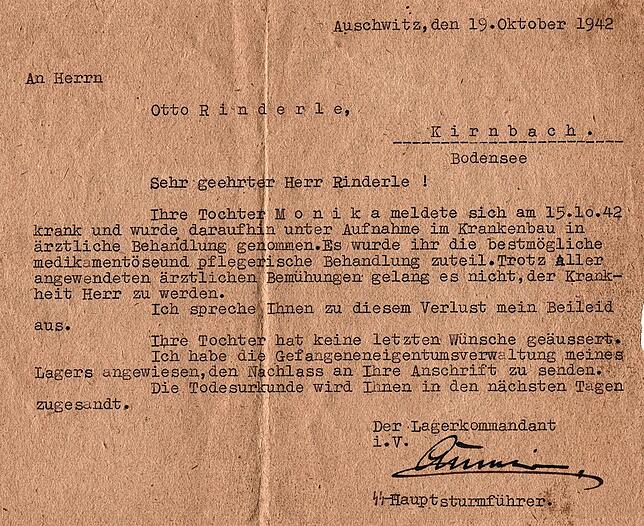

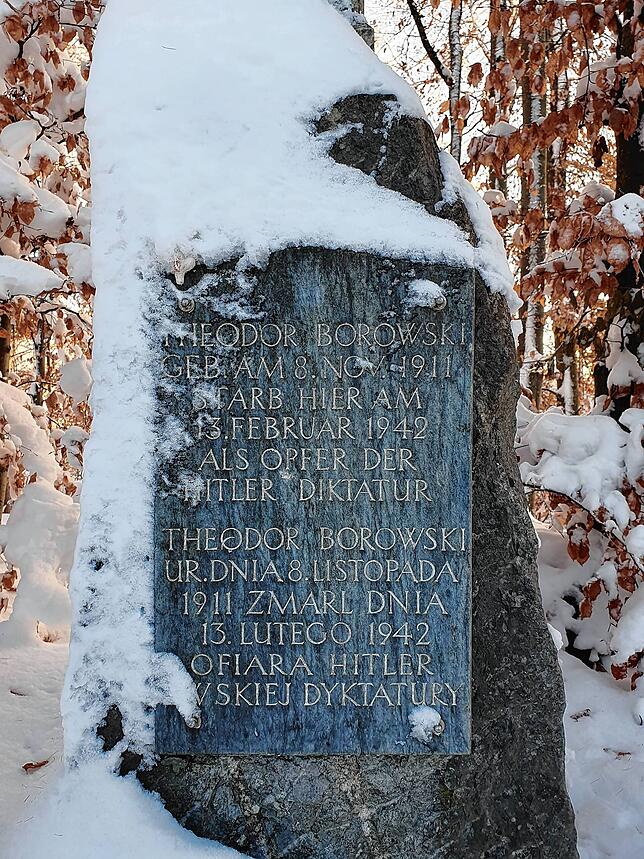

Es war 20 Uhr, wie aus den Unterlagen hervorgeht. Ebenfalls um 20 Uhr wurde der polnische Zwangsarbeiter Theodor Borowski (Jahrgang 1911) in Konstanz inhaftiert. Er war, wie Monika Rinderle, auf einem Hof bei Owingen beschäftigt. Der Vorwurf gegen die beiden lautete „Verkehr im Fremdvölkischen“. Er wurde am 13. Februar 1942 um 9 Uhr in Hohenbodman erhängt. Sie wurde nach Auschwitz gebracht. Dort starb Monika Rinderle am 15. Oktober 1942 um 16 Uhr.

Kein Kreuz, kein Gedenken, nichts

Während Theodor Borowski im kollektiven Gedächtnis in Owingen präsent ist und seiner öffentlich mit einem Kreuz bei Hohenbodman und einem Gedenkstein gedacht wird, erfuhr Monika Rinderle bis heute keine Gerechtigkeit. Kein Kreuz, keine öffentliche Erwähnung, kein Gedenken. Nichts. Aber warum ist das so?

Eine 27-jährige Frau aus Stuttgart will das Schweigen brechen. Es handelt sich um Monja Rinderle. Monika Rinderle ist ihre Großtante. Doch ihre Existenz sei in ihrer Familie erst vor wenigen Jahren bekannt geworden, als in alten Unterlagen eine zynische „Beileidsbekundung“ der Lagerleitung von Auschwitz auftauchte, in der es heißt, dass Monika Rinderle „trotz aller angewendeten ärztlichen Bemühungen“ verstorben sei.

Belege lassen keinen Zweifel

Monja Rinderle kann mittlerweile belegen, dass Monika Rinderle sterben musste, weil sie eine Beziehung zu dem polnischen Zwangsarbeiter Theodor Borowski hatte. Beide waren auf dem Hof Rauch in Hohenbodman beschäftigt. Monja Rinderle liegen Auszüge der Landesarchive Baden-Württemberg und Berlin und des Arolsen-Archivs vor, aus einem Nazi-Prozess 1964 gegen einen ehemaligen Gestapo-Leiter. Sie bekam Unterstützung der Initiative ‚Trotzdem da‘, die über Kinder recherchiert, die aus solchen Beziehungen stammen, laut der Initiative aber lange Zeit tabuisiert wurden, und für die es bis heute keine Erinnerungskultur gibt. So wie für Monika Rinderle. Wie ihre Großnichte Monja Rinderle feststellte, gebe es „wirkmächtige Mechanismen von Orts- und Familiensolidarität, die eine öffentliche Erinnerung verhindern“.

Kein Verständnis für Tabuisierung

Monja Rinderle respektiert es, wenn aus Sicht einzelner Personen, deren Vorfahren mit der Sache belastet waren – ob als Täter oder Beobachter – an dem Thema nicht gerührt werden soll. Nachvollziehen kann sie es nicht. Denn es gibt keine Täter mehr, nur Taten, die auf den betroffenen Familien bis heute wie ein Fluch lasten, solange sie immer nur weiter tabuisiert werden.

Haltung der Gemeinde Owingen

Grausiges Dokument

In den Gerichtsakten eines Nazi-Prozesses, den die Staatsanwaltschaft Karlsruhe 1964 wegen der Exekution von mindestens 38 polnischen Zwangsarbeitern in Baden anstrengte, liegt ein grausiges Dokument – eine „Reisekostenrechnung“, die Walter Schick, Leiter der Gestapo-Leitstelle Karlsruhe, einreichte, nachdem er vom 12. bis 14. Februar 1942 mit dem Auto von Ort zu Ort fuhr, um drei polnische Zwangsarbeiter zu exekutieren. Eines der Opfer war Theodor Borowski. Monja Rinderle formulierte dazu den Satz: „Schick rechnet für seine Dienstreise 77 Reichsmark ab. Gekostet hat sie drei Leben.“

Jeweils morgens um 9 Uhr des Februar 1942 wies Walter Schick andere Polen dazu an, in Gundelfingen, in Owingen und in Kreenheinstetten ihre Landsleute in den Galgen zu stoßen. In der „Reisekostenrechnung“ begründet Schick, warum eine weitere Nacht im Hotel vor der Rückfahrt nach Karlsruhe nötig gewesen sei: „Denn die Abwicklung der Dienstreise litt unter schweren Schneefällen und Schneeverwehungen.“

„Es war ein frostig klarer Wintertag“, heißt es auch in einem Bericht im Amtsblatt der Gemeinde Owingen vom 10. Februar 2007. Der Bericht erschien 65 Jahre nach der Exekution Theodor Borowskis. Darin wird über die Exekution in Hohenbodman oberhalb des Eichbühls berichtet. Von der Deportation Monika Rinderles nach Auschwitz kein Wort.