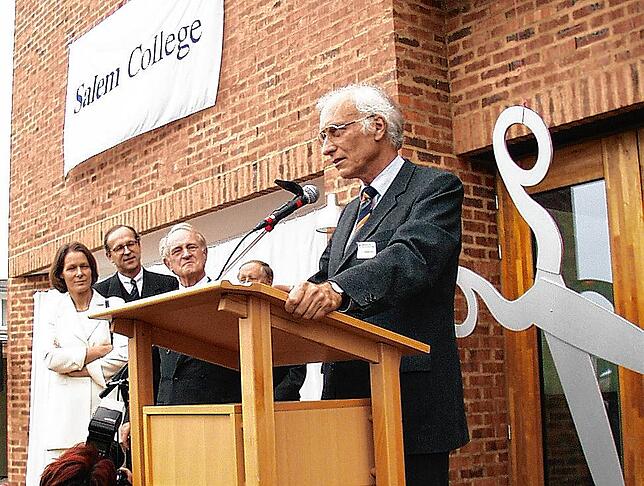

Fast ein Drittel der 100-jährigen Geschichte der Schule Schloss Salem wurde von Bernhard Bueb als Gesamtschulleiter geprägt. Von 1974 bis 2005 – also 31 Jahre – stand er an der Spitze der weltbekannten Internatsschule. Unter seiner Ägide wurden markante schulorganisatorische und pädagogische Entwicklungen vollzogen. In einem Gespräch mit dem SÜDKURIER vermittelte er Einblicke in seine bewegte Ära.

Bueb kam aus der Odenwaldschule

Im Alter von 35 Jahren wurde Bueb zum Leiter der Schule Schloss Salem berufen. Zuvor war er an der Universität Bielefeld tätig und dann an der Odenwaldschule im hessischen Heppenheim. Als er an jener Lehranstalt, die lange Zeit als Vorzeigeinternat der Reformpädagogik gegolten hatte, gerade ein Jahr Schulerfahrung hinter sich hatte, wurde er, wie er erzählt, von seiner Vorgängerin an der Schlossschule, Professorin Lichtenstein-Rother, „auf einer Tagung entdeckt“ und als ihren Nachfolger vorgeschlagen. Seinen vorgebrachten Bedenken, ob er nicht zu unerfahren sei für diese Position, sei Lichtenberg-Rother mit der Antwort begegnet: „Sie sind unerfahren und naiv genug, um diesen Laden zu übernehmen. Wenn Sie 50 wären, würden Sie das nicht mehr tun.“

In die Schülerzimmer musste in den 1970ern wieder Ordnung

Tatsächlich befand sich die Schule Schloss Salem zu jener Zeit in bewegtem Fahrwasser. Denn auch an der Schlossschule hatte sich die 68er-Bewegung Raum verschafft. „Die Schule war orientierungslos“, blickt Bueb zurück. Die Ziele der Schulgründer Prinz Max von Baden und Kurt Hahn, die Jugend zur Erziehungsverantwortung für sich selbst anzuleiten und sie auch für andere zu übernehmen, sei in der Schülerschaft nicht mehr präsent gewesen. „Die Lehrer waren verzweifelt, die Eltern ebenso“, erinnert sich Bueb. Seine erste Aufgabe sei deshalb gewesen, zunächst die äußere Ordnung wiederherzustellen. Heißt beispielsweise: Dafür zu sorgen, dass in den Schülerzimmern wieder Ordnung herrscht. Und dass dem Rauchen und Trinken von Alkohol Einhalt geboten wird. „Ich hatte hervorragende Mitarbeiter vom Lehrerkollegium bis zum Hausmeister, um die Schule gegen diese stürmischen Zeiten zu stemmen“, lobt Bueb die Teamarbeit. „In einem Internat müssen alle an einem Strang ziehen.“

Nachdem sich die Schule in Bezug auf die sogenannte äußere Ordnung schnell stabilisiert hatte, ging es um inhaltliche Fragen wie um politische Bildung, um das Übernehmen von Verantwortung in der Gemeinschaft, aber auch um die Vermittlung handwerklicher Fähigkeiten. Diese Ziele der Schulgründer habe es gegolten, wiederzubeleben. Dafür wurde im Kollegium eine Trias von Tugenden erarbeitet. Diese beinhaltete Wahrheitsliebe, Mut und Gemeinsinn. „Diese Formel war schnell gefunden“, sagt Bueb. „Die Schwierigkeit bestand in der Umsetzung.“ Er habe, so Bueb, mit den Jahren gemerkt, dass diese Ziele mit der vorhandenen Schülerschaft, die sich damals nur aus Schülern aus reichen Familien zusammengesetzt habe, nicht zu erreichen seien.

Konsequenterweise hat Bueb eine gesellschaftliche Durchmischung der Schülerschaft angestrebt und hat dafür neue Richtlinien für das Stipendienwesen eingeführt. Einziges Kriterium für ein Stipendium sollte die Begabung sein. Dies betrachtet Bueb als einen zentralen Punkt seiner Zeit. „Wir wollten Schülerpersönlichkeiten, die andere anzustecken vermochten.“ Die Rechnung ist aufgegangen. „Im Jahr 2000 hatten wir 35 Prozent Stipendiaten auf Basis der neuen Richtlinien, nach denen nicht die Herkunft, sondern die Leistung ausschlaggebend war“, hebt Bueb hervor. Dies habe die Schülerschaft gewandelt und das Innenleben der Schule zum Vorteil verändert.

Als weiteren markanten Punkt seiner Zeit nennt Bueb die Einführung des Internationalen Baccalaureat im Jahr 1990. Dieses ist ein internationales Abitur, das weltweit den Zugang zu Universitäten ermöglicht. „Die Einführung des Internationalen Baccalaureat an der Schule Schloss Salem ist eine Erfolgsgeschichte geworden“, sagt Bueb.

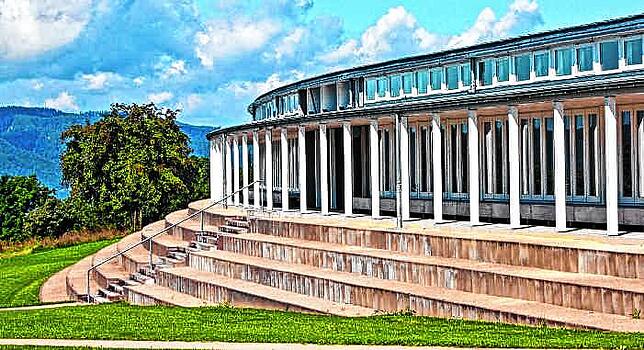

Ein weiterer Meilenstein aus Buebs Ära ist der Bau eines neuen Campus im „Härlen“ in Überlingen. Nachdem es 1994 zu Zerwürfnissen mit dem Markgrafen gekommen war, die in einer, allerdings nicht gerichtsfesten, Kündigung des Mietvertrags mit der Schule gipfelten, suchte sie nach einer neuen Bleibe und begann 1995 mit den Planungen eines Campus in Überlingen. „Wir wussten ja nicht, wie die Sache mit dem markgräflichen Haus ausgehen würde“, erklärt Bueb. Immerhin zogen sich die Auseinandersetzungen einige Jahre hin. Im Jahr 2000 wurde der Campus in Überlingen eingeweiht. Dort wird heute die zwölfte Jahrgangsstufe unterrichtet. Außerdem ist dort das Salem Kolleg angesiedelt. Dieses Orientierungsjahr nach dem Abitur ist ein weiteres Angebot, das sich an Abiturienten mit breiten Interessen richtet, die sich für eine begründete Studienwahl Zeit nehmen und sich mit komplexen Herausforderungen auseinandersetzen wollen.

Tiefgreifende Veränderungen ab 1972

Die 1970er Jahre begannen für die Schule Schloss Salem mit tiefgreifenden Veränderungen. Bereits 1972 setzte das Internat die Baden-Württembergische Oberstufenreform um, die gleichbedeutend war mit dem Ende der klassischen Klassenverbände. Sie wurden durch ein offenes Kurssystem ersetzt. An den übrigen Überlinger Schulen wurde die Reform erst fünf bis sechs Jahre später umgesetzt. Salem indes war im Land als eine der entsprechenden Modellschulen ausgewählt worden war. Als Konsequenz daraus wurde Überlingen zu einem Standort des international renommierten Internates: Schloss Spezgart nahm das Oberstufenkolleg auf. Der Anlass für die frühe Umsetzung der Oberstufenreform war neben ökonomischen Gründen, der Belegung der Internatsplätze, auch der Wunsch, die Anschlussfähigkeit Salems an das öffentliche Schulwesen zu erhalten. Dazu sollten Mittel- und Oberstufe räumlich getrennt werden. So beschreibt Kulturwissenschaftlerin Brigitte Mohn vom Kurt-Hahn-Archiv im Kreisarchiv Bodenseekreis die Hintergründe. Neben schulischen und pädagogischen Gründen hätten überdies die beschränkten baulichen Erweiterungsmöglichkeiten in Schloss Salem den Ausschlag für die Wahl Spetzgarts als Oberstufenstandort gegeben.

Parallel zur Einführung des Oberstufenkollegs gab es Neubauten in Spetzgart, unter anderem wurde 1972 der neue Mädchenbau errichtet. Diese ersten tiefgreifenden Veränderungen in einer wirtschaftlich schwierigen Lage des Internates liefen noch unter der Leitung von Ilse Lichtenstein-Rother, die dann 1974 die Schulleitung an Bernhard Bueb abgab, der dem Oberstufenkolleg in Spetzgart schließlich Gestalt gab. Kurt Hahn, der das Internat gemeinsam mit Max von Baden gegründet hatte, begleitete die Entwicklungen noch bis zu seinem Tod. Der Mitbegründer der Erlebnispädagogik starb am 14. Dezember 1974 auf dem Hermannsberg/Hattenweiler.