Der heilige Nikolaus geleitet die gefallenen Söhne der Stadt Überlingen ins Himmelreich. So hatte sich der zu jener Zeit allgegenwärtige Überlinger Künstler und Archivar Viktor Metzger ein Hauptmotiv des Gedenkens an die Opfer des Ersten Weltkrieges vorgestellt. Es kam etwas anders.

Geschichte aus Licht und Glas. Mit diesen oft unterschätzten Zeitzeugnissen, von denen es einige filigrane Exemplare im Münster zu bestaunen gibt, startete die Vortragsserie nach der Corona-Zwangspause ein zweites Mal. Mit 80 Zuhörern war der katholische Pfarrsaal zwar alles andere als gut gefüllt, allerdings war dieses den strengen Hygiene-Auflagen geschuldet. Zahlreiche Interessierte hatten in der Voranmeldung keine Plätze mehr bekommen können.

Kulturamtsleiter Michael Brunner ordnete das Thema zunächst ein: Die gotischen Kathedralen mit ihren dunklen Ansichten aus behauenem Stein stellten sich den Besuchern im Mittelalter als farbenfroh bemalte Ensembles dar. Dazu passten die bunten Fensterverglasungen, die erst in jüngerer Zeit als Objekt geschichtlicher Forschung in den Fokus gerieten, wie Stadtarchivar Walter Liehner in seinem vielschichtigen Vortrag betonte. Im Dreikaiserjahr 1888 erhielt das Überlinger Münster zur Aufwertung der schmucklosen Westseite ein von Alexander Linnemann entworfenes Glasgemälde.

Überlingen als Teil des Kaiserreichs

Inhaltlich verherrlicht dieses Fenster das noch relativ neue Kaiserreich. Nebeneinander positionieren sich das preußische Reichswappen mit dem heiligen Michael und das Bistum Konstanz, behütet durch den heiligen Konrad. Die nächste Bahn ist Überlingen mit dem Schutzpatron Nikolaus gewidmet und dazu gruppiert sich, wie Walter Liehner anmerkt, wohl um den Katholiken das Großherzogtum Baden schmackhaft zu machen, der „heilige“ Bernhard von Baden samt badischem Wappen.

Die ebenfalls neue Orgel überdeckte das Werk allerdings zu großen Teilen, so dass der nicht sichtbare Hauptteil 1921 in die Südkapelle versetzt und um eine Mariendarstellung und weitere Intarsien ergänzt wurde. Der noch sichtbare Teil blieb über der Orgel zurück.

Als Walter Liehner mit Münster-Mesner Markus Korn das verbliebene Fensterteil über der Orgel untersuchte, erlebte er eine Überraschung: völlig verborgen setzt sich das Bild mit einer mehrteiligen Darstellung der Schöpfungsgeschichte in einem Spalt hinter der Orgel fort. Es war bislang unbekannt, dass nicht der komplette nicht-sichtbare Bereich versetzt worden war. Ebenfalls nicht bekannt war, dass in der Friedhofskapelle zwei weitere Glasgemälde von Linnemann eingelassen sind.

Darstellung des Krieges in den Fenstern

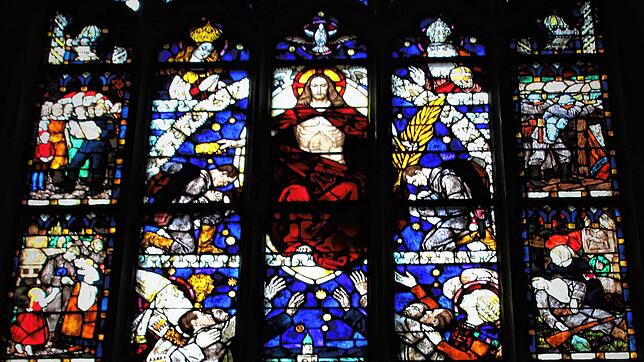

Neben weiteren Nikolausfenstern im Chor sticht vor allem das Kriegergedächtnisfenster hervor: Am Ende des verlorenen Ersten Weltkrieges suchte man eine neue Form des Gedenkens, die bisherigen Siegesdenkmäler kamen nicht mehr infrage. In Anlehnung an den Vorschlag des Kriegsteilnehmers Viktor Metzger beauftragte die Stadt mit Albert Figel einen anderen Künstler, den Zyklus der Ereignisse in einen größeren christlichen Zusammenhang zu stellen.

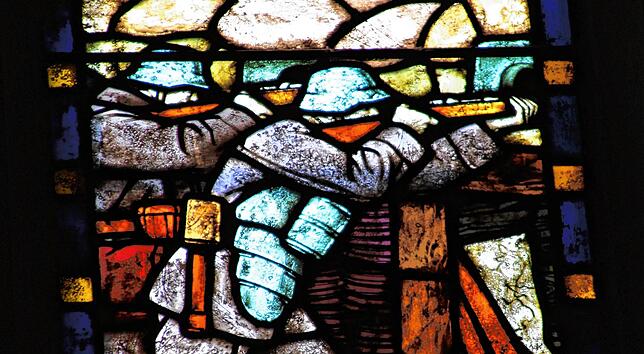

Von der Verkündung des Krieges, dem Auszug der Soldaten aus der Kaserne in Konstanz mit dem Konstanzer Münster im Hintergrund, dem Kampf in den Schützengräben bis zur tödlichen Verwundung und dem Überbringen der Trauernachricht, lässt sich der Leidensweg der Überlinger Soldaten in den Stationen des Fensters nachverfolgen.

Figel nutzte zahlreiche Fotos von Einheimischen als Vorlagen für die Figuren und hielt sich insgesamt eng an den Entwurf von Viktor Metzger. Bewegend ist auch die Darstellung der trauernden Kinder im unteren Bereich. Tatsächlich hatten Kinder während des Krieges vor dem Münster neben spielerisch nachgestellten Gräbern Wache für die toten Soldaten gehalten.

Die insgesamt verherrlichende Darstellung der „Leiden für das Vaterland“ ist uns heute fremd geworden. Was wir hier erleben ist allerdings Geschichte in Reinform: ein metaphorisches wie auch tatsächliches Fenster in die Vergangenheit und in die Denkart der damals Lebenden.

Walter Liehner: „Das Betrachten der Scheiben weckt die Neugierde“

1. Wie wirkt Ihr Thema bis in die heutige Zeit?

Diese filigranen Fensterscheiben werden gerade als neue geschichtliche Disziplin entdeckt. Sie sind großartige Zeitdokumente. Aktuell brauchen die wertvollen Scheiben Schutz. Es sollten hinterlüftete Scheiben vorgesetzt werden, um die Fenster dauerhaft zu erhalten.

2. Welchen Bezug haben Sie zum Thema?

Das Archiv liegt im Schatten des Münsters, wo ich auch oft bin. Das Betrachten der Scheiben weckt die Neugierde, sich damit weiterführend zu beschäftigen.

3. Was hat Sie bei der Beschäftigung mit dem Thema am meisten überrascht?

Ich beschäftige mich zum zweiten Mal mit dem Thema. Aber in der Friedhofskapelle weitere hochwertige Fenster von Linnemann zu entdecken, damit hätte ich nicht gerechnet.